|

|

Una

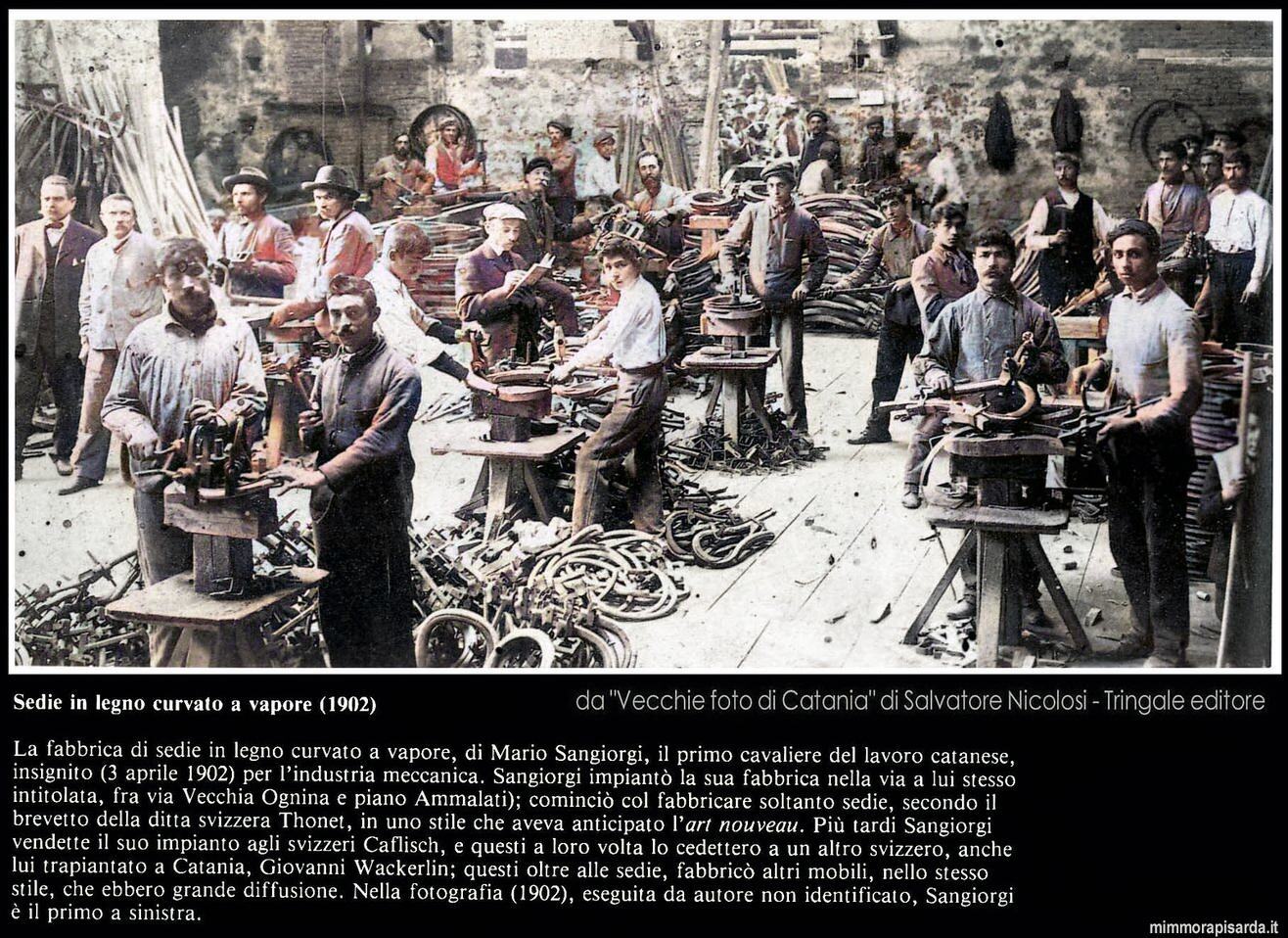

piccola carrellata dedicata agli ultimi Maestri catanesi. Gli ultimi

"mastri" rimasti, che dell'artigianato hanno fatto una ragione

di vita da generazioni e che, ancora oggi, sentono il bisogno di creare

con quel "prurito" che hanno sempre avuto in testa, da padre

in figlio. E di manifestarlo sotto forma di legno, di terracotta, di

zucchero, di spade e burattini.

Due

righe sono da dedicare a beneficio di quell’eventuale giovane

lettore che non avesse mai sentito i termini “stazzuni”, “minicuccu”

o “mauru” e non avesse mai sentito suo padre, timoroso di

apparire un fossile, raccontare come era la vita nella sua

giovinezza. Non immagina neppure che si potesse vivere in

assenza di questa società dei consumi che gli stiamo lasciando

in eredità, ma sappia che, quelli di noi che hanno coscienza,

al consumismo abbiamo sacrificato la vita semplice, a misura d’uomo,

di questa non andiamo fieri e di quella vita siamo un poco

nostalgici.

Quando la mattina, all’alba, incominciava il nuovo giorno e le

strade si animavano per il viavai degli uomini diretti al

lavoro, le attività cominciavano di buon mattino perché si

insegnava che é “’a matinata fa ‘a jurnata”. A quell’ora

passava la vecchia o la giovanissima pastora che, con le sue

caprette al seguito, portava il latte di casa in casa, dove ci

si apprestava a fare colazione: La massaia usciva sull’uscio

con una ciotola o lo stesso pentolino che avrebbe messo sul

fuoco a bollire e assisteva la pastora che “mungeva” la sua

capretta, che belava infastidita dalle frequenti palpazioni.

Questi pastori non provenivano da lontano; nello stesso

quartiere, in delle vie o dei cortili interni, attaccate alle

case di “civile abitazione”, vi erano le stalle con le

caprette, le pecorelle ed anche le mucche. Se i pastori con le

bestiole più piccole andavano per le case a distribuire il

latte, i pastori con le mucche lo distribuivano in stalla per

cui bisognava andare attrezzati di bottiglia per attingere dai

classici bidoni di alluminio il latte fumante, talvolta più

caldo della temperatura corporea della mucca (la sofisticazione

é antica). Era bello il latte appena munto, chi c’era in quei

tempi, ne ha un bel ricordo, specie se l’ha vissuto da una

posizione comoda e serena.

Ma prima di questi, che sembravano i lavoratori più mattinieri,

c’erano quelli che andavano in campagna (‘a chiana), perché

lavoratori agricoli, sensali, commercianti, o “cicuniari”.

La cicoria é la verdura nota, ma il personaggio che da essa

trae il nome é quel lavoratore instancabile che, nel corso dell’anno,

ciclicamente andava per terre incolte a raccogliere erbe e

prodotti spontanei, omaggi della madre terra. Questi

raccoglievano e vendevano, oltre le verdure spontanee (“ciconia”,

“scalora”, “vurranii”, ”caliceddi” “seghili

salvaggi”, etc.), anche i “carduni”, i “cacucciuliddi”,

i “vaccareddi”, i “crastuni” che dovevano essere saputi

cercare in relazione agli eventi meteorologici e alla

collocazione, in ciò consisteva la loro professionalità (mastranza).

Oltre alle stalle che ospitavano le graziose pecore, le cornute

capre e le mansuete mucche, vi erano pure quelle dove i “carritteri”,

i trasportatori dell’epoca, tenevano il “mezzo” che, a

quel tempo, era il mulo o il cavallo, “motrice” con l’annesso

carretto o “carramattu”, che, in seguito, hanno passato la

mano ai camionisti, eredi naturali della professione con “tecnologia”

avanzata. C’erano le stalle di quegli altri che tenevano il

cavallo come hobby per attaccarlo al calesse e scorazzare per le

strade del quartiere nel tempo libero, oggi sostituito dalle

potenti moto e dalle fiammanti automobili. C’erano i “malazzeni”,

dove venivano selezionati gli agrumi e la frutta per l’esportazione

o ripuliti ortaggi e frutta per la conservazione, c’erano le

concerie dove venivano essiccate le pelli degli animali, c’erano……

tanti altri posti che producevano rifiuti sgradevoli, e c’erano

i ”fumirara”, i raccoglitori del “fumeri”, il prodotto

delle stalle e ogni genere di rifiuto, destinato a concimare i

vicini orti e le campagne più distanti. Una professione che

surrogava il servizio pubblico della “nettezza urbana”,

allora carente “poco più” che oggi. I “fumirara”

raccoglievano nelle stalle, negli stabilimenti, nelle botteghe e

per le strade il materiale organico di risulta che, venduto a

chi ne poteva trarre utilità, era fonte di reddito per quelle

famiglie, che da questo traevano sostentamento. Un giorno, dopo

lunghe battaglie, partite dalla Salette, con in testa quel “capopopolo”

di don Bonomo (S.d.B.), un lungo corteo di carrettini sporchi

quanto mai, mezzi di lavoro di questi antesignani dei moderni

operatori ecologici, sfilò per il quartiere fino ad un punto di

raccolta dove vennero dati alle fiamme. Questo segnò la fine di

una “professione” (?), i “reduci” passarono a libro paga

del comune per una collocazione più sicura e dignitosa.

Antesignano dei moderni testimonials, si vedeva circolare per il

quartiere, in epoca antecedente al popolarissimo Carosello

televisivo, era il banditore. Un uomo caratteristico nel suo

vistoso abbigliamento da clown che, con il suo tamburo, agli

angoli delle vie richiamava l’attenzione (e non era difficile)

dei passanti e dei residenti per procedere con la sua voce

stentorea, aiutata da un tradizionale megafono, a fare la

reclame (oggi pubblicità) a qualsiasi cosa gli venisse proposto

di “vanniari”. Informava che la tale o tal’altra

macelleria aveva una buona partita di carne per un’occasione

determinata da un incidente occorso ad un vitello(“carni

sdurrubbata”), che il pastificio, necessitato a smaltire le

scorte, proponeva delle offerte speciali, che il negozio di

tessuti si era approvvigionato di una buona partita di stoffa e

voleva parteciparlo ai cittadini perché ne approfittassero. In

parole povere era la promozione delle vendite fatta in forma

artigianale che, con la sua audience amplificata dal

passaparola, come in altra forma e dimensione succede oggi, era

già l’anima del commercio.

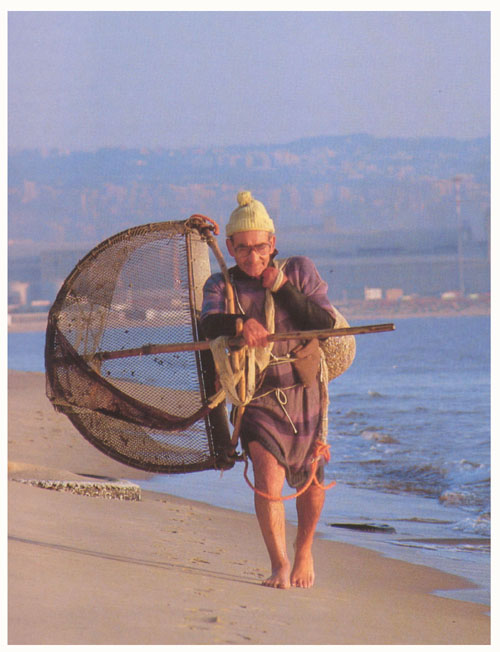

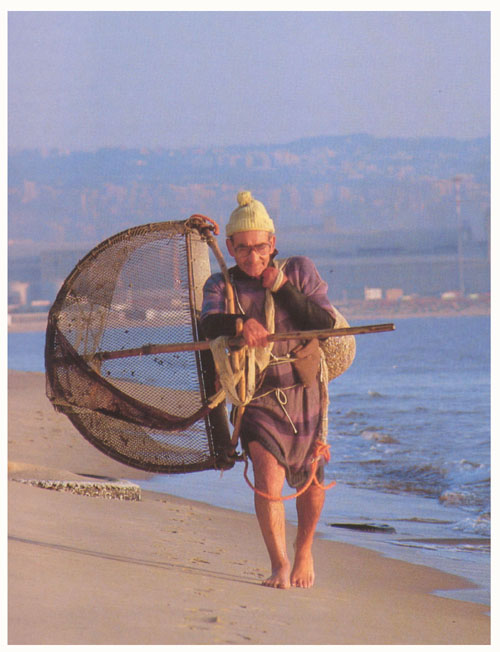

Altre attività, connesse con la vita marinara, sono scomparse o

si sono ridimensionate, ma erano presenti nel quotidiano della

nostra giovinezza. Si vedeva, in tutte le stagioni, passando dal

litorale della Playa, sulla riva un uomo dentro l’acqua dalla

cintola in giù che, con movimenti lentissimi e procedendo come

un gambero, trascinava un attrezzo, era il pescatore di telline,

i “cozzuli da Playa”, che si raccolgono nelle rive sabbiose,

al contrario, i mitili, i “cozzuli di Missina” che, con

immersione integrale, vengono raccolte fra gli scogli, dove, chi

va prende pure “rizzi”, “occhi di voi”, pateddi” ed,

infine, “u mauru”. Anche queste cose sono andate via via

scomparendo, non si può dire che non si vedano più, ma la

frequenza non è quella di una volta, allorché il marinaio che

aveva un po’ di tempo libero, ma soprattutto necessità di

intascare qualche spicciolo, nella buona stagione in

particolare, si immergeva e tornava con il “pescato” che

vendeva direttamente. Fra queste la cosa che si è persa del

tutto è “u mauru”, un’erba marina “citrigna” dall’inconfondibile

gusto di mare che veniva proposta per le strade e servita in

cartocci di carta paglia con succo di limone e una spolverata di

sale. Erano lavori poveri, da fare a tempo perso perché non

redditizi, forse per questo scomparsi, c’é da dire, però,

che l’inquinamento delle coste ha fatto il più.

Tornando alle usanze e ai sapori perduti meritano di essere

commemorati i “ceusa” bianchi e neri, quest’ultimi

specialmente caratterizzavano le albe estive quando ti svegliava

il grido del venditore : “ceusa bbelli, ma niuri!” e i

genitori li raccomandavano, ma non ce ne era necessità, ai

figli perché erano rinfrescanti, in particolare “’u

sciroppu di ceusu”. Nonostante il gusto lievemente aspro,

andavano a ruba, diversi erano i ”ceusa janchi” con quel

gradevole gusto e l’odore delicatissimo. Crescendo ho capito

che i gelsi erano un residuato del periodo della Catania

produttrice della seta che, finita da un pezzo, ha portato con

sé la presenza di questi alberi che hanno ceduto il passo alla

cementificazione selvaggia ed è anche scomparsa la generazione

di contadini, disposti a sporcarsi per raccoglierli, i miei

nipoti ignoreranno che cosa fossero, come gia i miei figli non

hanno conosciuto i “pira jalofuru”, i “piricedda di S.

Giuvanni”, i “sorvi”, i “’nzalori” e i “minicucca”………

Quando lo snack bar non era diffuso e non c’erano né

merendine né gelati industriali, ma c’era sempre la voglia di

fare uno spuntino, per le strade trovavi chi ti proponesse

qualche rimedio “ppi ‘ntuppari ‘nvuridduzzu”. Nelle

mattinate d’estate per le strade c’erano certamente i

carrettini dei venditori di “minnulata” che si accompagnava

splendidamente “ccu ‘na bella mafadda cca giugiulena” o d’inverno

uno che con lo stesso carrettino ti proponeva “u pani di

napuli”, ancora caldo, a forma di filoncini monodose o a fette

se la forma era di pancarré, un pane nel cui impasto erano

inframmezzati i “ficu sicchi” oppure “’nmunzeddu di

ficurinnia” che venivano sbucciati e consumati sul posto. Un

menzione merita “’u sanceli” e “’a quarumi” che agli

angoli delle vie era lo snack dei pomeriggi e delle sere fredde

che, possiamo non avere apprezzato, ma facevano parte delle

caratteristiche dei quartiere popolari, erano appannaggio degli

operatori dei macelli che, invece di “ittari ‘u sangu” e

disponendo delle interiora degli animali macellati, li cuocevano

a beneficio degli estimatori che accorrevano alle ”quarare”

per consumare sul posto. Dietro c’era sempre una “putia”

(bottega del vino) per “rifarsi” la bocca dopo questi

bocconi inevitabilmente grassi.

“Pallini e carboni!” – Così si annunciava l’uomo nero,

“u carvunaru”, come il nordico spazzacamino, che, con il suo

carretto altrettanto nero, andava di strada in strada ad offrire

la sua mercanzia. Negli anni della nostra infanzia si cucinava a

carbone nelle cucine in muratura o nei focolari mobili (“i

fucuni di crita”), non esistevano le cucine a gas, e il

combustibile usato era la legna o il carbone nelle sue varietà:

“carvuni”, “carvuneddu tenniru” e “pallini”, un

impasto con polvere di carbone. Lo stesso vendeva pure i

detersivi: “sapuni”, “leva macchi”, “varichina”. Per

la “liscìia” (per fare il bucato più bianco) vigeva il fai

da te, le donne dell’epoca sapevano come, utilizzando la

cenere “du fucularu” o “da conca”(braciere).

Il barbiere lo conosciamo come estetista, un operatore di

bellezza, ma questa sua attuale specializzazione viene da

lontano se ricordiamo che, oltre a fare tagli di capelli e

radere barbe, ha collaborato, nei tempi, con il chirurgo per

asportare arti, per incidere “craunchi”, per asportare

denti, ma quando ero piccolo, sulla porta delle sale da barba

spesse volte si leggeva “si applicano sagnetti”. Era l’ultima

risorsa del barbiere come operatore sanitario: applicare

sanguisughe su chi aveva necessità di un salutare salasso a

scopo terapeutico.

Nel secondo dopoguerra gli americani portarono, tra l’altro,

le calze di nylon, un indumento chic destinato a promuovere le

gambe e la sensualità femminile, fino ad allora mortificata

dalle gonne lunghe e dalle opache calze di seta. Ma la

delicatezza del nuovo materiale e la scarsa dimestichezza nel

maneggiarlo procurava frequenti “smagliature” dell’indumento

e il costo non consentiva un frequente rinnovo del parco-calze.

Nacque una attività per venire in soccorso alla vanità delle

donne non abbienti, la “rimagliatrice” di calze di nylon.

Era la parente povera della sarta, la professione femminile per

eccellenza, che aveva il vantaggio di essere esercitata nel

proprio domicilio, senza “fari parrari a nuddu”. Dello

stesso genere era pure il lavoro della “macchinista” che,

restando in casa, poteva cucire la partita di tomaie che il

fabbricante di calzature le andava affidando. Diverso era per

quelle che, costrette dal bisogno, uscivano di casa: il lavoro

femminile non autonomo si svolgeva in casa d’altri per chi

andava “a servizio”, nei “malazzeni” per quelle che

lavoravano alla trasformazione dei prodotti agricoli e nelle “fabbriche”

in pericolosa promiscuità che metteva a repentaglio la

onorabilità, se non la virtù. Nel quartiere, posto alla

periferia della città, sorgevano i luoghi in cui si svolgevano

quelle attività manifatturiere con carattere industriale dove

la manodopera femminile era preferita. Si ricordano per tutte le

“sucarrara”, che, già dall’inizio del secolo ventesimo,

prestavano la loro opera presso la vecchia caserma borbonica,

divenuta per i catanesi “’a manifattura” dei tabacchi e le

“pusparara” della “fabbrica de’ prospiri” di via “uttanta

pammi”(via della Concordia).

Quando eravamo bambini, andando a scuola, lungo le strade, meno

trafficate di oggi, si vedevano davanti alle porte e sui

marciapiedi degli stecchi gialli messi ad asciugare su dei teli

di “sacco” che prendevamo furtivamente per succhiarne il

gusto. Erano le radici che le donne, su commissione, ripulivano

spellandole con un coltello e li mettevano ad asciugare al sole

per poi riconsegnarle alla “fabbrica di niculizia” che

avrebbe fatto quel decotto che, essiccato, forma i bastoncini di

liquirizia.

Erano i tempi in cui esistevano gli “stabilimenti” della

liquirizia che, per i loro fumi e gli odori che sprigionavano

erano allocati fuori dalla cinta urbana. Nella mia prima

giovinezza ne ho registrati due, ai margini di questa, che era

una vera e propria industria, c’era l’attività delle misere

donne che, con un lavoro a domicilio di pochissimo valore

aggiunto, preparavano la materia prima:, quelle, appunto, che

ripulivano le radici.

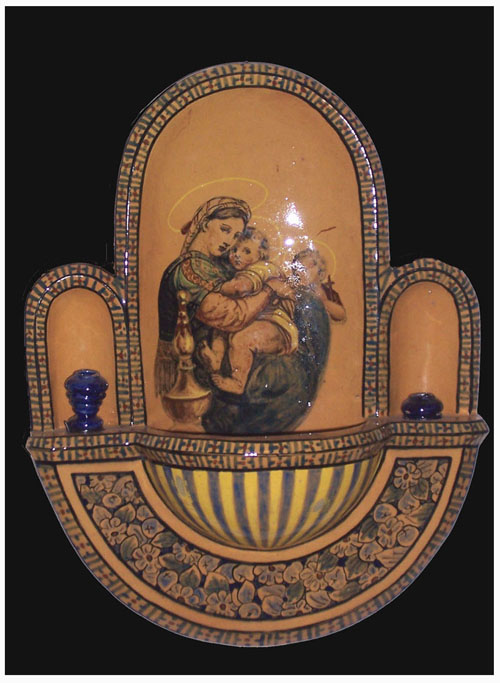

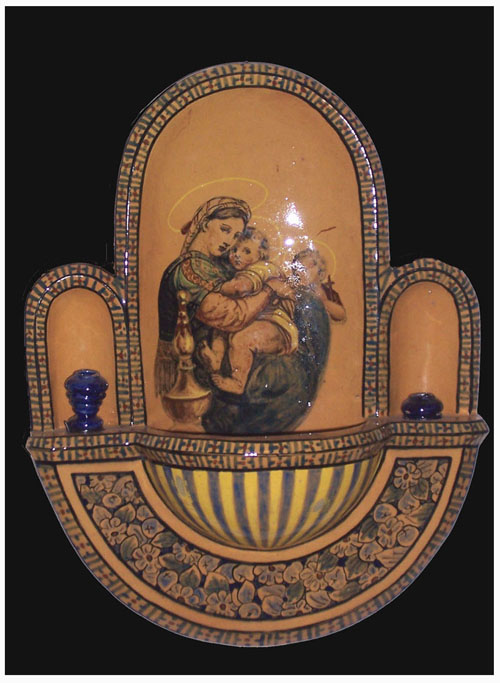

Un altro opificio, allocato fuori dalla città, era “u

stazzoni”, l’azienda produttrice di laterizi come “madduni,

canali, e quatretti (piastrelle)” e altri oggetti di uso

comune quali “tiani, rasti, quartari, bummuli” e “fuculari”,

dei quali materia prima è la creta, che, asciugata al sole,

veniva cotta nella “carcara” (fornace).

--------------------------------------------------------------------------------

Posted by Mile on

aprile 27th, 2009 :: Filed under Catania com'era..,Sociologia

|

|

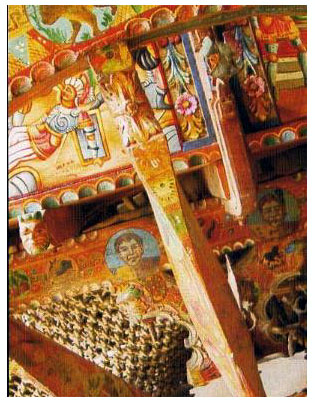

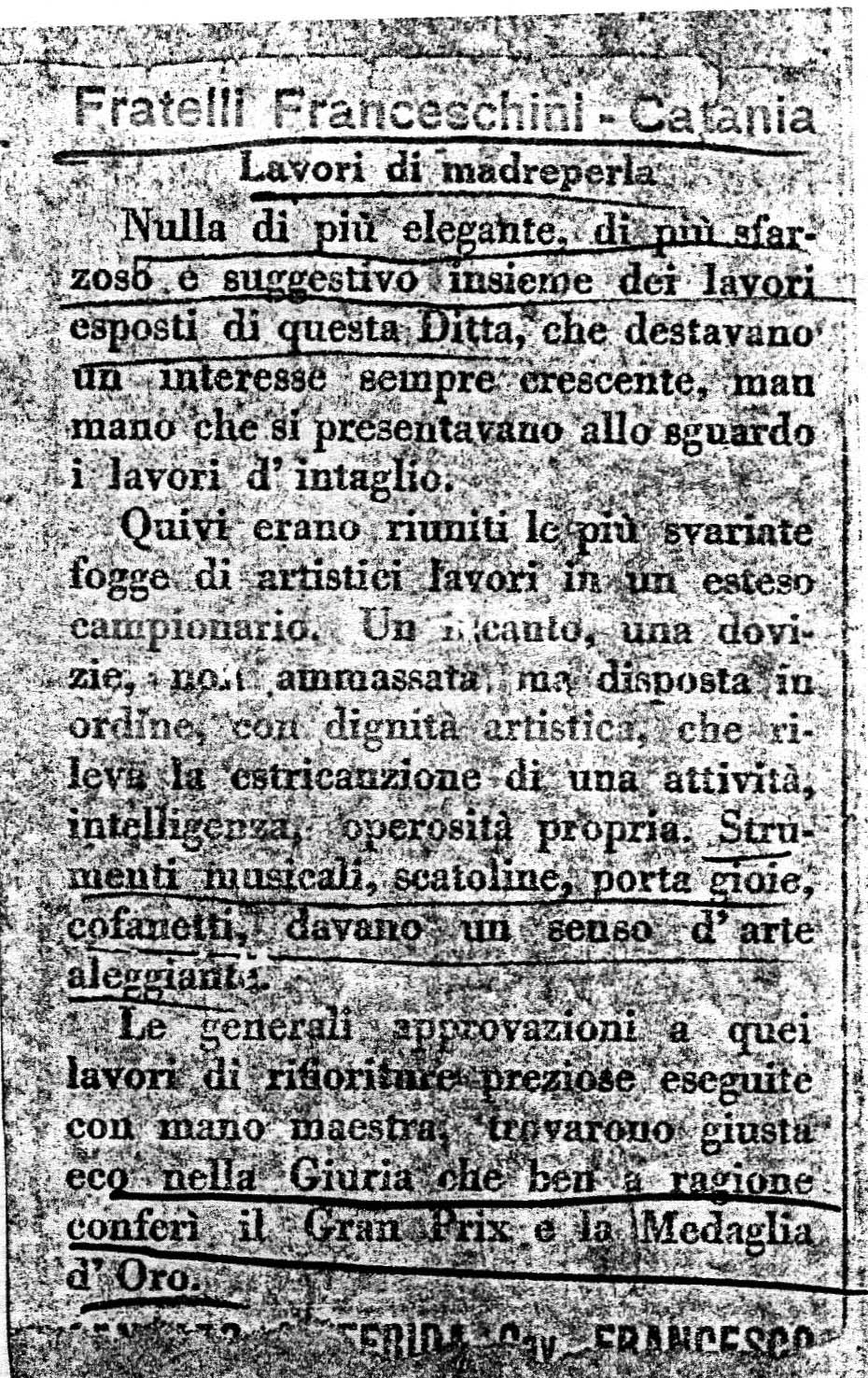

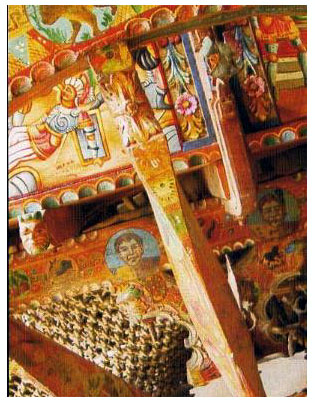

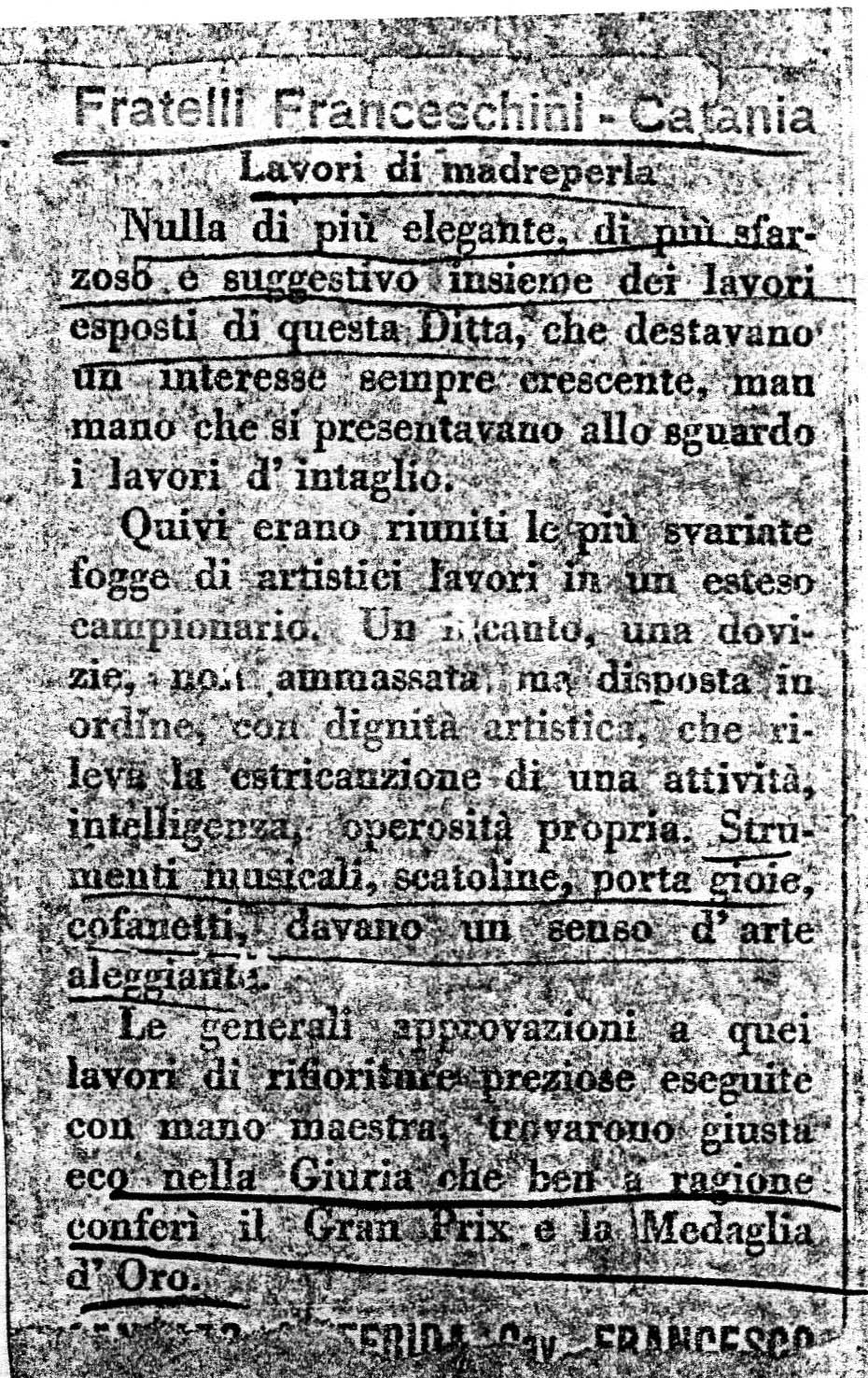

Fra

l'ottocento e la prima metà del novecento, si sviluppò nella vivace

Catania e nell'area etnea una fiorente attività artigianale: quella

dell'allestimento e della decorazione artistica del carretto. Fra

l'ottocento e la prima metà del novecento, si sviluppò nella vivace

Catania e nell'area etnea una fiorente attività artigianale: quella

dell'allestimento e della decorazione artistica del carretto.

Abili

artigiani con passione ed impegno si superarono sino ad elevare quegli

umili mestieri a vere e proprie scuole d'arte, falegnami, scultori,

fabbri e pittori si distinsero per l'alto livello artistico raggiunto.

In

questo periodo storico, Aci Sant'Antonio diventò il centro più

importante della cosiddetta "Scuola d'Arte del Carretto" buona

parte dell'economia del paese si basava su queste attività, pensate

c'erano più di 16 botteghe che aggregavano centinaia di persone tra

artigiani, carrettieri ed apprendisti. Grazie a loro quasi

inconsapevolmente con estrema semplicità, oggi è nato il

"Mito" del Carretto di Sicilia.

LA

TRADIZIONE ARTISTICA DI UNA FAMIGLIA

In

questo contesto, tra intensi profumi di zagara e di vino, tra suoni di

legno scolpito e di ferro rovente battuto, che prende colore e vita,

nasce e cresce la tradizione artistica nella nostra famiglia.

Infatti

ancora ragazzini i cugini Micio Puglisi e Minicu Di Mauro

imprimono le loro prime pennellate seguendo a loro volta l'esperienza

degli zii, Vincenzo e Salvatore, già affermati artigiani.

Ancora

oggi Minicu Di Mauro, nostro grande maestro, insieme ad Antonio

Zappalà

(figghiu do soddu - della celebre putia), passano le loro giornate

immortalando con antiche cadenze, le. gesta di eroici paladini e dei

personaggi della Cavalleria Rusticana.

Testimone

ne è il suo "Museo del Carretto Siciliano" a Bronte, che

racconta in fondo anche la storia della sua famiglia. Il padre, don

Affiu Gullotti, era infatti "Carrettiere di linea", un odierno

autotrasportatore, che all'epoca portava vino, frumento, frutta e

carbone, dalle campagne ai centri abitati e così in tutta l'Isola.

"Il mio primo viaggio da solo - racconta don Cammelu -, lo ricordo

come fosse ieri, lo feci ad otto anni andando col carretto a Pedara per

trasportare vino. Per caricare non c'erano problemi poich‚ vi erano

gli appositi carricaturi i carrettu". E poi in viaggio, con il lume

del carrettiere e il paracqua appesi fra le due ruote alla preziosa

"cascia i fusu" (copri asse ricco di piccole sculture in ferro

battuto decorato). Testimone

ne è il suo "Museo del Carretto Siciliano" a Bronte, che

racconta in fondo anche la storia della sua famiglia. Il padre, don

Affiu Gullotti, era infatti "Carrettiere di linea", un odierno

autotrasportatore, che all'epoca portava vino, frumento, frutta e

carbone, dalle campagne ai centri abitati e così in tutta l'Isola.

"Il mio primo viaggio da solo - racconta don Cammelu -, lo ricordo

come fosse ieri, lo feci ad otto anni andando col carretto a Pedara per

trasportare vino. Per caricare non c'erano problemi poich‚ vi erano

gli appositi carricaturi i carrettu". E poi in viaggio, con il lume

del carrettiere e il paracqua appesi fra le due ruote alla preziosa

"cascia i fusu" (copri asse ricco di piccole sculture in ferro

battuto decorato).

Questo

singolare museo si trova in contrada Cantera, fra l'Etna e i Nebrodi, a

due passi dal Simeto, con una preziosa collezione di ben 50 carretti

siciliani, una decina di calessi, carrozze per lieti eventi e poi giare

e anfore decorate, pupi siciliani e i vari ornamenti del cavallo,

adibito al traino: pennacchi, testiere, pettoriere e altro. D'epoca

anche il salottino dove ci ha fatto accomodare per spiegarci anche cosa

rappresentano le decorazioni, sui mascillari (sponde) o nella cascia i

carrettu (pianale) o nei gambotti (raggi della ruota), raffiguranti

scene epiche: "Il trionfo di Bacco"; poemi cavallereschi:

"Duello di Ruggiero e Rinaldo"; saghe nostrane: "Turi

Malacorda e i mafiosi di Palermo"; personaggi come: "Turi

Giuliano"; e poi i passionali intrecci amorosi di "Cavalleria

Rusticana" di Verga, con "Compari Affiu e Compari

Turiddu". "Questa è una storia vera - si appassiona don

Cammelu - accaduta in Sicilia, oltre un secolo fa: compari Turiddu,

fidanzato con Lola, si allontanò per il servizio militare. Al ritorno

la trova promessa a compare Affiu il carrettiere, con il quale si

maritò. Compari Turiddu nel frattempo si fece assumere come campiere da

massaro Cola il vignaiolo, che abitava di fronte alla Lola, e cominciò

a corteggiarne la figlia Santuzza. Mentre lui la sera gli parlava da

sotto la finestra, Lola osservava da dietro un vaso di basiricò. In

sostanza anche in lei si risvegliava l'antica passione, portandola

finanche al punto di richiamare Turiddu. Lo rimproverò perch‚ non

salutava più e gli disse che se avesse voluto "salutarla"

sapeva dove abitava. Però i frequenti "saluti" ingelosirono

Santuzza inducendola a complimentarsi con compari Affiu, per la moglie

che gli "adornava" la casa. Questo raggiunse compari Turiddu

all'osteria, e lo sfidò a duello. L'indomani, giorno di Pasqua, fra i

ficodindia della Canziria dei due duellanti alla siciliana (con il

coltello) ad avere la peggio fu compari Turiddu". Questa è una

delle scene storiche che l'anziano pittore Domenico Di Mauro di

Aci Sant'Antonio con dipinti, sculture e intarsi ha raffigurato, in

questi carretti siciliani caratterizzati proprio dall'abilità degli

artigiani e dal gusto e sentimento popolare. Peculiarità che rendono

questo patrimonio storico e culturale fiore all'occhiello della Sicilia.

Aci

S. Antonio e il carretto siciliano

Un

occasione davvero speciale durante la visita di Aci S. Antonio è

rappresentata dalla possibilità di visitare le poche botteghe, rimaste

ancora attive, dedite al carretto.

Una

lunga procedura quella della costruzione del carretto, che chiama in

causa diverse maestranze e un tempo il paese contava numerosi artigiani

del carretto, il " carradore" è il vero costruttore del

carretto composto da cassa, fiancate, stranghe, portello e ruote, mentre

ad incidere, con motivi che vanno dal floreale all’antropomorfo, è lo

scultore. Segue la fase della pittura con colori diversi a seconda della

bottega in cui viene effettuata l’opera. Sull’intera anatomia del

carretto vengono riportate scene appartenenti alla tradizione

cavalleresca anche se non mancano temi mitologici e religiosi: Carlo

Magno, Orlando , Rinaldo, i Vespri siciliani, Sant’Alfio

e i suoi fratelli, San Giorgio Cavaliere, Sant’Agata e Santa Rosalia.

Completato il carro si passa al lavoro del sellaio che in concordanza

con le scene e i colori assegnati al carretto, fabbrica e ricama con

nastri, specchietti e sonagli la bardatura del cavallo.

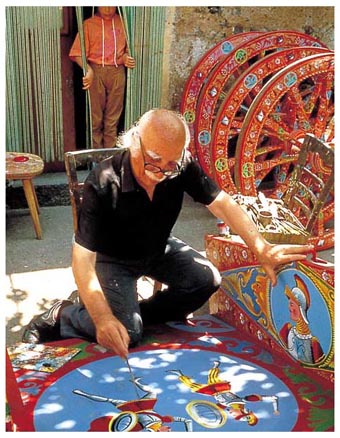

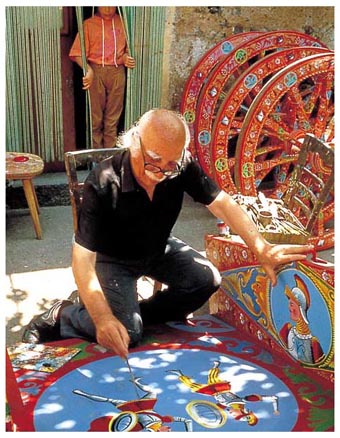

Oggi

ad Aci S. Antonio la pittura del carretto sopravvive grazie ai maestri Domenico

Di Mauro e Nerina Chiarenza. Lammittenza tende a non essere più

quella di una volta, lo stesso carretto si smembra in più parti le

quali diventano oggetto per le esigenze più raffinate dei

collezionisti. Le richieste di fiancate, assi, ruote e casse, oltre alla

cassa di ferro battuto, " Cascia di fusu", diventano richiesta

di pezzi di radici di una cultura che tende a scomparire. Chiunque

giunto qui ha apprezzato questo pezzo di Sicilia mobile, Guy de

MAUPASSANT NEL VOLUME LA VIE ERRANTE DEL 1890 COMMENTA IL CARRETTO COSÌ:

" PICCOLE SCATOLE QUADRATE POSTE IN ALTO A DELLE RUOTE GIALLE, SONO

DECORATI CON PITTURE INGENUE E BIZZARRE CHE RAPPRESENTANO EVENTI STORICI

O DETTAGLI, AVVENTURE D’OGNI TIPO, PUGNE SANGUINOSE, INCONTRI DI

SOVRANI MA SOPRATTUTTO LE BATTAGLIE DI NAPOLEONE E DEGLI ESERCITI

CRACIATI.

………….

QUESTI CARRI DIPINTI TRAVERSANO LE VIE, CURIOSI E DIFFERENTI, ATTIRANO L’OCCHIO

E LA MENTE, SI MUOVONO COME REBUS CHE VIEN NATURALE TENTARE DI RISOLVERE

!!!

la

tradizione santantonese si chiama soprattutto "Carretto

siciliano". Aci Sant'Antonio d'altronde ha una prerogativa

veramente unica in Sicilia perché merita di essere considerata la

capitale del "carretto siciliano". Vanta, infatti, eccezionali

maestri decoratori del tipico carro isolano con artisti come Francesco

D'Agata già nell'Ottocento, e ai nostri giorni con Domenico Di

Mauro, Nerina Chiarenza, Raimondo Russo, Anzonio Zappalà. Saprà

sfruttare la cittadina questo immenso patrimonio che potrebbe elevarla

all'apice del turismo isolano?

MUSEO

DEL CARRETTO DI CATANIA

E’

aperto su prenotazione per visite guidate - Via

Luigi Capuana 38 - Catania - TEL.

095 525342

Il

museo comprende circa 150 pezzi unici di parti di carretto: Mascìddari,

Purteddi, Chiavi di Carretto, Ruote, Casse di fuso (rabeschi), oggetti

in vetro ed in terracotta, autentiche opere d'arte, realizzate e

decorate nel corso di 4 generazioni, con la passione e la competenza

tramandate da più di un secolo.

L'ambiente

è caratteristico ed è contraddistinto da uno stile inconfondibile,

impareggiabile e apprezzato da sempre nel mondo lo stile siciliano, che

ha elevato il carretto, umile mezzo di trasporto ad opera d'arte,

rendendolo simbolo di questa terra ricca d'arte e vitale di

temperamento, a ragione definita Perla del Mediterraneo.

Alice Valenti, l'ultima donna che

dipinge i carretti

di Danila Giaquinta

Si laurea in Conservazione dei Beni

Culturali a Pisa, torna confusa a Catania e si ritrova, per caso, a fare

quello che faceva suo nonno. O quasi, perché lui era un “carradore”,

lavorava con il legno e i carretti siciliani li costruiva; lei, invece,

macina colori e li dipinge. Dalla scena, che definisce il tema

principale, ai decori su sponde, traini o finimenti dei cavalli,

l’artista Alice Valenti, a un passo dagli “anta”, pratica l’arte “du

carrettu” ormai da quasi 15 anni e si diverte pure a raffigurarne i

motivi su elementi di arredo, oggetti d’uso quotidiano e altri mezzi di

trasporto. Da quella suggestione la sua arte non si stacca ma nel tempo

è arrivata a inglobare tanti altri soggetti di sicilianità. È stata

allieva del maestro Domenico Di Mauro, grande custode di questa

tradizione, e tutto è cominciato a partire da un libro.

Quando il carretto è entrato nella

sua vita?

«Mi ero appena laureata e brancolavo

nel buio. Sapevo solo di voler fare qualcosa di artistico e artigianale.

E avevo voglia di riappropriarmi delle mie radici. Stavo leggendo “Il

carretto siciliano”, un volume a edizione limitata del 1967, quando vidi

il nome di mio nonno nell’elenco degli artigiani. Mio padre mi raccontò

della collaborazione con il maestro Di Mauro che a 17 anni andava a

dipingere da lui a Scordia. Il giorno dopo andai a trovarlo ad Aci

Sant’Antonio e in quella bottega, sua e del cognato Antonio Zappalà, ci

rimasi cinque anni. Ricordo ancora quel momento: mi ritrovai come in una

situazione antica, su quel basolato di pietra lavica, tra Sant’Agata e

storie di paladini, con tutti quei carretti smembrati e accatastati, e

loro due, curvi, con i capelli bianchi, in mezzo a tutti quei colori».

Com’è stata quell’esperienza in

bottega?

«Il maestro mi diceva: “Ti sei

laureata in via Tito 8”, l’indirizzo della bottega, perché avevo sempre

disegnato ma è stato lui a insegnarmi la pittura a olio, come dipingere

le scene, lo sbozzo del quadro mentre da Antonio ho imparato a decorare

tutte le altre parti del carretto. Di solito ci sono due figure, il

maestro, che si occupa delle parti più importanti, veri e propri quadri

sul tema principale solitamente scelto dal committente; e ‘u giuvini che

decora l’interno delle casse, il traino, le ruote, le aste. Ed io ho

imparato a fare sia l’uno che l’altro. Oggi Domenico Di Mauro ha 102

anni e lavora ogni mattina. Vado spesso a trovarlo e la nostra è

un’amicizia bella e forte».

Un breve racconto della storia del

nostro carretto?

«È simbolo di un’epoca della Sicilia.

I primi risalgono al 1830 e le fonti sono diari di viaggiatori che

scrivono di aver visto buffi mezzi a due ruote con immagini sacre e

tocchi di colore. Fino ad allora il trasporto avveniva via mare o a

dorso di mulo. Man mano le tematiche vanno arricchendosi ma all’inizio

prevaleva quella religiosa perché chi affrontava un lungo viaggio era

solo, con il suo cavallo, andava incontro a rischi di briganti o piogge,

e quelle figure lo consolavano. Nel tempo si sono sedimentate pratiche

decorative le cui origini sono ancora argomento di studio. Dal punto di

vista artistico e tecnico, il carretto è tutto una regola, un insieme di

codici da rispettare e richiede una certa dose di preparazione. Non si

può improvvisare. E tra la Sicilia orientale e quella occidentale, e

persino tra provincia e provincia, ci sono differenze cromatiche,

tematiche. Come pure di misura se si considera che il veicolo deve

adeguarsi alle asperità del terreno pianeggiante piuttosto che montuoso.

È il risultato del lavoro di tanti artigiani: in ordine di tempo il

pittore è l’ultimo mentre il primo è il “carradore” che organizza anche

il lavoro dello scultore. Poi c’è il fabbro che si occupa delle parti in

ferro mentre il sellaio dei finimenti dei cavalli».

L’arte del carretto resiste o è

giunta al capolinea?

«Non è morta anche se un tempo

c’erano 30-50 pittori a provincia, oggi ce ne sono 1-2. Anche le altre

figure si contano sulle dita di una mano. Come donna sono l’unica della

mia generazione».

Il carretto è il suo lavoro

quotidiano?

«Nel tempo ho acquistato credibilità

dinanzi agli occhi di questi uomini che di solito non hanno a che fare

con le donne. Dalla richiesta di piccole cose, si è passati alle scene

fino a un carretto per intero, a Randazzo dove facevo spola tutti i

giorni. Ne ho dipinti tanti di media taglia e da circa un anno sono alle

prese con i finimenti di tre carretti. Tempi e costi? Dipendono da tante

cose, da quanto vuole spendere il committente: per dipingerlo dai 4000

euro in su e da 3 mesi in poi. Oggi sono riconosciuta come pittrice di

carretti ma per vivere faccio anche altro».

Carretti a parte…?

«Vivo in una casa laboratorio.

Dipingo quadri, decoro ceramiche e da un po’ ho cominciato a provare

delle eccezioni alla regola mescolando elementi decorativi orientali e

occidentali su tavoli, sedie, testate di letto come pure su oggetti di

uso quotidiano e Vespe. In realtà lo avevano già fatto artisti

all’inizio del Novecento, se si pensa ai banchi dell’acquaiolo decorati

con gli stilemi del carro. O più recentemente alle motoapi. Questo

perché il carretto era stato scavalcato da altri mezzi e i carrettieri

erano diventati camionisti o guidatori di Ape ma continuavano a farsi

dipingere quelle iconografie. Oggi il committente medio lo percepisce

come un oggetto d’arte e da collezione. E mentre in altri casi si può

rielaborare in chiave contemporanea quel sapore, quando si tratta di

carretto tradizionale inventare è un sacrilegio. Dipingo anche altro ma

si tratta sempre di iconografie popolari e tradizionali, come dolci

tipici, cavalli bardati».

Nel 2001, quando è cominciata la sua

avventura, il digitale stava per esplodere. Oggi c’è questo trend dell’handmade

e la voglia di spostare le mani da mouse e touch screen per tornare alla

materia e ai mestieri.

«L’arte è sempre stata la mia

passione ma non sapevo che veste dare. Mi occupo anche di grafica al pc

ma fare le cose con le mani dà ben altra soddisfazione. Qualcosa di

terapeutico, salvifico. Un valore ritrovato per le nuove generazioni».

Progetti futuri?

«La copertina del cd di Giada

Salerno, una cantante di brani folkloristici dell’800. In generale mi

definisco “in cerca” perché vorrei scoprire altre frontiere e tentare

nuovi strumenti».

http://www.siciliainrosa.it/alice-valenti-lultima-donna-che-dipinge-i-carretti/

|

(foto Giusepe Santapaola)

Ci sono barche che sono cariche di anni. E tutti i soli, tutte le

lune, tutta l’acqua di mare, tutte le tempeste, tutti i venti ci

sono passati sopra.

(Fabrizio Caramagna)

|

LE

BARCHE TRADIZIONALI CATANESI "Palummedde 'cù speruni"

a

cura di Giordano Baroni (www.modellismo-navale.it)

Barche,

varchi, varchi ‘i sarde, varchi tartarunare, conzulari, nassari,

cuzzulare, ‘i sciabbica, ‘i fiscina, ‘i focu, … varchi … varchi

‘i riatteri,

d’a ‘ncannata, ‘i ciumi, varchi… e si potrebbe

continuare ancora nell’elenco in quanto era abitudine del siciliano

nominare il tipo di barca non in base alle sue caratteristiche

costruttive, ma all’uso che se ne faceva.

d’a ‘ncannata, ‘i ciumi, varchi… e si potrebbe

continuare ancora nell’elenco in quanto era abitudine del siciliano

nominare il tipo di barca non in base alle sue caratteristiche

costruttive, ma all’uso che se ne faceva.

..

I tipi di pesca praticati e gli attrezzi usati erano altrettanto numerosi

e diversificati così come è diversificata la morfologia della costa

catanese e i suoi habitat marini.

Dai

fondali ghiaiosi e ripidamente fondi di Fiumefreddo, caratterizzati da

cicliche correnti fredde e presenza di sorgive d’acqua dolce, si confina

immediatamente con la costa frastagliata, lavica, ricca di insenature e

rocce affioranti di Torre Archirafi, Pozzillo, Stazzo, Acitrezza fino a

Ognina e Catania per poi ritrovarsi in fondali bassi e sabbiosi quali

quelli della Plaia a sud di Catania o fangosi della foce del Simeto

Una

costa disseminata da una miriade di insenature, piccole baie e porticcioli

impreziositi da paesini dalle caratteristiche case dei pescatori locali

quali le graziose Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Acicastello. Il tutto

visionato da quel "gigante buono" da secoli chiamato

semplicemente "’a muntagna", l’Etna: il più grande ed

attivo comprensorio vulcanico europeo. Le campagne etnee, produttrici di

agrumi, vini, frutta e miele, necessitavano di validi trasporti delle

merci verso Catania, Siracusa e spesso anche fuori isola, e tale trasporto

non poteva che avvenire per via marittima proprio da quei porticcioli

sopra menzionati di cui il maggiore, come traffico e possibilità di

attracco era Riposto, patria dei più famosi capitani della marina

mercantile ed ancora oggi sede di un prestigioso Istituto Nautico.

I n

questo contesto, come già accennato, lo sviluppo della piccola

cantieristica tradizionale fu notevole ed i tipi di imbarcazioni

innumerevoli. Classificare questo vasto patrimonio culturale è compito

arduo soprattuto per la mancanza di documentazioni storiche dal momento

che l’arte costruttiva si tramandava di generazione in generazione in

modo esclusivamente artigianale. n

questo contesto, come già accennato, lo sviluppo della piccola

cantieristica tradizionale fu notevole ed i tipi di imbarcazioni

innumerevoli. Classificare questo vasto patrimonio culturale è compito

arduo soprattuto per la mancanza di documentazioni storiche dal momento

che l’arte costruttiva si tramandava di generazione in generazione in

modo esclusivamente artigianale.

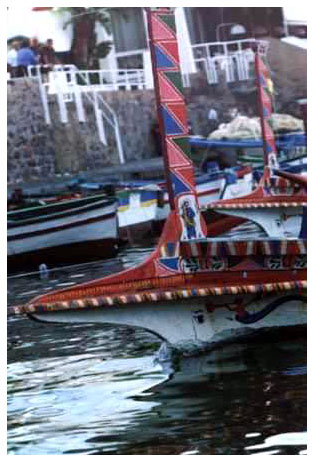

Le

varie barche adibite ad uso da pesca erano, in ogni caso, molto similari

avedo tutte la caratteristica di presentare sia la poppa che la prora a

punta, derivavano dai classici gozzi mediterranei. Gli elementi che le

diversificavano erano il prolungamento della ruota di prora definito

"palummedda", palombella, lo sperone sempre di prora e le

tipiche decorazione degli scafi di origine arabo-normanna.

Le

"varche ‘i sarde" e le "tartarunare" erano

praticamente identiche, le prime adibite alla pesca delle sardine, alici o

"masculini", utilizzavano una rete definita "tratta" o

"minaita", le seconde adibite alla pesca varia utilizzavano una

rete non di profondità definita "tartaruni". Tutte e due non

superavano i dieci metri di lunghezza, erano armate di vela latina e

spesso di fiocco detto "latineddu" più sei remi. La palombella

era poco pronunciata, massimo raggiungeva i 30-40 cm di altezza ed era a

forma curva allungata verso avanti, detta "a pappagliaddu", a

becco di pappagallo. I decori erano sobri, arabeggianti, variopinti con

rappresentazioni spesso votive e religiose, a prora venivano disegnati le

classiche sirene e i due occhi scaramantici detti "scacciaguai".

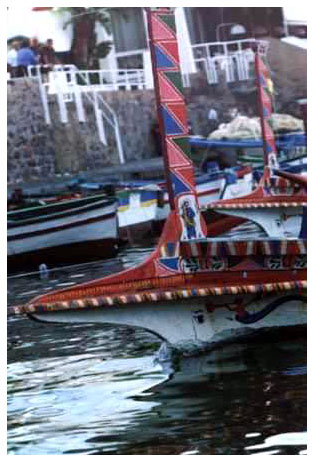

Le

"varche ‘i conzu" o "conzulari", "’i

nasse" e "’i cuzzulari" erano adibite rispettivamente

alla pesca con il conzo, con le nasse e alle perline o telline della plaia

(specie di vongole). Erano simili alle precedenti, potevano essere armate

fino a otto remi, ma la loro caratteristica dominante che le distingueva

era "’u speruni", lo sperone di prora che si allungava minimo

di un metro e la palombella che raggiungeva anch’essa l’altezza minima

di un m etro. Erano riccamente decorate in modo similare ai carretti

siciliani e rappresentavano le barche sicuramente più prestigiose. Molto

slanciate, simili ad un pesce spada, armate di vela latina o "vela al

carro" con l’aggiunta del fiocco e di un piccolo albero di

bompresso, poppa e prora ampiamente pontate, venivano chiamate anche

"varchi cù speruni". etro. Erano riccamente decorate in modo similare ai carretti

siciliani e rappresentavano le barche sicuramente più prestigiose. Molto

slanciate, simili ad un pesce spada, armate di vela latina o "vela al

carro" con l’aggiunta del fiocco e di un piccolo albero di

bompresso, poppa e prora ampiamente pontate, venivano chiamate anche

"varchi cù speruni".

Le

"varche ‘i conzu" o "varche cù speruni e palummedda"

di Santa Maria della Scala e di Ognina, sicuramente le più complete

e fedeli in quanto costruite dal maestro maestro d’ascia detentore

dell’antica arte Ignazio Garozzo presso il cantiere navale situato in

Piazza Mancini Battaglia CT nell’anno 1982. Riportati agli antichi

splendori nello stesso cantiere nell’anno 2009 dallo stesso Mastro d’ascia

e decorati dal prof. Salvatore Finocchiaro, decoratore di Aci Trezza. Le

"varche ‘i conzu" o "varche cù speruni e palummedda"

di Santa Maria della Scala e di Ognina, sicuramente le più complete

e fedeli in quanto costruite dal maestro maestro d’ascia detentore

dell’antica arte Ignazio Garozzo presso il cantiere navale situato in

Piazza Mancini Battaglia CT nell’anno 1982. Riportati agli antichi

splendori nello stesso cantiere nell’anno 2009 dallo stesso Mastro d’ascia

e decorati dal prof. Salvatore Finocchiaro, decoratore di Aci Trezza.

Attualmente

ne esistono quattro esemplari dislocati a Ognina e Santa Maria La Scala

prive dell’armo velico ed adibite ad uso folcloristico. Le due di Ognina

sono di proprietà del Santuario di Santa Maria di Ognina e vengono

utilizzate durante i festeggiamenti patronali per una regata remica nelle

acque dell’omonimo golfo. Le due di Santa Maria La Scala, decisamente in

migliore stato di conservazione ed amorevolmente curate dalla comunità

locale, sono di dimensione maggiore tale da imbarcare otto rematori più timomiere ed anch’esse vengono utilizzate per una analoga regata remica

in onore della Madonna della Scala festeggiata l’ultima settimana di

Agosto.

L’assenza

dello sperone prodiero, una corta palombella e scarsi decori sono le

caratteristiche delle più modeste barche "’i sciabbica"

utilizzate alla pesca a strascico ritirata direttamente dalla riva, "’i

fiscina" per la pesca con fiocina tra gli scogli, "’i focu"

con la lampara. Tutte quest’ultime barche modeste, di piccole dimensioni

che spesso lavoravano in gruppo. Potevano contare massimo di quattro remi

e saltuariamente di una modesta vela "al carro".

Tra

le barche invece definite "minori" e chiaramente non provviste

né di sperone e palombella accenniamo alle "’varchi ‘i riattieri"

adibite esclusivamente al piccolo trasporto locale, alle "varche da‘ncannata"

usate esclusivamente per la pesca dei cefali, e le "varchi ‘i ciumi"

per la pesca nei fiumi in particolar modo del Simeto e del Fiumefreddo.

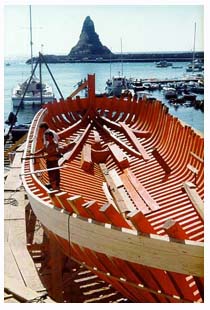

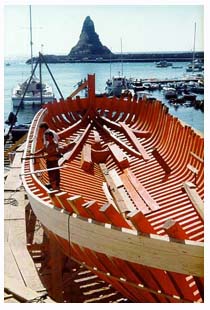

Il cantiere peschereccio di Acitrezza nasce verso la fine del 1800 grazie

a Salvatore Rodolico

che insieme al figlio Sebastiano

cominciano a costruire barche a remi e a vela per i committenti di

Catania. L'originario cantiere era stanziato nella zona denominata "stagnitta",

ne è memoria una piccola via che porta il nome di: "Via Rodolico". Gli strumenti utilizzati al tempo, per dar

vita alle barche di legno, erano l'ascia, la sega a mano, il chianozzo

(pialla a mano), il chiano (pialla lunga) e i virrina (i trapani a mano).

Gli anni '60 segnano l'inizio di una stagione florida per il cantiere che,

passato nelle mani di Salvatore Rodolico (figlio di Sebastiano), comincia

a costruire imponenti pescherecci di legno. Le commesse erano tantissime:

arrivavano dalla Toscana, dalle isole Eolie e dall'isola D'Elba. Intanto

il cantiere si era stanziato all'interno del porto di Acitrezza,

di: "Via Rodolico". Gli strumenti utilizzati al tempo, per dar

vita alle barche di legno, erano l'ascia, la sega a mano, il chianozzo

(pialla a mano), il chiano (pialla lunga) e i virrina (i trapani a mano).

Gli anni '60 segnano l'inizio di una stagione florida per il cantiere che,

passato nelle mani di Salvatore Rodolico (figlio di Sebastiano), comincia

a costruire imponenti pescherecci di legno. Le commesse erano tantissime:

arrivavano dalla Toscana, dalle isole Eolie e dall'isola D'Elba. Intanto

il cantiere si era stanziato all'interno del porto di Acitrezza,  proprio

dirimpetto all'isola Lachea, mentre andava sviluppandosi la pesca con i

pescherecci anche a Trezza. Grazie alla gran quantità di commesse, anche

da Acitrezza, il cantiere diede in quegli anni lavoro a più di 20

persone. Oggi non costruisce più imponenti pescherecci, l'ultimo risale

al 1989, ma continua ad esistere grazie ai lavori di manutenzione e

costruzione di piccole barche di legno. Passato in mano al giovane

Sebastiano Rodolico

(figlio di Salvatore) continua nella sua secolare arte

di dar vita alle barche a legno. La tecnica, seppur con qualche variante

dovuta alla nuova tecnologia, è sempre la stessa: "il fasciame di

legno viene attaccato con la chiodatura zincata, poi il comento (le

fessure tra un legno e l'altro) vengono chiuse con la stoppa catramata e

quindi con la lanata (un pennellone) si passa, sul fasciame esterno, la

pece per proteggere lo scafo (oggi sostituita con stucchi e

pittura)". Le barche che solcano il mare di Trezza sono resistenti

come una volta e l'arte dei maestri d'ascia attira, oggi anche, tantissimi

turisti che percorrendo il Lungomare dei Ciclopi rimangono estasiati nel

vedere quegli artigiani al lavoro. proprio

dirimpetto all'isola Lachea, mentre andava sviluppandosi la pesca con i

pescherecci anche a Trezza. Grazie alla gran quantità di commesse, anche

da Acitrezza, il cantiere diede in quegli anni lavoro a più di 20

persone. Oggi non costruisce più imponenti pescherecci, l'ultimo risale

al 1989, ma continua ad esistere grazie ai lavori di manutenzione e

costruzione di piccole barche di legno. Passato in mano al giovane

Sebastiano Rodolico

(figlio di Salvatore) continua nella sua secolare arte

di dar vita alle barche a legno. La tecnica, seppur con qualche variante

dovuta alla nuova tecnologia, è sempre la stessa: "il fasciame di

legno viene attaccato con la chiodatura zincata, poi il comento (le

fessure tra un legno e l'altro) vengono chiuse con la stoppa catramata e

quindi con la lanata (un pennellone) si passa, sul fasciame esterno, la

pece per proteggere lo scafo (oggi sostituita con stucchi e

pittura)". Le barche che solcano il mare di Trezza sono resistenti

come una volta e l'arte dei maestri d'ascia attira, oggi anche, tantissimi

turisti che percorrendo il Lungomare dei Ciclopi rimangono estasiati nel

vedere quegli artigiani al lavoro.

Il

testo e le foto provengono da: www.acitrezzaonline.net

|

Legno, martello, chiodi e passione.Nel regno

delle barche fatte a mano.

Ignazio Garozzo, l'ultimo dei Mastri d'ascia.

«La

mattina andavo a scuola, di pomeriggio un amico

di mio papà, uno che era stato suo compagno

d'armi quando facevano "il soldato", mi propose

di andare nel suo cantiere». Così ha iniziato

Ignazio Garozzo, l'ultimo maestro d'ascia che

opera ancora a Catania. Era il 1944, Garozzo

aveva 7 anni e adesso che di anni ne compirà 78

tra sei mesi, parla del suo lavoro come di «un

mestiere per il quale ci vuole passione e che si

impara seguendo un "maestro"».

«Il mio si chiamava Pasqualino Vitale e il primo

lavoro che mi diede da fare al cantiere fu

quello di raddrizzare i chiodi usati per

riutilizzarli su altre barche. Una volta i

chiodi non si compravano nuovi, "s'addrizzavano"

e si riutilizzavano due-tre volte per formare

gli "ordinati" (le "costole" della barca sul

fondo dello scafo ndr) alla base delle barche».

Mentre racconta, sta completando l'ultima sua

creazione, nel cantiere di Ognina, suo quartier

generale, proprio sotto piazza Mancini

Battaglia, una «lancia» di 5 metri e 60. Per

realizzarla, in due, ci si mette un mese scarso

e la spesa, remi in mano, è di circa 4.000 euro.

È fatta con legno di quercia, abete e pitch-pine

(una qualità di pino). «Io ho cominciato con una

barca che costava 40mila lire - ricorda Garozzo

- Oggi di barche di legno se ne fanno poche, il

vetroresina chiede molta meno manutenzione ed è

più facile da gestire anche se costa di più. Una

volta si costruivano barche durante tutto

l'anno, sia durante l'estate, la "stagione", sia

durante l'inverno quando si procedeva alle

riparazioni. Poi si è bloccato tutto negli Anni

Novanta, con il 50% di lavoro in meno - quando

la Comunità europea stabilì che per lo specchio

d'acqua che ha l'Italia, c'erano troppe

imbarcazioni da pesca e così non si è potuto più

costruire barche nuove ma solo demolire le

vecchie per sostituirle con altre che

mantenessero le stesse caratteristiche. In più,

molti

pescatori sono passati al vetroresina e tutto il

lavoro è diminuito tantissimo. ».

pescatori sono passati al vetroresina e tutto il

lavoro è diminuito tantissimo. ».

Il laboratorio di Ignazio Garozzo sta ad Ognina

dal 1959. Un mondo a parte rispetto alla città.

Ci sono ogninesi doc che ancora oggi dicono

«vado a Catania».

«Quando sono arrivato io, dagli Angeli Custodi,

la gente dell'Ognina era tutta una famiglia.

Vedevi donne che vestivano a lutto per

cinquant'anni, perché c'era sempre qualcuno che

nel giro di sei mesi moriva e siccome erano

tutti parenti, a quella poveretta ci toccava

sempre vestirsi di nero. Qui tutti vivevano con

il mare, erano pescatori, poi pian piano i figli

hanno cominciato ad andare a scuola, e altri

hanno preso i posti al Comune o in banca. Ora di

pescatori veri non ce n'è più, sono solo

dilettanti. C'è chi ha ancora qualche

peschereccio, ma le barche piccole da pesca sono

rarissime».

Sposato nel ‘65, due figli (un maschio e una

femmina), l'eredità da maestro d'ascia potrebbe

essere raccolta proprio dal figlio Giuseppe, 40

anni, geometra. «Mi piacerebbe fare il lavoro di

mio padre - confessa - ma finora mi sono

dedicato ad altro. La mia giornata, comunque

trascorre qui, mi occupo di mettere in mare i

motoscafi. Mio padre è fantastico, perché si

dedica al legno con passione. Se cade una tavola

per terra mi urla dietro che «il legno si deve

trattare bene, perché è un'arte! ».

«Ogni barca, a seconda del cantiere nel quale si

costruisce, ha le sue caratteristiche - spiega

Garozzo padre - A Catania «‘a palummedda di

prua» (il dritto di prua) ha una certa forma, a

Siracusa un'altra e a Palermo un'altra ancora.

Oggi il modello più richiesto è la lancia con lo

specchio piatto. Nelle barche che costruiamo noi

non c'è un goccio di colla, è tutto legno e

chiodi. Ci sono barche mie a Spadafora e Avola,

una volta anche ad Acitrezza dove c'è un altro

maestro d'ascia in attività, Salvatore Rodolico,

che fa anche barche grosse».

Il futuro del mestiere? «Mah, non saprei. Una

volta venivano qui i ragazzi del Nautico a

vedere come si faceva, ma restavano un paio

d'ore e non imparavano niente. Questo non è

lavoro che si può apprendere così, io ci ho

messo 17 anni per imparare dal mio maestro, ma

erano altri tempi. È un lavoro che puoi imparare

solo da piccolo quando la testa è ancora

disposta ad apprendere».

|

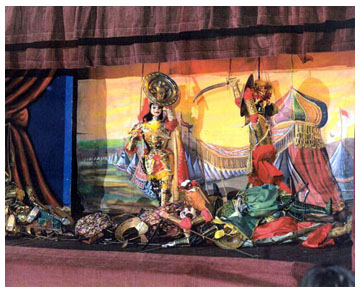

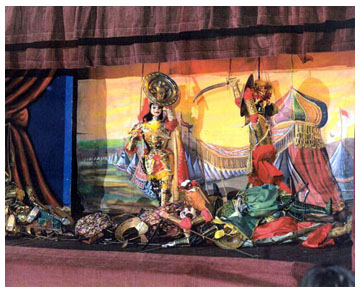

Pupi

(dal latino pupus, i, che significa bambinello) sono le caratterische

marionette armate di quel teatro epico popolare che, venuto

probabilmente dalla Spagna di Don Chisciotte, operò a Napoli e a Roma,

ma sopratutto, dalla prima metà dell’Ottocento, in Sicilia, dove

avrebbe raggiunto il suo massimo sviluppo.

I

pupi sono espressione "splendente" di quello spirito epico,

eroico e cavalleresco, che dalla Chanson de geste medievale ai grandi

poemi del Boiardo e dell’Ariosto, a tutta una tradizione letteraria,

musicale, figurativa, e in particolare teatral popolare, segna lo

sviluppo di un’educazione sentimentale e di una visione etica e

poetica del mondo.

I

pupi esprimono la volontà di continuare a battersi in quella che è

stata definita "la più invisibile delle guerre invisibili"

che, con i nostri ideali, sosteniamo dentro di noi più che fuori. Non a

caso i pupi costituiscono un umile ma tenace segno di contraddizione e

di resistenza rispetto alla logica della rassegnazione e del peggio, che

è di tanta cultura e letteratura di "vinti".

I

pupi ci aiutano a capire il Gran Teatro del Mondo, dove si è fin dalla

nascita "agiti", giusta l’idea pirandelliana secondo la

quale "siamo tutti pupi" (marionette, burattini, maschere,

ombre), animati—stando alla Bhagavad Gita—dall’ onnipotente

Spirito divino, che è nel cuore di tutti gli esseri e tutti agita al

ritmo incalzante del tempo, col potere della meraviglia".

Con

i pupi possiamo aprirci un varco verso quel pò di libertà che si può

conseguire nella recita "a soggetto" del sacro canovaccio del

destino, e affrontare il pathos dell’ esistenza in un

"catartico" gioco di arte e di poesia. In tal senso, un teatro

come quello dei pupi può essere "necessario, … essenziale come

il pane".

E'

opportuno distinguere il burattino, la marionetta, il pupo. Il burattino

è animato dal basso, direttamente da pollice, indice, medio della mano

o da asticelle. La marionetta è animata dall'alto, esclusivamente per

mezzo di fili. Il pupo è anch'esso animato dall'alto, ma, al posto dei

fili, ha per muovere la testa e il braccio destro due sottili aste di

metallo. I pupi portano in scena l'epica dall'Iliade e dalla Bibbia alla

Chanson de Roland e ai romanzi dell'epopea cavalleresca. Si ritiene che

l'epopea carolingia sia arrivata in Sicilia con i Normanni, nel sec. XII.

Che essa sia stata fatta propria dalla gente fin da allora o che sia

diventata epopea popolare successivamente, poco importa; è certo che ha

trovato in Sicilia uno straordinario favore per cui si è conservata fin

ai giorni nostri.

All'inizio

furono soprattutto i cantastorie a tramandarne il ricordo. A partire dal

sec.XIX il racconto popolare dell'epica cavalleresca franco normanna

utilizzò il pupo già conosciuto rivestendolo di foggie che si

rifacevano alla iconografia cinquecentesca. Gli eroi paladini,

rappresentati nel teatro dei pupi, unitamente alla esalazione dei valori

morali di cui sono campioni, mettono in risalto il confronto tra la

civiltà europea ed islamica, del cui urto la Sicilia è stata teatro:

per questi valori i paladini lottano e muoiono, rimanendo cosi nella

cultura popolare tra il mito e la storia vera.

Ogni

singola rappresentazione veniva preannunciata da un "cartello"

con la scena principale della serata e con una sintetica descrizione del

programma. Il commento musicale, quando c'era, era affidato a musicanti

di mestiere (generalmente un violino, un mandolino, una chitarra) che,

su indicazione estemporanea del "parlatore", eseguivano brani

in voga, veloci o lenti, a seconda dell'azione scenica.

LA

FAMIGLIA NAPOLI DI CATANIA

La

Compagnia della famiglia Napoli rappresenta la più antica tradizione di

pupari catanesi. Fondata nel 1921 da Don Gaetano Napoli, oggi è gestita

da Fiorenzo, direttore artistico, "parlatore" principale e

maestro costruttore dei pupi. Lo affiancano Giuseppe, capo "maniante"

e scenografo, Salvatore, ideatore e curatore delle musiche, e tutti gli

componenti della famiglia, che collaborano attivamente affinchè la

tradizione continui intatta, passando di padre in figlio.

I

Napoli propongono spettacoli con recita a soggetto, basati sugli antichi

canovacci, rispettando le caratteristiche fondamentali dell'Opera dei

Pupi: le scene, le armature, i costumi, i suoni e soprattutto quella

"improvvisazione" che rappresenta il momento artistico per

eccellenza, poichè crea quel particolare rapporto con il pubblico che

rende "magiche" queste rappresentazioni teatrali.

Oltre

al classico repertorio cavalleresco la Compagnia ha allestito spettacoli

su testi di diversa natura, da quelli tratti dal NÔ giapponese a

Shakespeare, a scritti in versi siciliani di Salvatore Camilleri.

Fra

i numerosi riconoscimenti avuti dalla Compagnia si può annoverare il

Premium Erasmianus, ricevuto dai Reali d'Olanda nel 1978.

I

Napoli custodiscono inoltre una vasta collezione di pupi, alcuni dei

quali risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento,

scene, cartelli ed attrezzature teatrali.

L'attività

artigianale della famiglia è svolta nella casa-bottega di via Reitano,

aperta al pubblico, costituito per lo più da scolaresche e appassionati

dell'Opra, per svelare le tecniche e i segreti di questa antichissima

tradizione.

"L'oro

dei Napoli". Su testi di Salvatore Zinna, la storia di questa

straordinaria famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte

ma, spesso ed ancora oggi, dimenticata proprio a Catania "L'oro

dei Napoli". Su testi di Salvatore Zinna, la storia di questa

straordinaria famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte

ma, spesso ed ancora oggi, dimenticata proprio a Catania

(di

Maurizio Giordano)

Sulla

scena, con i loro ferri del mestiere, con il loro fedele armamentario e

soprattutto con gli eterni pupi (Agramante, Subrino, Gradasso,

Suddateddu a'n'coppu, Soldato cinese, Arturo di Macera, Luneide, Ideo,

Peppenino, Rinaldo, Carlo Magno, Gano, Orlando, Clarice, Papa Martino,

Vescovo di Patti, Oliviero, Brandimarte) i protagonisti sono proprio

loro: Fiorenzo Napoli, Salvatore e Giuseppe Napoli, Italia Chiesa

Napoli, Agnese Torrisi, Alessandro Napoli, Davide, Dario e Marco Napoli.

La

Marionettistica dei Fratelli Napoli, figli, nipoti, moglie

dell'indimenticabile Natale Napoli, raccontano attraverso le gesta dei

loro pupi, gli ultimi cinquant'anni culturali, sociali di Catania. Viene

quindi narrata, in parallelo, la storia di questa straordinaria

famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte ma, spesso ed

ancora oggi, dimenticata proprio a Catania. Una famiglia, una

Marionettistica che ha dato vita al "miracolo dell'eredità",

a quel mito fatto di baruni, scamappoggiu, martelli, punteruoli,

copioni, tecniche, ma anche di cervelli, forza, braccia. Fiorenzo, il

più piccolo dei figli di Natale Napoli, è q uello che narra la storia,

che rappresenta e che muove le fila di questa famiglia e che, durante lo

spettacolo, apre lo scrigno dei ricordi e da vita ad una pièce che

emoziona, che interessa grandi e piccini. uello che narra la storia,

che rappresenta e che muove le fila di questa famiglia e che, durante lo

spettacolo, apre lo scrigno dei ricordi e da vita ad una pièce che

emoziona, che interessa grandi e piccini.

Il

lavoro immagina un "naufragio culturale" e la famiglia Napoli

viene vista, dall'autore e dal regista, come una sorta di

"scialuppa", carica di un tesoro di inestimabile valore. Una

scialuppa che viene a contatto con gli abitanti del luogo e che cerca di

offrire loro qualcosa di questo tesoro. Si tratta del dramma di una

famiglia di pupari, conduttori di un vascello fantasma. La loro storia

inizia nel 1921 dal "mastru siddunaru" Gaetano Napoli, il

capostipite, che acquista il suo "mestiere" di un centinaio di

pupi e mette su una compagnia, con il fratello e i figli, distinguendosi

perchè non si limita alla rappresentazione, ma si occupa anche della

progettazione e costruzione degli elementi necessari allo spettacolo

(pupi, fondali, cartelloni).

Una

famiglia segnata da una anomalia straordinaria, un destino che si compie

nell'affrontare il "naufragio' nelle culture tradizionali,

soppiantate dal consumismo di massa. I figli di Gaetano, Natale e Pippo,

affrontano il momento difficile con un'altra anomalia: se gli altri

chiudono, loro aumentano il raggio d'azione, portando la tradizione

fuori dai confini nazionali. Se gli altri dichiarano morta

"l'Opra" loro innovano la rappresentazione ed i suoi elementi

nel folle tentativo di tenerla al passo coi tempi, se gli altri

dimenticano loro tramandano l'eredità ai figli di Natale ed Italia:

Fiorenzo, Giuseppe e Salvatore e ad un nipote Alessandro.

Quando

l'Opra dei Pupi muore dappertutto nasce il mito della famiglia Napoli,

gli ultimi pupari del mondo. Ora fanno ingresso tra i

"personaggi", tra quelli che non moriranno mai, malgrado le

difficoltà da affrontare, primo fra tutti l'indifferenza della Catania

culturale di oggi, quella degli s pettacoli senza cuore, solo commerciali

e poi la mancanza di una sede istituzionale per una famiglia che ha già

conquistato un posto tra i miti. Lo spettacolo, prodotto da Arcana, si

avvale delle musiche di Third Earl Band, Gonzales, Comelade, Salvi,

Mahler, Jarret, Martens, Verdi e Bregovic. Uno spettacolo da vedere, un

viaggio nella nostra storia, nei nostri ricordi, grazie ad una

straordinaria famiglia da proteggere gelosamente e che custodisce il

segreto delle tradizioni e di un mestiere eterno, quello dei miti.

"Il nostro è un lavoro corale - spiega Fiorenzo Napoli - e questa

tradizione vive in quanto è supportata dal lavoro di tutti. Il presente

sono io, i miei fratelli, Salvatore e Giuseppe, mia moglie Agnese, mio

cugino Alessandro. Il futuro è rappresentato dai miei figli, Davide,

Dario e Marco". pettacoli senza cuore, solo commerciali

e poi la mancanza di una sede istituzionale per una famiglia che ha già

conquistato un posto tra i miti. Lo spettacolo, prodotto da Arcana, si

avvale delle musiche di Third Earl Band, Gonzales, Comelade, Salvi,

Mahler, Jarret, Martens, Verdi e Bregovic. Uno spettacolo da vedere, un

viaggio nella nostra storia, nei nostri ricordi, grazie ad una

straordinaria famiglia da proteggere gelosamente e che custodisce il

segreto delle tradizioni e di un mestiere eterno, quello dei miti.

"Il nostro è un lavoro corale - spiega Fiorenzo Napoli - e questa

tradizione vive in quanto è supportata dal lavoro di tutti. Il presente

sono io, i miei fratelli, Salvatore e Giuseppe, mia moglie Agnese, mio

cugino Alessandro. Il futuro è rappresentato dai miei figli, Davide,

Dario e Marco".

Ma

come è nato lo spettacolo "L'oro dei Napoli"?

"Questo

spettacolo - racconta orgoglioso il regista Elio Gimbo - ha avuto una

lunga gestazione. Coltivo da otto anni l'idea di uno spettacolo sul

mondo dei pupi e sulla famiglia Napoli, dal '94, l'anno di Sud il mio

primo spettacolo con dei pupi accostati agli attori. Da allora non ho

mai perso di vista la famiglia Napoli ed il mio desiderio di arrivare ad

una forma compiuta dell'accostamento fra pupi ed attori. L'oro dei

Napoli è una riflessione sulla storia contemporanea di Catania.

Immagino gli ultimi cinquant'anni di storia catanese come la descrizione

di un naufragio, un inconsapevole "naufragio culturale" di cui

noi cittadini siamo stati vittime ed artefici allo stesso tempo".

Ma

come si può raccontare la storia di una famiglia così?

"Lasciando

parlare loro - aggiunge il regista Gimbo - la famiglia, il gruppo, la

Marionettistica. Con gli anni la famiglia si è allargata, loro non sono

più soli, "loro" sono centinaia di Pupi, grandi e piccoli,

antichi e recenti, sono fondali dipinti cento, cinquanta, venti o anche

pochi anni fa. Oggi tutto questo è la Famiglia Napoli, i principi di un

regno fantastico. Perciò raccontare la famiglia equivale a

"far" raccontare la famiglia, a chiedergli di raccontare

l'ultimo mezzo secolo di storia catanese, la storia di una forma d'arte

nobile e preziosa, troppo fragile per combattere il

"progresso" e troppo profonda per esserne sconfitta, fragile e

profonda come i sogni o come uno spettacolo".

Maurizio

Giordano

La

famiglia Napoli

Sergio

Corona

Le

luci si spengono, si apre il sipario e i pupi entrano in scena. Orlando,

Rinaldo, Angelica, Clarice, Carlo Magno, Gano di Magonza, Papa Martino,

Subrino, Brandimarte: ci sono tutti. Le loro storie si intrecciano con

la vita della famiglia dei pupari, i Napoli, che arrivano su una

scialuppa in balia dei marosi: stanno cercando di mettere in salvo l’Opera

dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco patrimonio culturale

immateriale dell’umanità. Il pubblico segue rapito le gesta dei

paladini e assiste al naufragio culturale di un Paese incapace di

salvaguardare e valorizzare un tesoro di inestimabile valore.

Stasera la compagnia Fratelli Napoli mette in scena L’oro dei Napoli:

la storia di una delle più antiche e famose famiglie di pupari

raccontata dagli stessi protagonisti.

Prima che il regista convochi gli attori nei camerini per dare loro le

ultime indicazioni, approfittiamo di un momento di distrazione del

nostro nuovo amico e andiamo a salutare due protagonisti dello

spettacolo: la signora Italia Chiesa, una delle più apprezzate

interpreti catanesi, e suo figlio Fiorenzo Napoli, direttore artistico

della compagnia, nonché principale parlatore e maestro costruttore dei

pupi.

L’idea di un reportage sui Napoli ci era venuta in mente un paio di

mesi fa, dopo una mattinata trascorsa con Fiorenzo nel laboratorio della

compagnia. Ci aveva tenuti incollati alla sedia per tre ore con i suoi

racconti straordinari, che ci scorrevano davanti quasi come un film. E

lo stesso effetto ci avevano fatto le storie di Italia Chiesa, che

quello stesso pomeriggio ci aveva accolti nella sua casa alle porte di

Catania. Tutto ha inizio nel 1921, quando Gaetano Napoli decide di

abbracciare il teatro popolare fondando la Marionettistica Napoli. Il

successo è immediato. Una prima crisi però arriva nel 1934, in seguito

alla scomparsa del figlio diciannovenne Rosario. Don Gaetano si defila,

ma l’attività della compagnia continua grazie agli altri due figli,

Pippo e Natale. Con lo scoppio della guerra tutto diviene ancora più

difficile. Ma la vita va avanti. Natale conosce Italia Chiesa, figlia di

attori, e se ne innamora. Dal loro matrimonio nascono Gaetano,

Salvatore, Giuseppe e Fiorenzo.

Gli

anni del dopoguerra sono i più duri. Ma anche dopo, con l’avvento

della televisione e il successo dei cinematografi, non è facile. Ci si

mettono anche i proprietari di alcuni cinema che, preoccupati perché l’Opera

dei Pupi toglie loro spettatori, boicottano gli spettacoli della

compagnia. La scelta di andar via da Catania si rivela vincente: dai

primi anni Cinquanta fino al 1970 i fratelli Napoli girano senza sosta

tutta la Sicilia, e fanno anche tantissime tournée in Italia e all’estero,

raccogliendo ovunque successo e popolarità. A Misterbianco e a Paternò

i cinema sono costretti a chiudere perché i Pupi fanno ogni sera il

tutto esaurito (non avevano tutti i torti, i poveri proprietari di

cinema, a boicottare la Marionettisca Napoli…). Poi però i gusti del

pubblico iniziano a cambiare e negli anni Settanta e Ottanta l’Opra

viene snobbata anche dal popolo. La signora Italia ci rivela la storia

che sta dietro il nome del figlio minore: la passione di Natale per il

ciclismo. Fiorenzo si sarebbe dovuto chiamare Fausto, ma la storia d’amore

tra Coppi e Giulia Occhini, la “dama bianca”, aveva destato così

tanto scalpore in quell’Italia bigotta e intollerante che alla fine

Italia e Natale decidono di optare per Fiorenzo, in onore di un altro

grande campione di quegli anni: Fiorenzo Magni. E nei primi anni del

dopoguerra come si sposta la compagnia? In bicicletta, naturalmente. Poi

arrivano la Vespa e quindi, in pieno boom economico, la Fiat 1100.

L’appartamento

di Italia Chiesa non sembra la casa di un’artista: non c’è traccia

di locandine, poster o ritagli di giornale. C’è solo qualche

fotografia che nulla però ha a che fare con l’Opera dei Pupi o con il

Teatro. Ma quando la signora ci racconta, con un misto di orgoglio e

malinconia, di aver recitato negli anni Sessanta e Ottanta nel musical

di Garinei e Giovannini Rinaldo in campo, uno dei più grandi successi

teatrali italiani di tutti i tempi, allora vengono fuori le fotografie

che la ritraggono accanto a Domenico Modugno, Delia Scala, Paolo

Panelli, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Massimo Ranieri, Laura

Saraceni, Carlo Croccolo. Parliamo anche della malattia di suo marito

Natale e delle sofferenze che dovette affrontare durante una tournée,

prima di morire di aneurisma cerebrale nel 1984. Ma torniamo allo

spettacolo. Tutto è pronto. Giuseppe, capo maniante, e Fiorenzo,

parlatore principale, sono ai loro posti. Così come i figli di

Fiorenzo: Davide, maniante e secondo parlatore, e Marco, maniante.

Salvatore, che si occupa delle luci e delle musiche, è accanto al

regista Elio Gimbo. La moglie di Fiorenzo, Agnese Torrisi, direttore di

scena, è dietro le quinte con l’altro figlio Dario, assistente di

palcoscenico. Forse avremmo dovuto raccontare la storia di questa

straordinaria famiglia di artisti parlando di pupi, fondali e

cartelloni. Ma abbiamo preferito fare un viaggio in un’Italia che non

c’è più, per ricordare a tutti da dove veniamo. E poi un libro sui

pupi catanesi è già stato pubblicato qualche anno fa. Lo ha scritto un

antropologo siciliano. Si chiama Alessandro Napoli, è cugino di

Fiorenzo, e anche lui fa il maniante in questo spettacolo.

http://www.dirittinegati.eu/?p=440

Tutti

i membri della famiglia Napoli prendono parte alla messinscena degli

spettacoli ricoprendo con maestria i ruoli tipici dell'Opera: Italia

Chiesa Napoli parratrici, Fiorenzo direttore artistico della compagnia,

parraturi principale e maestro conduttore dei pupi; Giuseppe capo

manianti e scenografo; Salvatore ideatore delle luci e fonico; Gaetano

parraturi; Davide manianti e secondo parraturi; Dario assistente di

palcoscenico; Marco manianti; Alessandro antropologo, manianti e addetto

al fabbisogno degli spettacoli; Agnese Torrisi, direttore di scena.

Antica

Bottega del puparo: Via Reitano, 55 - 95121 - Catania (zona

Castello Ursino) Tel. (+39) 095 34 10 52 http://www.fratellinapoli.it/

l

primo teatro dei Pupi ad Acireale risale al 1870 quando Giovanni

Grasso, figlio di Angelo, grande puparo catanese, venne ad

Acireale per farsi conoscere. Ma colui che ha lasciato

un'impronta molto più profonda nella tradizione dei Pupi di

Acireale, fu don Mariano Pennisi (1867 - 1934) detto

"Nasca", il quale creò un teatro stabile prima in via

Tono e poi in via Alessi, dove ancora oggi si trova. La passione

per i Pupi, questo grande puparo la trasmise al figlio adottivo

Emanuele Macrì.Attivo

sulla scena, geniale nell'improvvisazione, Macrì riusciva a

trasformare ogni rappresentazione in un avvenimento scenico

degno della più completa ammirazione.

Il

teatro-museo dei pupi dell'Opera di Acireale, realizzato interamente dal

puparo Turi Grasso e dalla sua famiglia, ha rappresentato in questi

decenni un grande patrimonio storico-culturale per la città di

Acireale. Il

teatro-museo dei pupi dell'Opera di Acireale, realizzato interamente dal

puparo Turi Grasso e dalla sua famiglia, ha rappresentato in questi

decenni un grande patrimonio storico-culturale per la città di

Acireale.

Unico

nel suo genere, il teatro-museo raccoglie in esso le migliori opere

realizzate da Turi nei suoi cinquant'anni di attività, insieme a

preziosi pupi e cimeli di fine ottocento, di fondali stile catanese,

teste e scenografia teatrale del teatro dei pupi di Acireale.

Visitato

da migliaia di turisti, studenti, ed appassionati delle tradizioni

siciliane, il teatro dei pupi del maestro Turi Grasso è certamente da

considerare un angolo di storia e di vera arte, nonché una finestra

sulla nostra sicilianità.

Le

grandi scene teatrali, i cartelloni di presentazione degli episodi della

Storia dei Paladini, i pupi, il sipario del palcoscenico, il palco con

il suo banco di manovra, tipico della tradizione di Acireale, il grande

affresco di San Michele Arcangelo, rendono pienamente e viva l'opera ed

il lavoro che l'unico puparo operante in Acireale, ha voluto realizzare

per sè, per la sua famiglia e per la sua Acireale. il

Teatro-Museo resta aperto al

pubblico tutto l'anno nei

giorni di Mercoledì,

Sabato, Domenica. Nel

periodo estivo ore

9/12 - 18/21, nel

periodo invernale 9/12

- 15/18. Ingresso

Libero

http://www.operadeipupi.com/

Solo

un paese resiste ancora all´impeto rinnovatore del gusto:

Acireale. Ed il merito di aver salvato una tradizione

antichissima spetta alla popolazione del luogo, capace di

balzare irritata sul palcoscenico per afferrare alla gola il

traditore Gano di Maganza (in genere dipinto con colori forti,

torvi, dominati dal nero), ma soprattutto alla pressione dei due

pupari (si chiamano così), rispettivamente Mariano Pennisi ed

Emanuele Macrì Solo

un paese resiste ancora all´impeto rinnovatore del gusto:

Acireale. Ed il merito di aver salvato una tradizione

antichissima spetta alla popolazione del luogo, capace di

balzare irritata sul palcoscenico per afferrare alla gola il

traditore Gano di Maganza (in genere dipinto con colori forti,

torvi, dominati dal nero), ma soprattutto alla pressione dei due

pupari (si chiamano così), rispettivamente Mariano Pennisi ed

Emanuele Macrì

Il

nostro Teatro dei Pupi Siciliani Macrì è stato fondato nel

1887 da Mariano Pennisi, ultimo discendente d´una famiglia di

pupari vaganti, che pur essendo analfabeta, sapeva recitare a

memoria tutto l´Orlando furioso e tutta la Gerusalemme

liberata.

Sotto

le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera

centinaia di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e

proprio, ed il numero dei pupi passò dalla trentina al

centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro ed ai Pupi, ha regalato

al folklore siciliano anche il suo successore, Emanuele Macrì.

Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di Messina,

partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due giorni

e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la

sua famiglia del suo vecchio amico Macrì.

continua...

Solo

un paese resiste ancora all´impeto rinnovatore del gusto: Acireale. Ed

il merito di aver salvato una tradizione antichissima spetta alla

popolazione del luogo, capace di balzare irritata sul palcoscenico per

afferrare alla gola il traditore Gano di Maganza (in genere dipinto con

colori forti, torvi, dominati dal nero), ma soprattutto alla pressione

dei due pupari (si chiamano così), rispettivamente

Mariano Pennisi,

Turi Grasso ed

Emanuele Macrì

Il

nostro Teatro dei Pupi Siciliani Macrì è stato fondato nel 1887 da

Mariano Pennisi, ultimo discendente d´una famiglia di pupari vaganti,

che pur essendo analfabeta, sapeva recitare a memoria tutto l´Orlando

furioso e tutta la Gerusalemme liberata.

Sotto

le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera centinaia

di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e proprio, ed il numero

dei pupi passò dalla trentina al centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro

ed ai Pupi, ha regalato al folklore siciliano anche il suo successore,

Emanuele Macrì. Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di

Messina, partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due

giorni e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la

sua famiglia del suo vecchio amico Macrì. Sotto

le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera centinaia

di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e proprio, ed il numero

dei pupi passò dalla trentina al centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro

ed ai Pupi, ha regalato al folklore siciliano anche il suo successore,

Emanuele Macrì. Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di

Messina, partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due

giorni e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la

sua famiglia del suo vecchio amico Macrì.

Purtroppo

sotto le macerie del terremoto era rimasto vivo soltanto il piccolo

Emanuele di tredici mesi, salvato dai corpi dei genitori tra i quali si

era addormentato. Data sepoltura a tutti quei poveretti, Mariano Pennisi

portò con sè il bambino e lo allevò come se fosse suo figlio. Solo

che invece di farne un puparo, cominciò a sognare di farne un

professionista. Ma fu un sogno di breve durata, perchè il piccolo

Emanuele aveva già preso il virus del teatro, ed invece di stare sui

banchi di scuola, preferiva sostare incantato davanti alla fucina dei

pupi.

Pur

avendo la testa di legno, confessava quando ritornava con il pensiero

agli inizi i pupi mi hanno sempre capito, e fin dai tempi in cui non

riuscivo quasi a camminare, hanno rappresentato il mio mondo ideale

" Non aveva ancora sedici anni che già assumeva la direzione

tecnica delle manovre, e quando nel 1936 Pennisi morì d´idropisia, lo

fece chiamare per chiedergli "Giurami che i miei pupi non moriranno

con me".

L´esordio

avvenne nel mese di dicembre con un brano tratto dalla Storia dei

Paladini di Francia di Giusto Lo Dico, e più precisamente con il

trentaseiesimo episodio del primo volume; dove appare Mambrino che ruba

la fidanzata a Rinaldo. Fu un grande successo, e da quella sera ogni

volta che i bambini di Acireale vedevano spuntare la figura massiccia e

bonaria di don Emanuele , correvano a farsi narrare le imprese di Carlo

Magno e dei suoi paladini. Anzi fu questo entusiasmo infantile a

convincerlo che valeva la pena di affrontare altri pubblici.

Così,

tre anni dopo, i Pupi di Acireale apparivano nei loro costumi sgargianti

e fastosi sul palcoscenico allestito nel grande Salone dedicato a Bianca

di Navarra in quel di Taormina. Stavolta il successo assunse i toni del

trionfo, ed allora Emanuele Macrì si convinse che l´unica strada per

salvarli, era di farli conoscere "nel continente". Prima però

nell´angusta officina ricavata in un angolo di teatro costruì altri

cinquanta pupi fra cui Alessandro Magno, il Guelfo di Negroponte e

Trabalzio e dopo essere arrivato al numero di 200, cominciò a

viaggiare. La prima tappa fu a Roma, dove al palazzo dell´Esposizione

incantò sia il pubblico che la critica, e poi uscì addirittura

d´Italia, toccando Salisburgo Bruxelles e tutte le principali città

della Germania. Sospinta dall´onda dell´entusiasmo, la sua fama,

varcò addirittura l´oceano. Prova ne sia che il figlio maggiore ha

potuto impiantare un teatro dei pupi a Stony Creeck, nel Connecticut,