|

Il nome. L'origine del toponimo è oscura. Secondo lo storico greco Plutarco, il nome deriverebbe dal greco "KATANE" ("grattugia"), in riferimento alle asperità del territorio lavico su cui sorge. Oppure dal protolatino "katina" (catino, bacinella), per la conformazione a conca delle colline intorno alla città. Secondo altre interpretazioni il nome deriverebbe dall'apposizione del prefisso greco "katà-" ("presso") ad "Aitnè", il nome greco dell'Etna (quindi "nei pressi di" o "appoggiata" all'Etna). Catania, prima di essere chiamata così definitivamente, ebbe comunque altri nomi: ETNA CATÀNA (o CÀTINA); BALAD-EL-FIL o MEDINA-EL-FIL (dall’arabo: Città dell’elefante). Altre supposizioni: KATNA (minuta, piccola); KATINON (recipiente, bacino); KATA-ANA (sconvolgimento causato da terremoti); KATÀ-AITNEN (in fondo, in basso, dell’Etna), o dalla voce araba QATANIYAH che si riferisce ad un prodotto agricolo cui era ricca la zona della Plaja. Teorie rispettabili ma la verità, probabilmente, non si saprà mai.

In termini geografici, la Sicilia aveva un aspetto molto diverso da oggi. L’abbassamento del livello del mare l’aveva collegata naturalmente alla penisola italiana, rendendo possibile il libero passaggio delle faune continentali. La Sicilia era collegata anche a Malta, formando un promontorio che si estendeva verso sud. L'isola appariva molto più grande, con un’estensione totale di circa 43.100 km², ben 17.000 km² in più rispetto a oggi.

Nonostante il clima rigido, la Sicilia era comunque un luogo

vivibile. La fauna offriva una grande varietà di prede: animali di

origine africana come elefanti e zebre, e grandi erbivori come il

cervo

europeo, il Bos primigenius (un bisonte estinto) e l'Equus

hydruntinus (un cavallo selvatico estinto). Anche i predatori erano

numerosi, tra cui leoni, ghepardi africani, lupi e orsi bruni

europei. Le antiche popolazioni siciliane vivevano grazie a una dieta che comprendeva anche molte erbe commestibili, come gli antenati di cicoria e lattuga. Le donne raggiungevano un’altezza di 1,65 m e gli uomini arrivavano a 1,70 m, notevolmente alti per l’epoca. L’aspettativa di vita superava i 30 anni, che era un record di longevità. Sono stati trovati scheletri di persone che vissero fino a oltre 43 anni, veri Matusalemme per il periodo. In questi scheletri, la dentatura è spesso quasi completa, segno di una dieta variegata e di una conoscenza avanzata dell’uso del fuoco per cucinare i cibi e renderli più facili da masticare e digerire. In sintesi, anche 22.000 anni fa, la Sicilia si dimostrava una terra generosa e accogliente per i suoi abitanti. Fonti: meteoaquilano.it; AMBIENTE E CLIMA DELLA SICILIA DURANTE GLI ULTIMI 20 MILA ANNI Alessandro Incarbona e altri -università di Palermo 2010. Il periodo preistorico. La Sicilia, prima dell'arrivo della colonizzazione ellenica, fu abitata da diverse popolazioni come Sicani, Elimi e Siculi: gli Antichi popoli di Sicilia. Queste furono le popolazioni preelleniche della Sicilia che i Greci trovarono quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C.. Controversa è invece la presenza nell'isola di una popolazione denominata Morgeti. « I Siculi passarono in Sicilia dall'Italia - dove vivevano - per evitare l'urto con gli Opici. Una tradizione verosimile dice che, aspettato il momento buono, passarono su zattere mentre il vento spirava da terra, ma questa non sarà forse stata proprio l'unica loro maniera di approdo. Esistono ancor oggi in Italia dei Siculi; anzi la regione fu così chiamata, "Italia", da Italo, uno dei Siculi che aveva questo nome. Giunti in Sicilia con numeroso esercito e vinti in battaglia i Sicani, li scacciarono verso la parte meridionale ed occidentale dell'Isola. E da essi il nome di Sicania si mutò in quello di Sicilia. Passato lo stretto, tennero e occuparono la parte migliore del paese, per circa trecento anni fino alla venuta degli Elleni in Sicilia; e ancor oggi occupano la regione centrale e settentrionale dell'isola. » (Tucidide)

La lettera A Lo stemma di Catania che sovrasta l'elefante (simbolo di saggezza) e che ha suscitato nei secoli tante polemiche discussioni deve intendersi come l'iniziale di Agatha, la santa patrona della città. Questa è l'interpretazione più autorevole, sostenuta in primo luogo, e con maggior forza di documentazione e di logica, dal prof. Matteo Gaudioso in una sua relazione presentata il 7 luglio 1927 all'amministrazione comunale e, da questa, inviata alla Consulta araldica unitamente a due relazioni della commissione per la riforma dello stemma. Altre due interpretazioni oltre a quella religiosa (Agatha) ne erano state date in precedenza: quella politica, secondo cui la A rappresenterebbe il monogramma di Aragona («la rappresentazione simbolica - scrive il Gaudioso - della Città che sì erige in difesa dei Re Aragonesi»); e quella classicheggiante, che nella A vuole il monogramma di Athena, dea della sapienza (Catania, città colta per lo Studium generale, ossia l'università, fondata nel 1334, e per il suo primato culturale nell'antíchítà classica, per cui Catania fu denominata « la sícula Atene »). Una quarta, di compromesso, tentava di conciliare due di queste tre interpretazioni: Agatha e Aragona insieme. Se ne può concludere, sempre secondo la tesi peraltro storicamente e razionalmente valida del prof. Gaudíoso, che « le tre diverse rappresentazioni dello stemma... rispondono singolarmente, e ciascuna per la propria epoca, a tre diverse correnti di pensiero: in origine S. Agata; successivamente la rappresentazione simbolica della città, cui si pervenne per una contaminazione della originaria rappresentazione presumibilmente fra il XV e il XVI secolo; e finalmente, a fine secolo XVI, Athena, per una contaminazione mentale, senza che le rappresentazioni araldiche del tempo (il simbolo della Città) potessero dar pretesto ad una interpretazione così ardita ». da “Enciclopedia di Catania” - Autori Vari - Diretta da Vittorio Consoli - Editore Tringale www.cataniaperte.com

La Sicilia dallo stato selvaggio ai primi abitatori del paleolitico superiore Alcuni storici, come Tucidide, Strabone, Teocrito, ed altri vissuti nel Cinquecento, come Tommaso Fazello, con affermazioni strabilianti che si ritennero valide sino all'inizio dell'Ottocento, avevano diffuso tra il popolo la credenza che la Sicilia fosse stata abitata, in tempi remotissimi, da uomini di proporzioni gigantesche, alti circa dieci metri. Il Fazello avvalorava la sua tesi riferendo che nel tempo ih cui visse erano stati rinvenuti in diverse grotte sparse in Sicilia denti e ossa di incredibile grandezza. Ma, agli inizi dell'Ottocento, gli studi sulla paleontologia sfatavano la leggenda dell'esistenza, in tempi antichissimi, di uomini giganti. Evidentemente l'errata convinzione, formatasi attraverso i secoli sull'esistenza di uomini giganti, aveva tratto origine dal mito omerico dei Ciclopi .

A convalidare

l'esistenza degli uomini giganti avevano contribuito gli

sporadici ritrovamenti nelle caverne oltre che di denti

e ossa fossili, anche di crani di elefanti nani, in cui

gli orifizi della cavità nasale erano stati scambiati

per l'orbita di un solo occhio in mezzo alla fronte. L'esistenza in Sicilia di un complesso faunistico di proporzioni gigantesche, come ippopotami, elefanti, leoni, iene, orsi bruni, lupi ed altri mammiferi, che non erano autoctoni o indigeni, era avvalorata dal passato geologico dell'Isola, quando questa, attraverso un istmo, era unita alla penisola italiana. Gli sconvolgimenti del mare Mediterraneo, causati da spettacolari fenomeni vulcanici ed orogenetici agli inizi del Quaternario , quando tutta l'Europa era sotto una spessa coltre di ghiaccio, consentirono il passaggio dal Nord verso il Sud dei complessi faunistici alla ricerca di un clima meno rigido e più idoneo alla loro sopravvivenza. Il complesso faunistico, che nell'Isola per evoluzione regressiva si era fatto nano, come l'elefante, e che non raggiunse mai la terra africana per mancanza di comunicazione, scompariva definitivamente durante l'ultima glaciazione, circa trentamila anni addietro. Ai resti fossili, che nel corso dei secoli erano stati scoperti in molte grotte della Sicilia, si aggiungevano quelli che nel 1970 venivano scoperti nella grotta di Spinagallo , ad opera di un gruppo di giovani archeologi. Si rinvenivano abbondanti scheletri di mammiferi sia nani che giganti. Il ritrovamento permetteva anche la costruzione di una famiglia di elefantini . Come le grotte fossero dei cimiteri dei complessi faunistici non è del tutto chiaro. Sembra che durante i rigidi inverni dell'epoca glaciale i branchi dovettero ripararsi dagli eccessi del clima nelle grotte, senza poterne uscire, per cui ne sarebbe derivata una generale moria per inedia. tratto da “Catania - Le origini di Catania - Dal Quaternario al terremoto del 1693” Giovanni Merode e Vincenzo Pavone - Edizioni Greco CT - 1993

Sicani e i Siculi: la loro provenienza Nel corso di cinque secoli, fino alla colonizzazione greca, la situazione dell'Isola si stabilizzava con i due principali gruppi etnici dei Siculi e dei Sicani, rispettivamente ad Oriente e ad Occidente dei fiumi Imera e Salso, che ne segnavano i confini. I Sicani, che sin dal 1880 a.C. occupavano la Sicilia, come ci riferiscono le notizie tramandateci da Tucidide, avrebbero costituito indubbiamente le loro sedi anche nella zona della Sicilia orientale. Però, come riferisce'lo storico Adolfo Holm , di nessun singolo punto di questa regione può dirsi che vi abitassero. Le notizie sulla loro provenienza sono alquanto incerte. Secondo gli storici Timeo e Diodoro, venivano considerati autoctoni. Per altri storici, come Filisto, Tucidide, sarebbero un popolo di pastori, di origine giordana, che, attraverso il Nord Africa, nell'anno 2.400 a.C. erano giunti in Iberia (Spagna). Dopo alcuni secoli, in cerca di nuove terre, superando i Pirenei e la costa mediterranea della Francia e dell'Italia, sarebbero giunti in Sicilia. Tale teoria sarebbe la più accettabile. Quella sull'autoctonia si potrebbe accogliere solo se si considera che la loro lunga permanenza nell'Isola, avrebbe fatto perdere ogni memoria di una loro trasmigrazione. Si impossessavano di tutta l'Isola che da loro prendeva il nome di Sicania . Il loro dominio sarebbe durato 766 anni, fino a quando, nel 1034, sarebbe giunto il popolo dei Siculi. Gli storici antichi sono concordi nel ritenere i Siculi oriundi della penisola italiana. Tucidide afferma che provenivano dal Lazio . Spinti dagli Opifici e dagli Enotri sarebbero giunti in Sicilia con numeroso esercito. Vinti in battaglia i Sicani, li avrebbero respinti verso la parte meridionale e occidentale, occupando la zona orientale trecento anni prima della colonizzazione ellenica. I Siculi avrebbero costituito nei dintorni di Catania degli insediamenti, come è stato accertato da molti archeologi che, sin dal 1700, avevano rintracciato le vestigia di abitazioni primitive in capanne circolari e in gallerie di formazione lavica. Dai ritrovamenti archeologici si intuisce chiaramente che i Siculi avevano costituito nei dintorni di Catania i loro primi insediamenti verso il 1.000 a.C. Essi, che preferivano stanziarsi su posti elevati, sui monti e sulle colline, dedicandosi alla coltura dei campi lungo il pendio , avrebbero denominato la località Katinon. Questa voce, che apparterrebbe all'antichissima lingua sicula, avrebbe il significato di "grattugia", per indicare la caratteristica della natura topografica della zona, irta i colline sciarose, a causa delle colate del Vulcano Etna . Non si esclude l'insediamento di gruppi di Fenici, probabilmente nella zona bassa, forse alla foce del fiume Amenano, sin dal secolo X a.C, che avrebbe avuto lo scopo di incrementare l'attività commerciale con i Siculi. Alla zona del loro insediamento avrebbero dato il nome di Katua, che significherebbe "piccola città". Rivolgendo uno sguardo particolare ai Siculi, attraverso le notizie tramandateci dagli storici antichi, si deduce che essi osservavano il culto dei morti. I cadaveri venivano seppelliti in grotte, non disturbati dai viventi, e ne ostruivano l'ingresso con grossi macigni, allo scopo di assicurare agli estinti l'eterno riposo. Praticavano religioni che, secondo i fenomeni naturali, venivano considerate manifestazioni di potenze sovrumane, incarnate in entità sotterranee. Il sole, la luna, erano considerati regolatori della fecondità dei campi; il fuoco, la pioggia, le fonti e gli alberi, si animavano, divenendo spiriti naturali, divinità.

tratto da “Catania - Le origini di Catania - Dal Quaternario al terremoto del 1693” Giovanni Merode e Vincenzo Pavone - Edizioni Greco CT - 1993

"Si presentavano a loro un'insenatura formata da sabbia dorata di facile approdo (La Plaja) ed una scogliera pescosa di basalto, intervallata da ciottolato (Armisi, Li Cuti, Porto Ulisse) con lo sfocio a mare di due limpidi fiumi (Lamenano ad ovest e Lognina ad est). Un clima riparato neil mesi freddi da una montagna (Etna) con fitti boschi utili per la cantieristica marinara. Ricca di vegetazione: dal pino alla betulla, alle erbe commestibili, a numerose piante da frutto."

CENNI SULLA COLONIZZAZIONE GRECA DELL'ITALIA MERIDIONALE

Dalle fonti storiografiche,

Catania fu fondata tra il

729 e il 728 a.C. da coloni greci provenienti dalla città Calcide,

nell'Eubea, guidate da Tucle e salpati da Naxos, nel quinto anno dopo la fondazione

di Siracusa. Scacciati con le armi i siculi, fondarono le città

di Lentini e Katane. I nuovi abitan

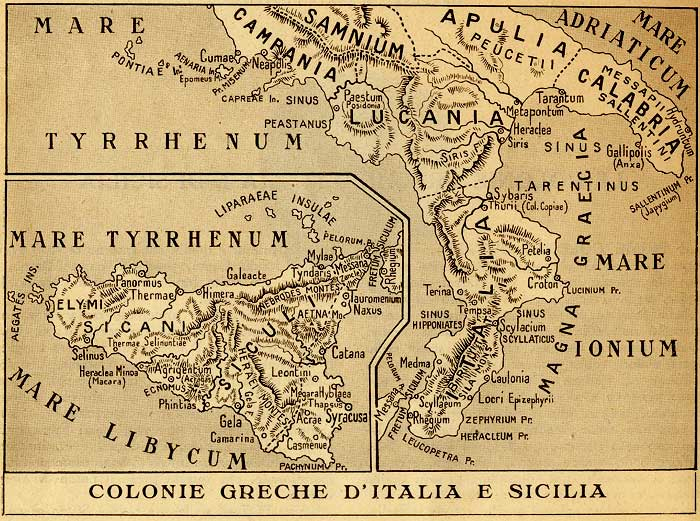

A partire dall'VIII sec. a.C. iniziò l'espansione greca verso oriente, nel Mar Nero, e verso occidente, nel Mar Mediterraneo. La colonizzazione greca nell'Italia meridionale interessò le regioni della Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. I Greci si allontanarono dalle loro città d'origine, seguendo le rotte già percorse dagli Achei e dai Cretesi e cominciarono a fondare nuove colonie, spinti non solo da motivi politici, economici, sociali e demografici, ma anche da spirito di avventura, stimolati soprattutto dai racconti omerici. Le spedizioni furono guidate da un ecista, capo dei Greci colonizzatori, il quale prima della partenza veniva mandato a interrogare l'oracolo di Delfo, per avere istruzioni su dove fondare la nuova colonia. Iniziarono gli Ioni che fondarono Reggio sulla sponda dello stretto e dall'altra parte Zancle, l'odierna Messina. Proseguirono gli Achei con la fondazione dì Sibari e Crotone, e poi i Locresi con Locri. I colonizzatori della Ionia, per agevolare gli scambi commerciali con gli Etruschi e i Campani si spostarono sul Tirreno e fondarono altre subcolonie (Poseidonia, Laos, Terina). I siti vennero fondati in vicinanza dei corsi d'acqua, in zone pianeggianti e fertili che si prestavano bene all'edificazione di porti. I coloni trovarono in Magna Grecia un clima secco e mite, simile a quelli della madrepatria, e una terra ricca di boschi e corsi d'acqua.

Una volta fondata la colonia era necessaria la

costruzione di una cinta muraria per la difesa della città dagli

attacchi nemici; seguiva l'assegnazione dei lotti di terra ai coloni - i

primi arrivati avevano la terre più fertili - ed infine l'edificazione

di grandiosi templi. L'area dell'acropoli, "la città alta" con le dimore degli dei ed i larghi spazi riservati alle cerimonie religiose e ai sacrifici, contrastava con la disposizione irregolare e caotica dei quartieri della "città bassa" che presentava: strade strette, case assiepate, e rari pozzi d'acqua. I nuovi coloni, una volta approdati con le loro navi, si trovarono di fronte al problema di dover instaurare dei rapporti con le popolazioni del posto: Ausoni, Enotri, Itali, Siculi, Coi Messapi, Iapigi, che vivevano di pastorizia e di agricoltura. Gli indigeni erano organizzati in tribù, che però non avevano niente a che vedere con la più avanzata organizzazione politica, sociale ed economica delle poleis greche. Si venne così a creare un urto violento tra gli abitanti dell'Italia meridionale ed i nuovi colonizzatori che volevano appropriarsi delle loro terre. Il termine "Magna Grecia" (definita "Megale Hellas" dal locrese Timeo nel VI sec. a.C.) fu coniato o dai Greci orientali che rimasero affascinati dalle bellezze e dalla ricchezza dei luoghi, o dagli stessi coloni (i Greci occidentali che si stabilirono nelle nuove città) che volevano in questo modo dichiarare l'indipendenza dalla madrepatria celebrando le loro terre. Le città magnogreche raggiunsero uno splendore più grande della stessa Grecia, e assunsero grande importanza per gli intellettuali elleni tra il V e il IV sec. a.C.: vi si recò in visita Platone e vi si stabilirono Pitagora, Erodoto e Senofane. Come le poleis greche godevano di una loro indipendenza e autonomia, e spesso erano in contrasto tra loro per motivi politici e di conquista, così la stessa situazione si rifletterà anche nell'organizzazione delle colonie della Magna Grecia e ciò causerà la distruzione di fiorenti città (come Sibari, Siris). Le lotte intestine e l'eterna rivalità le poleis, porteranno, infine, ad un indebolimento delle città magnogreche che diverranno facile preda dei conquistatori romani. http://www.magnagrecia.it/pagare/calabria/italiano/itinerar/storia/storia.htm

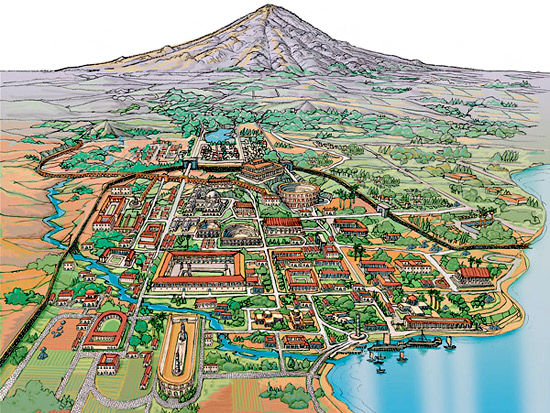

Katane L'abitato arcaico doveva occupare una collina ben difendibile, immediatamente a ovest del centro della città moderna, in coincidenza dell'antico rione Montevergine, di piazza Dante e dell'ex-convento dei Benedettini (scavi del 1978). Si sa pochissimo sul primo periodo della sua storia. Ad esempio l'origine catanese del celebre legislatore Caronda, che fu esiliato e si trasferì da Reggio. Vi avrebbero soggiornato numerosi e celebri uomini di cultura, come il filosofo Senofane da Colofone (tra i fondatori della scuola eleatica) e i poeti Ibico e Stesicoro, che vi morì (la sua tomba era indicata presso la principale porta a nord della città, che da lui prese il nome di porta Stesicorea). Anche sulla sommità della collina dell'acropoli - oggi occupata dalla piazza Dante e dal grandioso monastero benedettino di San Nicolò l'Arena - in una serie di campagne di scavo iniziatesi nel 1978, sono stati scoperti strutture e materiali greci di VII secolo, che messi in relazione con quelli di Castello Ursino, suggeriscono l'idea che l'insediamento di Catania, al pari di quello di altre colonie siciliane, avesse occupato fin dagli inizi un ampio spazio senza procedere però alla sua capillare urbanizzazione. E' da ricordare ancora che sempre nel corso delle stesse indagini sulla collina dell'acropoli sono state rinvenute significative tracce di frequentazione del sito nel periodo preistorico, relative in specie al neolitico ed all'età del rame. Per i secoli VII e VI le fonti letterarie sono avare di notizie su Katane (questo il nome della città in epoca greca): ci fanno comunque sapere che, nei decenni iniziali del VI secolo, vi fu attivo Caronda che le avrebbe dato un corpo di leggi scritte. L'indagine archeologica invece permette di seguire durante questo periodo la progressiva - e non pacifica - espansione della colonia calcidese nel suo retroterra; una stipe votiva di eccezionale interesse (rinvenuta in città nel 1959 nell'area di piazza S. Francesco, ancora inedita), attraverso i suoi materiali ceramici di VI secolo provenienti non solo dalle officine di Atene e Corinto, ma anche di Sparta, Chio e altri centri greci, lascia poi intravedere una Katane che risulta a pieno titolo inserita nel mondo ellenico.

LA SICILIA COME LA RACCONTO' AI GRECI IL GRANDE OMERO

'MBARE TUCLE (Mimmo Rapisarda)

Vi racconto la storiella di un marinaio greco. La Grecia fu la più importante civiltà della storia antica dell’uomo; già duemila anni prima di Cristo nelle sue Agorà i filosofi si chiedevano chi fossimo, se rotondo o piatto era quel mistero oltre l’orizzonte e cosa ci sarebbe stato appena defunti. Tutto ciò mentre gli antenati di Salvini saltavano di ramo in ramo, fregando le bacche agli scoiattoli per sopravvivere. Ma, seppur potente, il territorio ellenico era di natura prevalentemente montuoso, arido, e non poteva garantire ai suoi abitanti, sempre più numerosi, una produzione agricola sufficiente al fabbisogno della popolazione. Questo problema sfociò in un diffuso malcontento sociale, già ampliato fra i ceti inferiori perchè costretti a subire la prepotenza degli aristocratici e soprattutto per i contrasti fra le “poleis” greche. E siccome ogni mondo è Paese, la residenza greca fu assicurata solo ai soliti pochi eletti, costringendo la classe meno abbiente a cercare altrove migliori condizioni di vita. Fantozzi esisteva anche allora! Così, col permesso di Atene a partire con le proprie navi, carichi da spirito di avventura e stimolati da quanto appreso nelle favole omeriche, questi esuli emigrarono altrove colonizzando terre mai viste ma conservando gli usi, i costumi e la religione della Madre Patria.

Ecco chi erano. - di etnia dorica Corinzi, Megaresi, Cretesi, Rodesi, che fondarono Megara, Siracusa, Gela, Agrigento, Eraclea, Selinute; - di etnia jonica i Calcidesi della penisola Eubea e dell’Isola di Nasso che, addentrandosi fino in Campania, fondarono la prima colonia greca italiana dal nome Cuma e dopo Naxos a Taormina, Reggio, Messina, Catania, Lentini, Milazzo; - proseguirono gli Achei con Sibari, Locri, Crotone e Metaponto; - e infine i dorici greci di Sparta, che fondarono Taranto, la più importante città della cosiddetta Magna Grecia il cui territorio si estendeva fino a Paestum, tanto da far preoccupare la terra d’origine. Il capo della spedizione era generalmente un nobile mandato ad interrogare l'oracolo per avere istruzioni su dove fondare la nuova colonia. L’Ecista (fondatore) non si limitava a guidare i coloni ma provvedeva anche alla costruzione della nuova città, all’assegnazione dei lotti di terra da coltivare e alla pianificazione urbanistica della stessa colonia. Niente a che vedere con Corso Martiri della Libertà a Catania. Se sapesse!

Il viaggio nella Sicilia orientale fu guidato dall'ecista Tucle da Calcide che, appena approdato in Sicilia, dovette fare i conti con i Siculi che si opposero per difendere le loro terre. Intorno al 734 a.C. fondò Zancle (Messina) e poi Naxos, l’approdo migliore. Viste le bellezze naturali, il promontorio e l’isola Bella ancora incontaminata, quel luogo straordinario volle chiamarlo Naxos in onore a Nasso, l'isola greca calcidese dove lui nacque e dove fu organizzata la spedizione.

In memoria di quel che accadde

tanti secoli fa, nel comune siciliano è stata eretta una statua

bronzea dedicata a Nike e rivolta verso quel mare che spinse sulle

sue spiagge le navi dei coloni greci. La statua si trova a Giardini

in Via Calcide Eubea (vi ricorda qualcosa?). Una seconda copia è

situata, invece, nell’attuale Calcide (Khalkis) per ricordare la

linea virtuale che unisce le due Naxos nonché il gemellaggio tra

Giardini Naxos e Calcide Eubea, celebrato nel 1965. Così questo Tucle, un giorno d’estate salì su quella collina dove successivamente fu costruito un teatro ad opera del rivale dorico Gerone, tiranno di Siracusa, e il suo sguardo lungimirante si allungò su qualcosa di affascinante che fumava al tramonto. Era Aitna, qualcosa che in vita loro i Greci non avevano mai visto. Così, spinto dalla curiosità e dalla sete di conquista, dopo sei anni guidò una spedizione più a sud e scoprì che adagiata sul mare e ai piedi di quel monte esisteva una terra meravigliosa ricca di laghi, fiumi, foreste, spiagge e fertili terreni. Bellissima, ma come chiamarla? Visto il territorio lavico su cui sorgeva la chiamò Katane (grattugia), anche se le interpretazioni riguardo il nome sono tantissime: da "katà-Aitnè" (dal greco "presso” e “Aitna”) fino alle nomenclature degli Arabi. Nel 728 avanti Cristo fu così fondata Katane, e poi Leontini soprattutto per tenere a bada i Siracusani, ma i nuovi abitanti (irriconoscenti “sdisangati e malusangu” già dall’antichità) fecero fuori Tucle sostituendolo con Evarco. Catania cominciò così la sua storia, con tutto quel che avvenne fino ai nostri giorni. Dichiarando l'indipendenza della Magna Grecia, tutte queste colonie raggiunsero splendori più grandi della stessa Madre Patria ma le lotte interne e l'eterna rivalità fra dorici e jonici, soprattutto in Sicilia, porteranno a un indebolimento della Grecia siciliana che diverrà facile preda dell’Impero Romano nel 263 a.C. Poi arrivarono i Bizantini nel 555, gli Arabi nel 900, i Normanni nel 1071, gli Svevi nel 1194, gli Angioini nel 1266, gli Aragonesi nel 1282 e conseguentemente gli Spagnoli nel 1516, i Borboni nel 1734, i Sabaudi nel 1860 e, dal 1947, quelli che ancora scaldano le poltrone a Sala d’Ercole. Ma questa è un'altra storiella. Purtroppo, a parte il teatro greco-romano, le testimonianze della colonizzazione greca a Catania sono pochissime rispetto a quella romana visibile ancora oggi in parecchi quartieri della città. Anche Goethe, incantato da quel monte fumante visto da Taormina, racconta nel 1787: ” …….. davanti a noi l’intero, lungo massiccio montuoso dell’Etna; a sinistra la sponda del mare fino a Catania, anzi a Siracusa; e il quadro amplissimo è chiuso dal colossale vulcano fumante, che nella dolcezza del cielo appare più lontano e più mansueto, e non incute terrore”. Questa è la storia di quel marinaio ellenico, impavido quanto Ulisse re di Itaca. Ma se l’Odisseo era solo una leggenda raccontata da Omero, 'mbare Tucle è esistito davvero. Tutto ciò che ho scritto è un piccolo messaggio ai miei concittadini: quando vi trovate al lungomare di Giardini, in attesa davanti alla pizzeria o in procinto di affittare lettino ed ombrellone, anziché guardare souvenir made in China sulle bancarelle fate qualche passo più avanti fino ad arrivare in una piazzetta dove è collocata una grande scultura in bronzo simboleggiante il coraggio, la perizia e la tenacia dei naviganti e che i residenti del luogo chiamano “L’uomo e il mare”. Se guardate bene, sulla statua c’è una targa su cui è scritto “Tucle, fondatore di Naxos”, a ricordo di quel previdente condottiero che noi catanesi dobbiamo ringraziare e che per tale motivo, essendo lo scrivente di queste righe nato nella terra del "peccuru", gli viene conferito d'autorità quello di "Tucle u spettu”. Pertanto, adesso che lo sapete, quando gli passate davanti rendetegli omaggio e toglietevi il cappello, perché vi troverete di fronte a colui che fondò Catania, la nostra città.

Il sesto giorno Dio compì la sua opera. Lieto di averla creata tanto bella, prese la terra tra le mani e la baciò. Là dove pose le sue labbra… è la Sicilia. (Renzino Barbera)

Nella splendida foto di Antonio Treccarichi, https://www.facebook.com/antonino.treccarichi https://www.instagram.com/antonio_treccarichi_ph/ la baia di Naxos e, sullo sfondo, l’Etna. Ecco quel che vide Tucle.

Del periodo greco non rimangono molte tracce, a causa di vari fattori sia naturali (terremoti che hanno rovinato la città, colate laviche) che antropici, come le ricostruzioni che spesso hanno ricoperto le precedenti architetture. Inoltre, non sono mai state eseguite grandi campagne di scavi e studi archeologici se non in casi sporadici della sua storia recente. Miglior fortuna hanno avuto i monumenti di epoca romana che hanno resistito fino ad oggi testimoniando l'importanza della città in antico, inoltre numerosissimi reperti provengono dagli scavi occasionali della città (la gran parte di questi – tra cui mosaici, statue e persino il frammento di una colonna istoriata – sono esposti al Museo civico). avevano imparato a conoscere la Sicilia attraverso l'immagine mitica che ne avevano riportato i primi navigatori audaci che dalla fine dell'VIII secolo a. C. vi si erano spinti. La loro opinione, quindi, era più favolistica che reale , ma proprio per questo l'isola costituiva agli occhi di quelle popolazioni una sorta di " eden " che stimolava lo spirito ulisside loro congeniale. La venuta dei Greci in Sicilia fu la conseguenza di una crisi s creata dalla degenerazione della situazione politica, i cui motivi possono essere schematizzati in quattro fattori essenziali, alla radice dei quali sta una potente spinta migratoria che premeva dall'Asia. Il primo è un motivo di ordine economico. La Grecia è una regione prevalentemente montuosa e povera di pianure coltivabili. Era conseguente per le popolazioni che vi abitavano e che crescevano rapidamente di numero la fame di terre fertili, da cui cavare il sostentamento per vivere: un'isola splendida, dove Proserpina andava a raccogliere tra tanto grano i fiori, era una meta desiderabile.

Il secondo è un motivo di ordine politico. Le monarchie, con il facile lavoro presso le corti e a capo di aziende e di poderi regali, avevano formato uomini abituati al benessere e alla libertà. La loro caduta lasciò una fascia di gente priva di lavoro e difficilmente docile ad un ridimensionamento sociale. Tentare una vicenda espansionistica ed assumere la guida di gruppi di emigranti era congeniale a gente abituata al comando.

Il terzo è un motivo di

ordine sociale. I vari gruppi aristocratici che successero

alle monarchie cozzavano nelle inevitabili rivalità e le

fazioni perdenti avevano vita difficile nella "polis", così

cercavano nell'emigrazione la fortuna loro negata in patria

e la libertà perduta. L'ultimo motivo, infine, che è di ordine psicologico, non si deve trascurare ed era costituito dalle condizioni umilianti a cui erano costrette le popolazioni delle città minori, vittime del gioco espansionistico. La ricerca di una libertà perduta, di un mondo ove poter realizzare i sogni di autonomia e stabilire istituzioni più libere fece da elemento unificatore e legò le molte famiglie greche coinvolte nelle vicende e nelle esigenze denunziate. Bastava trovare un capo per un sufficiente nucleo di scontenti e l'avventura cominciava. Migrarono a piccoli gruppi che andavano ingrossandosi man mano che si avvicinavano alla meta: erano calcidesi, dorici, ionici, attorno ai quali si aggregavano altri gruppi minori portanti tutti i propri usi, costumi, miti, lingua, forme artistiche e letterarie. Tutto questo spiega la molteplicità delle forme sociali, artistiche ed in genere espressive delle singolecittà che possono, quindi, dirsi calcidesi, doriche o ioniche solo perché quel tale elemento vi predomina, ma non perché ne sia l'unico. Col tempo, comunque, i Greci, dopo i primi scontri e le prime occupazioni, coesistettero con gli indigeni, convivendo e collaborando pacificamente con loro, fino ad una fusione e ad una assimilazione tali da eterminare una nuova civiltà, detta siceliota, con caratteristiche sue proprie, se pur modellata sul quadro di quella greca. Se la civiltà siceliota raggiunse l'unità di cultura, non raggiunse, tuttavia, quella di popolo. da “Catania dalle origini alla dominazione normanna” - Tino Giuffrida Libreria Editrice C. Bonaccorso www.cataniaperte.com

I Fenici in Sicilia (212-241 a.C.) La dominazione fenicia in Sicilia iniziò prima dell'VIII secolo a.C., con la creazione di alcune colonie nella zona occidentale dell'isola, e finì il 241 a.C., con la vittoria dei Romani nella prima Guerra Punica. Il periodo in cui l'isola è stata governata da Cartagine è definito "punico". I Fenici erano un popolo semita, che dall'odierno Libano stabilì un gran numero di colonie in tutto il mar Mediterraneo. La loro importanza fu offuscata da una delle colonie, Cartagine, fondata nell'814 a.C. nel nord dell'odierna Tunisia. Inizialmente, gli insediamenti, che erano di tipo commerciale(empori), erano diffusi su tutta la costa, ma con l'arrivo dei Greci si dovettero ritirare nella zona occidentale, dove fondarono vere e proprie città residenziali. Nel 734 a.C. i Fenici avevano fondato Mabbonath l'odierna Palermo, già abitata dai Sicani. Dello stesso periodo è la fondazione di Mtw cioè Mozia, che si ingrandì molto ospitando i Fenici espulsi dai Greci. Kfra (Solunto) fu il terzo polo delle colonie fenice in Sicilia, fondato intorno al 700 a.C. Le tre città rivestirono un ruolo di primaria importanza nei commerci con le zone circostanti e validi porti amici per le navi degli alleati Elimi.

La dominazione romana in Sicilia iniziò il 10 marzo 241 a.C. con la vittoria di Torquato Attico e Catulo sulle truppe cartaginesi di Annone nella battaglia delle isole Egadi. Catania fu conquistata nel 263 a.C.. La dominazione romana si concluse nel 440 d.C., con la spedizione del vandalo Genserico che conquistò l'isola.

Nel 263 a.C.,

all’inizio della prima guerra punica, Catania

(lat. Catĭna o Catăna)

venne conquistata dai Romani,

sotto il comando del console Massimo Valerio Messalla. Del bottino

faceva parte un orologio solare che fu collocato nel Comitium a Roma. Da

allora la città fece parte di quelle soggette al pagamento di un'imposta

a Roma (civitas decumana)È Intorno al 135 a.C., nel corso della prima guerra servile, fu conquistata dagli schiavi ribelli. Un’altra rivolta capeggiata dal gladiatore Seleuro nel 35 a.C., fu domata probabilmente dopo la morte del condottiero. Nel 122 a.C., a seguito dell’attività vulcanica dell’Etna, fu fortemente danneggiata dalle ceneri vulcaniche stesse piovute sui tetti della città che crollarono sotto il peso. Il territorio di Catina, dopo essere stato nuovamente interessato dalle attività eruttive del 50, del 44, del 36 e infine dalla disastrosa colata lavica del 32 a.C., che rovinò campagne e città etnee, nonché dai fatti della disastrosa guerra che aveva visto la Sicilia terreno di scontro fra Ottaviano e Sesto Pompeo, si avviò sulla lunga e faticosa strada della ripresa socio-economica già in epoca augustea. Tutta la Sicilia alla fine della guerra viene descritta come gravemente danneggiata, impoverita e spopolata in diverse zone. Nel libro VI di Strabone in particolare si accenna alle rovine subite dalle città di Syrakusæ, Katane e Kentoripa. ___________ L'attività principale dell'isola, quella agricola, era parecchio dissestata; molte terre erano abbandonate, perchè mancava la manodopera. Augusto affidò una grande estensione del territorio ad Agrippa, suo valoroso generale, e tenne per sè un'altra zona non meno estesa. Una terza zona venne divisa in piccoli appezzamenti, che furono distribuiti ai veterani in congedo dell'esercito di Augusto. Quest'ultimo accorgimento era diretto a far sì che, mescolandosi inevitabilmente i veterani con la popolazione locale, nascesse il senso di coesione e quindi la fedeltà a Roma. La struttura amministrativa fu rinnovata. Esistevano tre gruppi di città: le "colonie"(Taormina, Catania, Siracusa, Tindari, Terme e Palermo), dove affluirono molti veterani romani; i "municipia", che si differenziavano dalle prime sotto il profilo onorifico, che era di minore importanza; le città assoggettate a Roma, che continuavano ad avere autonomia negli affari interni. Fu modificato il sistema tributario: alla decima, pagata in natura, fu sostituito lo "stipendium", un'imposta sulla terra pagata in denaro, probabilmente perchè il grano siciliano non era più indispensabile a Roma, che aveva nuove fonti di approvvigionamento nell'Egitto e nel Nord Africa. Sotto l'impero la Sicilia fu integrata in modo completo nella nuova organizzazione e nel 212 le fu estesa la "Constitutio Antoniana" dell'imperatore Caracalla, che concedeva la cittadinanza romana a tutti i cittadini liberi dell'impero. In Sicilia regnò la pace, se si esclude una esplosione di banditismo nel 260. La struttura economico-sociale sotto l'impero presenta interessanti caratteristiche. Nonostante in Sicilia le classi medio-alte godessero di una certa prosperità, documentata dalle opere pubbliche, non c'è traccia di siciliani che abbiano fatto carriera in politica, come avveniva, invece, in altre province romane.

L'attività alla base della ricchezza della Sicilia era l'agricoltura, che forniva i prodotti per il commercio. Gli scambi avvenivano con l'Africa, la Gallia, la Spagna. La prosperità dell'agricoltura rimase immutata nei secoli e, quando nel III sec. l'Italia attraversò una crisi di questo settore, essa non interessò certamente la Sicilia. Gli schiavi impegnati nell'agricoltura erano numerosi, ma furono sempre più spesso sostituiti dagli affittuari. Alcuni di essi, che prendevano in affitto grandi estensioni di terreno, usavano dividerle in piccoli appezzamenti e subaffittarle.

Alla notevole ricchezza di alcune

famiglie, documentata dalla villa del Casale presso Piazza Armerina,

faceva riscontro la povertà della massa, che peraltro produceva

ricchezza con il suo lavoro. Le città più importanti e popolate erano Catania, Siracusa, Messina, Agrigento. http://www.ilcasalediemma.it/sicilia-Il+periodo+imperiale-230.asp

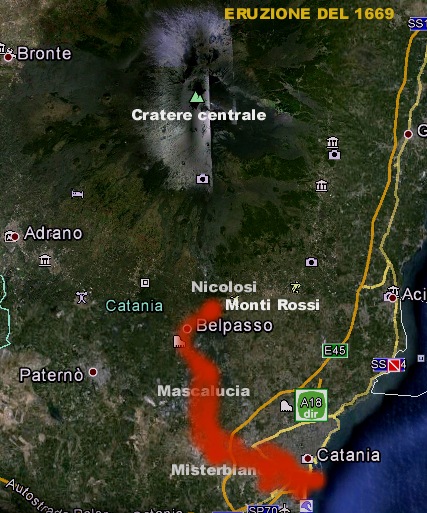

Il Teatro Romano (del II secolo), l'Odeon (III secolo), l'Anfiteatro (II secolo), le Terme dell'Indirizzo, le Terme della Rotonda, le Terme Achilliane, varie altre strutture termali (in piazza Sant'Antonio, piazza Itria, piazza Dante dove è stata trovata la strada basolata oggi allo scoperto) i resti di un acquedotto presso via Grassi e alcuni edifici funerari, il foro sono i maggiori resti attualmente visibili della Catania romana. Molti di questi monumenti fanno parte dal 2008 del Parco archeologico greco-romano di Catania, istituito dalla Regione Siciliana e alcuni di essi come il Teatro romano, le Terme della Rotonda e altri monumenti minori sono stati restaurati e resi visitabili. Anche i resti dell'anfiteatro sono visibili dal 1907 (anno in cui sono stati riportati alla luce) dall'ingresso di piazza Stesicoro e dal cortiletto di via Anfiteatro. Probabilmente anche "'u liotru", il simbolo della città situato attualmente al centro di piazza Duomo, è stato scolpito in epoca romana se non prima. È un manufatto in pietra lavica porosa, che raffigura un elefante. Il nome deriva probabilmente dalla storpiatura del nome di Eliodoro, negromante semi-leggendario e grande avversario di Leone il Taumaturgo. L'elefante è sormontato da un obelisco egittizzante di cronologia incerta con figure probabilmente legate al culto isideo. Del periodo Tardo Antico rimangono i resti delle necropoli a nord e ad est del centro storico (tra i quali i mausolei di viale Regina Margherita e via Ipogeo), come pure numerosi frammenti, lapidi (tra cui quella di Julia Florentina esposta al Louvre), o il cippo esposto al Castello Ursino. Sono invece di epoca paleocristiana le cripte di Sant'Euplio, di Santa Maria La Grotta, della cappella nell'Ospedale Garibaldi, nonché gli ambienti del cosiddetto Sacro Carcere. A Catania esisteva anche una naumachia, poi travolta dall'eruzione del 1669, certamente alimentata dall'acquedotto. L'acquedotto era lungo 23 chilometri e dentro Catania, a partire da un sontuoso ninfeo (il cui pavimento marmoreo fa ancora bella mostra in una sala di Palazzo Biscari), si diramava in un articolato sistema di adduzione che passava sotto i lastrici stradali (un canale è ancora esistente in via Crociferi), alimentando, oltre agli edifici ricordati, anche numerose fontane. Dell'acquedotto sopravvivono numerosi tratti, sparsi fra Catania e Santa Maria di Licodia. Quella raffigurata dovrebbe essere la porzione di contrada Porrazzo nel territorio di Paternò.

La Catania Romana: Stato giuridico, Guerre civili, Cesare, Ottaviano e i due Pompei. di Davide Valenti Prima che il console Levino stabilisse il nuovo ordinamento giuridico, amministrativo e fiscale dell'Isola , si provvide a sottoporre i territori frattanto acquisiti a Roma alla “Lex hieronica" che prevedeva, fra l'altro, un sistema tributario fondato sulla riscossione delle decime agricole. Il nuovo regime aggiunse una serie di acquisti forzosi a prezzi fissati d'autorità, un dazio del cinque per cento sulle operazioni portuali (la Lex censoria portus Siciliae), ferree restrizioni alle esportazioni che non riguardavano il territorio italiano, ed alcune gabelle destinate a mantenere flotte a difesa e presidio delle città portuali. Data l'importanza di approvvigionamenti copiosi e puntuali per Roma, si può facilmente immaginare quanto dovette rivelarsi esoso il fisco per una comunità come quella catanese che godeva dell'entroterra più , fertile della Sicilia e di un porto ampio e funzionale. L'ordinamento prevedeva la ripartizione delle 68 comunità siciliane in quattro tipologie amministrative: le foederatae, le libere atque immunes, le decumane, sottoposte cioè a decima al cui novero apparteneva Catania, e quelle costituenti, come ager publicus, proprietà della città di Roma. La riscossione delle decime, a Catania come altrove, veniva data in appalto con un sistema simile a quello in vigore sotto Gerone Il, tramite un’asta tenuta localmente ogni anno. I potenziali appaltatori potevano giovarsi di una lista di soggetti tassabili composta di proprietari terrieri e di lavoratori ed usufruttuari. All'inizio si fece in modo che i maggiori "pubblicani" fossero cospicui uomini d’affari siciliani, poi gradualmente la riscossione passò alle grandi compagnie romane. La classica città decumana rifletteva in sostanza l'ordinamento vigente a Roma: Catania ebbe così un Senato, un proágoro , con funzioni di sommo magistrato, dei questori, cui spettava la riscossione delle tasse comunali, dei magistrati edilí e dei censorí incaricati di tassare la città per le necessità interne della stessa. A capo della Provincia di Sicilia stava un governatore che, per molti versi, assumeva i connotati di un plenipotenziario ed aveva di norma un mandato annuale.

La città di Catania fu eccezionalmente ricca di acque,sin dalla sua fondazione. I Romani,in aggiunta,ne misero di propria costruendo un Acquedotto che dire stupefacente è poco.

Nel I secolo dc questo Acquedotto

portava da Santa Maria di Licodia,cioè da ben 28 chilometri da

Catania,un volume d'acqua pari a 30.000 metri cubi al giorno. Senza alcuna azienda municipalizzata ! Questa bella stampa che ho postato è della fine del '700 e ritrae proprio l'Acquedotto Romano. L'acquedotto Biscari sorge ad Adrano ed è chiamato dagli adraniti "il Ponte Biscari". Costruito a circa 1 km dalle campagne del Mendolito, convoglia in un condotto chiuso le acque delle sorgenti delle "Favare", presso “Santa Domenica” e, attraverso la contrada “ della Carrubba” e di altre terre, le incanala verso il feudo di contrada “ Ragona” o “Aragona”. Notizie tratte dal “Dizionario topografico della Sicilia” (Amico, 1865), citano come la contrada Aragona era "Casale un tempo esistente nel territorio detto oggi volgarmente di Ragona, tra Centorbi ed Adernò, con una torre. Appartenevasi nel 1408 a Giovanni Eschisano, come si rileva dal censo di Re Martino; a Perollo di Modica nel 1479, che il vendette ad Artale Mincio, donde pervenne a Giovanni Paternò, ed oggi per dritto dei padri suoi ad Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari." In esso "Ci ha una sorgiva di acqua puzzolente nerastra e zolfurea." Ancora oggi sono visibili i fabbricati ed i ruderi della masseria ubicata nel mezzo della Piana d’Aragona, adiacente alla strada. L’acquedotto attraversa il fiume Simeto nel “Passo della Carruba”, in contrada “Cimino”, nel territorio tra i comuni di Adrano e Centuripe.Nella foto di repertorio i resti dell'Acquedotto Biscari.

I RUDI ROMANI SCENDONO IN SICILIA E NE FANNO IL LORO GRANAIO I Mamertini, mercenari campani, furono al servizio di Agatocle di Siracusa fino al 289 a.C. quando, alla sua morte conquistarono Messina. I Mamertini chiesero aiuto a Roma contro nel 264 a.C. Ebbe cosi inizio la prima guerra punica. La conquista romana non fu indolore: nel 261 la splendida Agrigento, dopo un sanguinoso assedio, fu espugnata ed i suoi abitanti trucidati o venduti come schiavi.

Ai veterani romani come premio

vennero assegnati vasti possedimenti, dando cosi origine a quella

piaga siciliana dei latifondi, che dovevano scomparire solo negli

anni Cinquanta del secolo scorso, sotto la pressione dei movimenti

contadini. I Romani si stabilirono in una Sicilia dalle antiche

tradizioni culinarie e in quasi otto secoli di dominazione hanno

lasciato anche qualche traccia. Roma raggiunse nel II secolo d.C. intorno a due milioni di abitanti. Una simile popolazione poneva enormi problemi per l'approvvigionamento di cibo e di acqua. Divenuta potenza globale, importava grandi quantità di derrate alimentari dalle sue province divenendo l'insaziabile "ventre del mondo". I cuochi siciliani, fra tutti Trimalchio da Siracusa, erano ricercati nella Roma imperiale. I cuochi servivano l'aristocrazia e l'alta borghesia. La plebe, quando poteva mangiava puls di farro, un fossile vivente che ha dato il nome alla farina e oggi ritornato di moda, legumi, verdure. pane nero e qualche volta carne conservata sotto sale. Il lievito, u criscenti che faceva crescere il pane lievitandolo, fino a pochi decenni fa in Sicilia veniva preparato e conservato con lo stesso procedimento che è riportato da Plinio nella “Naturalis Historia”. Sembra che la lievitazione sia opera degli Ebrei, anche se nelle festività consumavano pane azimo. Nell'Esodo (12, 39) si legge: “Essi fecero cuocere sotto forma di focacce azime la pasta che avevano portato dall'Egitto e non avevano potuto indugiare, né avevano fatto provviste. Gli Egizi producevano un pane bianco lievitato, l'hori, che veniva consumato dai nobili. Per millenni nel Mediterraneo il pane lievitato rimarrà appannaggio delle classi dominanti. Il popolo mangiava focacce azime fatte con un miscuglio di farina di grano, spelta, crusca, legumi, cereali e verdure che sono rimasti in Sicilia tra le poche possibilità alimentari fino alla prima metà del secolo scorso. I nostri sformati affondano le radici. nelle torte salate di formaggio e di verdure che una costante nei banchetti romani. La 'mpanata con tutte le sue varianti siciliane (scacciata, scaccia, fuazza, pastizzo, u pistuni missinisi, la comisana mitilugghia, il siracusano scacciuni, l'in figghiulata di Rosolini) trova le radici nella pasta di pane farcita con formaggio e cotta al forno. La farcia nella 'mpanata dipende spesso dalla disponibilità degli ingredienti e dalla fantasia della massaia. “U chinu da 'mpanata” che Pirandello usa come metafora nel Berretto a sonagli, è sempre una sorpresa. Le 'mpanate siciliane, dove i sapori e i profumi sono nascosti in una dorata crosta di pane, sprigionano tutta la loro fragranza quando si affonda il coltello. ______________________

Stralci provenienti da SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA di Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 – esclusiva concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it - © tutti i diritti riservati

De facto poteva considerarsi inamovibile. Buona parte dei territori appartenuti a nemici dichiarati di Roma venne invece confiscata ed annessa all' ager publicus a partire dal 210 per esser poi offerta in dono a quanti si fossero segnalati, specie nell'ordine equestre, per meriti speciali. Costoro si organizzarono presto in una corporazione, il conventus, ed esercitarono di fatto un'influenza costante sui funzionari romani. Gran parte del territorio di Leontini divenne presto ager publícus , o in forma di semplice donazione o - e ciò dovette avvenire assai di frequente, tenuto conto dellafertilità della Piana - in affitto, in grossi appezzamenti, per una somma nominale stipulata. L'entroterra di Catania che veniva regolarmente sottoposto a decima dovette corrispondere a Roma ingenti forniture frumentarie, i boschi etnei continuarono ad offrire legname pregiato mentre la pesca nei ricchi fondali ionici , a quanto risulta, arricchiva di crostacei le luculliane mense romane. E se si tiene in considerazione la larghezza con cui si fece fronte all'edilizia urbana sin dalla fine del terzo secolo, che per la monumentalità delle fabbriche pareva sollevare insospettabili ambizioni, ci si farà un'idea del tenore di vita deicatanesi, che dovettero finanziare in gran parte quelle opere pubbliche. Al Teatro greco e all'Odeon (monumento coperto destinato alle rappresentazioni musicali, unico esemplare nella grecità o ccidentale) le cui vestigia furono rinvenute dai nuovi dominatori che si accinsero presto a mutarne radicalmente l’aspetto ricostruendone intere parti, vanno aggiunti il Foro, risalente all'età repubblicana e di cui restano pochi ruderi nel'odierno Corti le San Pantaleone l'Anfiteatro, il Circo Massimo e la colossale Naumachía, tutte della tarda età imperiale. Quanto all'Acquedotto e al Ginnasio possiamo datarli rispettivamente alla prima età imperiale sebbene molti lavori venissero effettuati sino al III secolo d. C. e al consolato di Marcello il quale, trovata la fabbrica di quello greco nei pressi dell'odierno Castello Ursino, la fece subito restaurare destinandola, oltre che ai consueti esercizi ginnici, all'istruzione pubblica, e ciò realizzò giovandosi del bottino di guerra rimediato a seguito della presa di Siracusa, quasi ad indennizzo della città etnea per meriti di cui la storia tace. Intanto le nuove intraprese militari che videro l'estendersi del dominio romano dall'area greca sino all'Asia minore, comportarono l'innescarsi delle consuete economie di guerra, non ultima la compravendita delle genti gettate in schiavitù, che confluirono copiosamente verso i domini pacificati dalla lex romana. La Piana di Lentini e gran parte della Sicilia centro-occidentale furono interessate da un inspessimento della popolazione servile, di norma di lingua e costumi greci, in cui non erano rari uomini di buoni natali e di spessore culturale. Quali che siano stati i moventi primi della guerra servile esplosa nel la seconda metà del II secolo ad Enna (139?) col linciaggio del possidente Damòfilo, e secondata nella regione di Akragas dalle imprese dell'ex pastore Cleone, i dintorni di Catania pare vennero risparmiati e non si segnalarono disordini di sorta. La storia si limita a riferire che i rivoltosi di Enna, fatta giustizia sommaria del detto Damòfilo e della consorte Megàllide, vollero risparmiare la di loro figlia conducendola dai parenti a Catania ove, come si evince con disinvoltura, si riteneva altamente improbabile l’incrudelirsi dell'odio di classe, malgrado anche la città etnea venisse in mano agli schiavi, come Tauromenio ed Enna, pur senza gli spargimenti di sangue che si erano segnalati altrove. Solo nel 132 il console Rupilio soffocò i tumulti facendo intervenire un esercito regolare. La seconda guerra servile (104 99 ca.), conclusasi a un dipresso col medesimo bagno di sangue della prima, non riguardò la Sicilia orientale se non per il particolare crisma religioso che i rivoltosi di Salvio vollero conferirsi: quello dei Gemelli Pàlici, protettori dei servi fuggiaschi e tutori dei giuramenti, il cui santuario sorgeva ancora, come s'è detto, presso il lago Nàftia , non lungi dall'odierna Palagonia. Fra le due guerre servili va però collocata la devastante eruzione dell'Etna (122) che infierì sul territorio catanese quanto bastasse a che si esonerasse la città dal pagamento della decima per dieci anni. E siamo così giunti ad uno degli episodi più tristemente noti ed esemplari del dominio romano in Sicilia, complice Cicerone: il triennale governatorato di Verre.

Dopo la guerra contro Sesto Pompeo, Augusto vi dedusse una colonia. Plinio il Vecchio annovera la città che i romani chiamano Catina fra quelle che Augusto dal 21 a.C. elevò al rango di colonie romane assieme a Syracusæ e Thermæ (Sciacca). Solo nelle città che avevano ricevuto il nuovo status di colonia furono insediati gruppi di veterani dell’esercito romano. La nuova situazione demografica certamente contribuì a cambiare quello che era stato, fino ad allora, lo stile di vita municipale a favore della nuova "classe media". Nonostante questi continui disastri, che costituiscono una delle costanti della sua storia, Catania conservò una notevole importanza e ricchezza nel corso della tarda repubblica e dell'impero: Cicerone la definisce «ricchissima», e tale dovette restare anche nel corso del tardo impero e nel periodo bizantino, come si deduce dalle fonti letterarie e dai numerosi monumenti contemporanei, che ne fanno un caso quasi unico in Sicilia. Le grandi città costiere come Catina, nel corso del medio-impero, estesero il loro controllo, anche a fini esattoriali dello stipendium, su un vasto territorio nell’entroterra dell’isola che si andava spopolando a causa della conduzione latifondistica della produzione agricola. Subito agli anni dell'istituzione della colonia, quand'era necessario dare un'impronta romana alla città, è da ricondurre la sistemazione dell'area forense intorno all'attuale cortile S. Pantaleone; allo stesso periodo inoltre sembra risalire una decisa azione di riordinamento del tessuto viario della città. Sulla base di recenti scavi condotti in via Crociferi e di una carta manoscritta del Cinquecento, la rete stradale della colonia risulta in qualche modo rintracciabile in quella odierna della zona che ruota intorno alla via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la piazza Duomo e la via Plebiscito; nei secoli dell'impero comunque il tracciato augusteo fornì le direttrici per l'espansione dell'area urbana in particolare verso sud, dove verrà anche edificato il circo per le corse dei carri.

Il limite nord della città imperiale fu invece rappresentato dall'anfiteatro: costruito nel II secolo d.C. l'edificio nella sua grandiosità può ritenersi il coronamento del processo di accumulazione di ricchezze iniziatosi a Catania con l'elevazione al rango di colonia. Esso, inoltre, considerato insieme agli altri luoghi di spettacolo della città come il teatro e l'Odeon, ai numerosi complessi termali o all'efficientissimo sistema di approvvigionamento idrico, è significativo dell'alto livello della qualità della vita che dovette caratterizzare Catania durante l'età imperiale. Il Cristianesimo vi si diffuse rapidamente; tra i suoi martiri, durante le persecuzioni di Decio e di Diocleziano, primeggia Sant'Agata, patrona della città, e Sant'Euplio. La diocesi di Catania è accertata fin dal VI secolo. Non è possibile al momento definire esattamente i tempi e i modi dell'introduzione e dell'affermazione del Cristianesimo a Catania, anche se si può pensare che qui non pochi fossero i fedeli della nuova religione alla metà del III secolo d.C. quando, durante la persecuzione dell'imperatore Decio, la tradizione data il martirio di Agata, la patrona della città. Notizie più sicure sulla Catania cristiana si hanno invece a partire dal IV secolo d.C. grazie ad un consistente nucleo di iscrizioni ed agli scavi condotti in aree sacre o cemeteriali. Ai tempi dell’imperatore Decio, Catania era una città ricca e fiorente,che per di più godeva di un’ottima posizione geografica. Il suo grande porto, nel cuore del Mediterraneo, rappresentava uno dei più vivaci punti di scambio commerciale e culturale dell’epoca.

Le fonti storiche narrano che era amministrata dal proconsole Quinziano, uomo rude, prepotente e superbo. Con moglie e famiglia, una corte numerosa, le guardie imperiali e una schiera di servi, alloggiava nel ricco palazzo pretorio, un enorme complesso di edifici con annesse aule giudiziarie e carceri, in cui si svolgevano tutte le attività pubbliche della città. L'imperatore Decio

L'imperatore Decio salì

al trono di Roma nel 249. Durante il suo consolato, l'impero romano

attraversò una profonda crisi, sia a causa d'invasioni barbariche in

alcune sue province, sia per diffico Decio si adoperò, quindi, per una salda e definitiva riorganizzazione dell'impero, incominciando col rinvigorire il culto agli dèi pagani, sia nelle cerimonie ufficiali che private. Contemporaneamente, in contrasto col comportamento del suo predecessore Filippo (244-249) che manifestò verso il cristianesimo grande tolleranza e aperta simpatia, Decio all'improvviso fece scoppiare una nuova persecuzione contro i cristiani, perché capaci di sviare il popolo dal culto pagano, orientandolo verso un unico Dio, attirando così sull'impero la collera degli dèi. Egli fece perseguitare, oltre ai comuni seguaci di Cristo, anche Vescovi e Papi. Infatti mandò al martirio il vescovo di Gerusalemme e quello di Antiochia; e sempre per volere di Decio, morì martire pure papa Fabiano, fatto che procurò sollievo all'imperatore avendo egli tolto ai cristiani di Roma l'autorevole appoggio; si racconta che così abbia commentato questa morte: "Sarebbe molto meglio aver a che fare con un altro rivale al trono piuttosto che con un nuovo Vescovo di Roma". Dalla p. 155 del libro di Michael Grant, "Gli imperatori romani", si ricava quanto segue:"Sembra che i capi cristiani tendessero a distogliere i fedeli dal manifestare deferenza alla religione pagana, che era pur sempre la spina dorsale dello Stato e compartecipe del benessere nazionale. Dai cristiani non si pretendeva di rinunciare alla propria fede, ma non veniva tollerato il loro rifiuto di partecipare alle comuni pratiche rituali".

Sempre nell'obiettivo di consolidare la religione romana, Decio - Forte dell'editto emanato qualche decennio prima dall'imperatore Settimo Severo - obbligò ogni singolo cittadino delle varie province a presentarsi davanti a una commissione, accettando di sacrificare gli dèi. Coloro che si sottoponevano all'ingiunzione ricevevano un documento, detto libellum, comprovante la loro fedeltà alla religione pagana echi ne era in possesso veniva lasciato vivere e lavorare in tranquillità. Questo provvedimento spaventò molti cristiani, i quali - temendo conseguenze cruente o addirittura la morte - divennero spergiuri aderendo all'obbligo sacrificale, e furono chiamati lapsi. I moltissimi cristiani che si rifiutarono di sottostare all'ordine, vennero mandati tutti a morte. http://www.cataniatradizioni.it/s%20agata/l'imperatore%20decio.htm Tratto da “Storia di Agata, la santa di Catania” scritto da “Ruggerina Miazzon Camilleri”, edizioni Boemi, stampato dalla Tipografia Consigliane s.n.c. - Catania

LA CATANIA ROMANA _________________________

Più o meno tutti i Catanesi conoscono le

meraviglie della propria Basilica Cattedrale. In particolare nei

giorni dei festeggiamenti agatini, questo splendido esempio

dell’arte barocca si apre agli occhi di devoti e turisti diventando

così, quasi per incanto, la casa di tutta la cittadinanza. Non tutti

sanno, però, che questo imponente edificio, la cui cupola fa da

richiamo a chi viene dal mare, nasconde sotto di sé un tesoro di

inestimabile valore. Stiamo parlando delle Terme Achilliane, che,

come altre monumentali opere d’arte del capoluogo etneo, devono la

loro fruibilità ad un famoso protagonista del settecento catanese:

Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari.

CATANIA ROMANA. La Città di Catania è, al giorno d’oggi, crocevia di popoli e culture provenienti da tutte le parti del Mondo, rispettosa così della tradizione multietnica della Sicilia, la quale ricordiamo essere stata continuamente soggetta, nel corso dei secoli, a dominazioni delle più svariate civiltà del Mediterraneo, ma che allo stesso tempo è aperta alle prospettive di rinnovamento che i tempi moderni impongono. Risulterà quanto mai difficile, a tutti noi, immaginare le affollate strade del centro storico attraversate da uomini in toga o che scorrazzano in biga. Eppure, anche il capoluogo etneo beneficiò dei fasti, della gloria e dei costumi dell’Impero Romano. Prova solenne ne è l’anfiteatro che sorge a Piazza Stesicoro, che nonostante sia stato ridotto, per le più svariate vicende storiche, a mero rudere, è, e resta, uno dei più grandi che i Romani edificarono all’interno dei loro domini.

I COMPLESSI TERMALI. L’area sulla quale si

estende il capoluogo etneo, anticamente chiamato Càtina (o Càtana),

fondato da alcuni coloni greci, divenne possedimento romano nel 21

a.C.. Da quel momento la città si dotò di grandi edifici pubblici

che la trasformeranno in uno dei più ragguardevoli centri

dell'Impero e che nei secoli successivi, fino ad oggi,

condizioneranno il suo sviluppo urbano. La città antica era ricca di

acqua. Al posto della Via Etnea, scorreva un fiume, ora sotterraneo,

l’Amenano. Ciò permise la costruzione di ben tre complessi termali,

di cui il meglio conservato è quello detto della Rotonda, una sala

circolare, sormontata da una cupola, che nel corso del VI secolo, fu

trasformata in una chiesa. Sempre in una chiesa erano state

trasformate le terme dette dell'Indirizzo, (IV - V secolo d.C.) di

cui sono ancora visibili gli impianti di riscaldamento delle acque.

Il terzo complesso, meglio conosciuto come Terme Achilliane non è

stato trasformato in una chiesa, bensì ne è stata costruita una su

di esso lasciandolo in parte immutato. La chiesa sovrastante non è

altro che Basilica Cattedrale di Sant’Agata. LE TERME ACHILLIANE. Poco si conosce circa le reali dimensioni del grande complesso termale che si trova a Piazza Duomo, poiché quanto oggi è visitabile, il tutto completamente sotterraneo, è appena una piccola porzione della sua estensione. Dell'impianto originale delle Terme Achilliane si conserva una camera centrale il cui soffitto a crociere è sorretto da quattro pilastri a pianta quadrangolare. L'epoca di fondazione dell'edificio è ancora discussa, ma è probabile che fu costruito nel II sec. d.C. Nel 1088 l'area occupata dalle terme viene scelta dal vescovo Ansgerio per ricavarne la Cattedrale (completata ed inaugurata nel 1094) e il relativo monastero benedettino (in seguito sede della badia femminile di Sant'Agata), mentre nel 1508 viene completata la Loggia Senatoria che vi si addossava per la sua lunghezza. L’impianto termale, praticamente sepolto, fu scoperto nel XVI Secolo e nel 1767 fu messo in luce e studiato da Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari, che realizzò anche il primo ingresso all’edificio. Durante il secolo scorso, tuttavia, le terme attraversarono un periodo di decadenza. Nel 1974, infatti furono chiuse al pubblico perché considerate insicure. Vennero riaperte dopo un restauro nel 1997 e nuovamente richiuse per problemi di allagamento. Dopo i lavori di pavimentazione di Piazza Duomo, intervenuti tra il 2004 e il 2006, nel corso dei quali si è ritenuto di coprire l'impianto con una poderosa piastra d'acciaio per rinforzare l'impiantito della piazza stessa, l’edificio termale è stato nuovamente riaperto al pubblico e alla realizzazione di eventi. Fortunatamente, a differenza di tanti altri tesori nascosti e purtroppo non fruibili, questo splendido esempio del glorioso passato della nostra Città, ancora oggi, continua a stupire tantissimi visitatori. Una consapevolezza fa da padrona: Catania può Simone Centamore La Sicilia 19.2.2018

Dal libro "Topografia antica di Catania "dello scrittore e saggista palermitano Marcello Scurria "I ritrovamenti archeologici più antichi di Catania " Catania è una città di remota origine calcidese posta sulla costa orientale. Il dopoguerra ne ha fornito,per circostanze diverse, testimonianze molteplici e di grande interesse.Seguendo le nobili tradizioni di Guido Libertini,che allo studio della sua città aveva dedicato molta parte di se stesso, è stato Giovanni Rizza a dirigere per incarico della Soprintendenza di Siracusa, le ricerche, i fortunati recuperi dei rinvenimenti occasionali,la documentazione scientifica delle cose ritrovate. Alla città antica si sovrappone il moderno abitato. Era ovvio che,fra il vorticoso crescere della più recente edilizia, la vigile cura dell'archeologo dovesse più volte incontrarsi con i resti delle civiltà passate.Non potremmo ricordarli tutti,tanto sono stati numerosi e vari.Fra le scoperte più notevoli citiamo quello della grande area cimiteriale nella zona di via Dr Consoli,con materiali che dall'epoca ellenistica pervengono fino al VI sec d.C.Necropoli pagana,dunque, poi continuatasi,per graduale trasformazione, in cimitero cristiano. Pertinente a questo era la grande basilica che lo scavo ha messo in luce,con pavimento ricoperto da un bellissimo mosaico policromo figurato,che il Rizza ritiene dovuto a modi palestinesi e databile appunto circa la metà del VI secolo. Nella zona di Piazza Dante,in strati profondi sotto i resti di un edificio termale, sono stati rinvenuti frammenti di ceramica protocorinzia degli inizi del VII sec a.C.,risalenti cioè a pochi decenni dopo la fondazione greca della città. Scavi di una certa entità sono stati fatti nel teatro. Ma quel che supera di gran lunga ogni altra cosa è stata la scoperta, avvenuta casualmente nel 1959,di una ricchissima stipe votiva arcaica sotto il suolo della Piazza S.Francesco. I materiali rinvenuti nel piccolo spazio che è stato possibile scavarvi sono di una quantità sbalorditiva, più di 1200 cassette al momento del recupero e datano dal VII sec a.C.Comprendono ceramiche di diversissime provenienze (Atene, Corinto,Sparta,Rodi,Chio,centri orientali solo sporadicamente rappresentati in altre città dell'occidente ),e quindi di estremo interesse per lo studio dei rapporti intrattenuti da Catania arcaica con la Grecia propria (il grosso di questi materiali appartiene al VI sec),ed opere spesso bellissime della coroplastica,in parte di fabbricazione locale, variamente databile dal VI al IV .Importante notare nel corredo della stipe l'improvviso apparire a principio del V sec di materiali relativi al culto delle Divinità atonie.

Il processo

Quinziano prese atto che lusinghe,

promesse e minacce non sortivano alcun effetto su quella giovane tanto

bella quanto innamorata di Gesù. Decise allora di dare immediato avvio a

un processo, contando così di piegarla con la forza. Convocata al

palazzo pretorio, Agata entro fiera e umile. Procedeva a passi sicuri

verso il suo persecutore e, quando i suoi occhi limpidi incontrarono

quelli di Quinziano, li trovarono accesi di rabbia e di desiderio di

rivalsa. Agata non era spaventata, sapeva che Io Spirito Santo l’avrebbe

assistita e le avrebbe suggerito le parole da dire al tiranno. Ne era

certa, perché Gesù stesso lo aveva promesso ai suoi discepoli. Si

presentò al proconsole vestita come una schiava, come usavano le vergini

consacrate a Dio, e Quinziano volle giocare su questo equivoco per

provocarla. “ Non sono una schiava, ma una serva del Re del cielo ”,

chiarì subito Agata. “ Sono nata libera da una famiglia nobile, ma la

mia maggiore nobiltà deriva dall’essere ancella di Gesù Cristo ”. Le

affermazioni di Agata erano taglienti e fiere, degne della http://www.comune.catania.it/la_citt%E0/santagata/la-vita/Il_processo.aspx

Alla caduta dell’Impero Romano, Catania fu esposta alla costante minaccia dei conquistatori che giungevano sulle coste siciliane per terra e per mare. Dalle coste dell’Africa vennero a predarci i Vandali e Catania sperimentò la loro violenza piratesca. Poi seguirono gli Ostrogoti, (440 a.C. - 535 a.C.)

Particolarmente critico sembra essere stato il passaggio dei Vandali di Genserico negli anni 440 e 441 provenienti da Cartagine: causò danni talmente gravi da indurre le autorità alla remissione del pagamento dei tributi. Nel 476, Genserico cede ad Odoacre, re degli Eruli, la Sicilia in cambio di un tributo. Teodorico, divenuto re degli Ostrogoti nel 474, dopo aver sconfitto più volte Odoacre in Italia lo uccise nel 493 restando così l’incontrastato padrone d’Italia. Teodorico rispettò le consuetudini locali e stabilì buoni rapporti con i catanesi, tali da chiedere al Re il permesso di fortificare le mura devastate dalle incursioni utilizzando le pietre dell’anfiteatro Romano, che si trovava in stato di completo abbandono. Catania non subì arresti nella prosperità economica, anzi se ne avvantaggiò grazie allo spostamento verso Oriente dei traffici marittimi e con il trasferimento in città della zecca dell´impero bizantino nonchè con le pressanti richieste di derrate e di legnami da parte di Costantinopoli, per sostenere la concorrenza delle flotte musulmane nel Mediterraneo.

Il generale bizantino Belisario, inviato da Giustiniano a riconquistare l’Italia, occupò con facilità la Sicilia nel 535 sconfiggendo gli Ostrogoti. Catania divenne bizantina nel 555 a. C..

Nuovi scontri fra Belisario e gli Ostrogoti di Totila si verificano fra il 542 e il 548, anno in cui il generale bizantino venne richiamato a Costantinopoli. Catania fu di nuovo occupata da Totila nel 550, ma dopo la sconfitta degli Ostrogoti in Umbria e la morte di Totila nel 552, tutta la Sicilia tornò sotto il controllo bizantino nel 555. Fu proprio da Catania che ebbe inizio la riconquista bizantina dell'isola, e in essa ebbe sede probabilmente il governatore civile bizantino (praetor o praefectus). Rimase bizantina sino alla conquista musulmana che avvenne nel IX secolo.

Epifania Bizantina a Catania di Luigi Giuseppe Gennaro

Dopo secoli di assenza, per iniziativa d’un intraprendente sacerdote locale la liturgia cattolica bizantina è tornata a far risuonare le sue austere salmodie nella città di Catania. Nell’antichissima chiesa di San Gaetano alle Grotte il Rettore, padre Antonio Lo Curto, che da diversi anni ha felicemente reintrodotto questi antichi riti nel capoluogo etneo, ha solennemente celebrato in pompa magna la solennità dell’Epifania, coincidente in Oriente con la memoria del Battesimo di Cristo. Il sito su cui sorge la moderna chiesa, completata nel XIX secolo dopo varie vicende costruttive, ospita ancor oggi un piccolo vano scavato nella roccia che costituiva la camera mortuaria d’un antichissimo sepolcro d’età a tutt’oggi imprecisata: se gli storici locali hanno dibattuto per tutto il XVII secolo sulla paternità della struttura (qualcuno vi vide il mausoleo del famoso Stesicoro, poi maldestramente identificato in un colombario romano ancor oggi poco distante) per la fede quel luogo è sempre stato il sito della primissima deposizione di Sant’Agata, patrona cittadina morta nell’anno 251. Proprio in memoria sua e della Madonna qui sorse la prima comunità cristiana catanese e la minuscola grotta, dotata anche d’un pozzo d’acqua sorgiva per i riti battesimali, funse per secoli da chiesa, venendo officiata ininterrottamente anche durante le persecuzioni, Romane prima ed arabe poi.

È d’uopo notare come simili iniziative non debbano costituire certamente una mera curiosità per cittadini e forestieri, e nemmeno la loro utilità possa essere limitata all’appagamento spirituale dei soli fedeli: la presenza attiva di decine di immigrati slavi e provenienti dall’Est europeo, che hanno intonato nuovamente il Pater in romeno, partecipando anche con sobri canti nelle lingue nazionali, ha dimostrato l’esistenza d’un ennesimo canale dimenticato d’integrazione tra cittadini ed immigrati, nel rispetto delle reciproche tradizioni e culture. Se è vero che alcuni dei presenti hanno assistito alle due ore piene di salmodie per mero interesse storico o musicale, è altrettanto indubitabile che sarebbe criminoso tollerare, com’è stato fatto fino ad ora, che un sì grande patrimonio culturale della nostra terra vada disperso per l’insensibilità, o per la vera e propria intolleranza, di pochi facinorosi. http://www.dietrolequinteonline.it/epifania-bizantina-a-catania/ Cappella Bonajuto

Uno dei pochi edifici di rilievo

superstite dell'epoca bizantina a Catania, la cappella è collocata

all'interno del barocco palazzo Bonajuto in via Bonajuto 7, nel popolare

quartiere

La famiglia Bonajuto prese possesso della cappella a partire dal quattrocento e nel secolo successivo vi edificò la propria residenza. Sino all'insediamento dei Bonajuto la cappella era dedicata al SS.Salvatore, denominazione che mantenne probabilmente sino al XVIII secolo.[2] Nel XVIII secolo quando la cappella fu oggetto di restauri e ristrutturazione dell'ingresso, questa fu meta del viaggio del pittore francese Jean Houel. La cappella è stata restaurata da Paolo Orsi e Sebastiano Agati negli anni trenta. Oggi è visitabile e spesso affittata per fini espositivi e conferenze nonché come pub e come palcoscenico di gruppi musicali rock e di altro genere.

La cuba di Santa Domenica a Castiglione di Sicilia. Chiamata anche « 'a cubula» dai locali, la cuba di Santa Domenica è forse la più importante cuba bizantina presente in Sicilia, monumento nazionale dal 31 agosto del 1909 grazie allo studio del rudere effettuato da Sebastiano Agati.

L'edificio ha le caratteristiche

tipiche della cuba, ovvero è rigidamente geometrico e basato su forme

essenzialmente cubiche pur se allungato. Così Santa Domenica si presenta

a croce latina con pianta quadrata, cupola e tre absidi. L'abside

posteriore ha una bifora rivolta verso oriente affinché, secondo

tradizione, durante la veglia pasquale la luce della luna piena entrando

nell'edificio attraverso l'apertura desse inizio alla Pasqua. Le altre

due absidi contenevano ciascuna una piccola cappella. La cuba, costruita

con pietra, blocchi lavici, malta e materiali in cotto internamente era

ricca di affreschi di fattura bizantina, oggi perduti. La facciata è a

due ordini. Nel primo vi è l'ingresso principale che è caratterizzato da

un arco ed è di maggiori dimensioni rispetto agli altri due presenti ai

lati. Nel secondo ordine della facciata si trovano due finestre ed una

trifora di dimensioni considerevoli. Secondo alcuni accertamenti recenti

la facciata sarebbe stata preceduta da un portico o nartece per

penitenti e catecumeni, mentre il tetto e la pavimentazio

LA CUBA BIZANTINA DI CASTIGLIONE DI SICILIA E LE PERSECUZIONI ICONOCLASTICHE Testo a cura di Enzo Crimi – Divulgatore ambientale e naturalista, già Commissario Superiore del Corpo Forestale della Regione Siciliana Antichi greci, latini, bizantini, arabi, normanni, svevi e angioini, aragonesi e borboni, tutti hanno conosciuto il fiume Alcantara, la freschezza delle sue acque, la bellezza delle sue gole, la fertilità delle sue colline degradanti e ricche di vita agreste. Tutti ci hanno lasciato, quali segni della loro presenza, incontrovertibili prove di grande rilievo culturale: intere città sepolte e templi religiosi come la famosa Cuba bizantina di contrada Santa Domenica, a due passi dal fiume Alcantara in territorio di Castiglione di Sicilia, la quale per la sua importanza culturale ed ambientale, fu dichiarata monumento nazionale il 31.8.1909. La Cuba, è una chiesa bizantina costruita tra l’VIII e l’XI secolo, di grande pregio architettonico, ancora oggi, mantenuta in discrete condizioni dopo un’accurato restauro, secondo gli studiosi, rappresenta uno dei primi avamposti bizantini in Sicilia e riveste grande rilievo nel panorama archeologico-architettonico dell’area a testimonianza della raffinata cultura dell'arte bizantina, introdotta in Sicilia dai numerosi monaci bizantini. Questi, per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste nella loro terra natìa, riuscirono a raggiungere la nostra penisola e stabilitisi originariamente sulle coste salentine, in seguito si trasferirono nella nostra isola. L'iconoclastìa, ovvero, la dottrina e il comportamento persecutorio, che, tra l'8° e il 9° secolo dovettero subire i religiosi bizantini, prima ad opera dell'imperatore d'oriente Leone III° e poi del figlio Costantino V°, irriducibili nemici della venerazione religiosa e del culto delle immagini sacre. Nell’impero bizantino, l'iconoclastìa ha rappresentato un periodo storico di grande oscurantismo nella storia dell'uomo, un periodo di violenta persecuzione. Alti prelati e funzionari furono colpiti di pena capitale o esiliati, molti conventi furono o secolarizzati o trasformati in caserme, i beni dei monaci furono confiscati. Verosimilmente, per sfuggire a queste persecuzioni iconoclastiche, una comunità di monaci fu costretta a prendere la via del mare per cercare riparo in occidente. La navigazione si presentava molto lunga e rischiosa, pertanto, non potendo affrontare la grande attraversata con cibi freschi, i fuggiaschi per sopravvivere nei lunghi giorni di navigazione si cibavano di ghiande come cibo a lunga conservazione e, prima si stabilirono lungo le coste salentine in Puglia e dopo nella Sicilia orientale, dove resistono ancora numerosi reperti a testimonianza della civiltà bizantina. La valle del fiume Alcantara assorbì una gran parte di questo massiccio flusso emigratorio proveniente dalle terre di Bisanzio, che evidentemente portò in quest’area, come in altri luoghi dell’isola, i segni dell’arte cristiana, fiorita a Bisanzio verso il IV - V secolo e diffusa in tutti gli altri territori dell’impero romano sino al XV secolo, unitamente ad altre manifestazioni di arte quali la lavorazione della seta, dell’oro, del legno e della ceramica. Possediamo ampie conoscenze storiche riguardo la Cuba bizantina, la contempliamo come incantevole monumento architettonico dell’uomo del passato e ne rimaniamo ammirati per l'indiscutibile emozione, che essa elargisce ai suoi visitatori. I ruderi delle Cube in territorio di Randazzo, la Cuba di Malvagna e questa della contrada di Santa Domenica di Castiglione di Sicilia, secondo alcuni studiosi di settore, sono verosimilmente, alcune di molte altre che sorgevano in quell'epoca in queste aree e che sono scomparse senza lasciar traccia, disperse dal tempo. Ciò fa pensare alla massiccia presenza di questa civiltà bizantina lungo il fiume Alcantara. In definitiva, lasciando l’opinabile ai sognatori, nella realtà indiscutibile, nessun mistero ascetico ma solo la spiritualità che solo una suggestiva e seducente opera come la Cuba di Castiglione di Sicilia può rappresentare, nel lento ed incessante scorrere del tempo.