Secondo

il racconto che Ulisse fa dei suoi viaggi ai Feaci (Od. IX-X), la cui

isola, Scheria, sin dall'antichità si identificò con Corcira.(Corfù)

(G. De Sanctis), quando, al ritorno da Ilio, sta per doppiare il Capo

Malea, un vento che viene da Nord lo respinge indietro lungo Citera (Cerigo):

Al 10° giorno approda al paese dei Lotofagi (IX, vv. 103-133). Gli

antichi lo collocavano sulle coste della Libia; talora invece nei pressi

di Agrigento e Camarina., come pensano anche il Columba ed il Pace. I

Greci gustano i germogli del loto offerti dagli indigeni e dimentichi di

tutto vorrebbero restare. A stento Ulisse li fa imbarcare e ripreso il

viaggio per mare. giunge nella terra dei Ciclopi , localizzata sin

dall'antichità presso l'Etna.. Vicino alla costa c'è un'isoletta

boscosa, abitata solo da capre. Attraccano nel porto ben protetto dai

venti. Durante la notte “una densa caligine stava intorno alle

navi”. Il giorno seguente scendono nell'isola e vanno a caccia di

capre.

Secondo

il racconto che Ulisse fa dei suoi viaggi ai Feaci (Od. IX-X), la cui

isola, Scheria, sin dall'antichità si identificò con Corcira.(Corfù)

(G. De Sanctis), quando, al ritorno da Ilio, sta per doppiare il Capo

Malea, un vento che viene da Nord lo respinge indietro lungo Citera (Cerigo):

Al 10° giorno approda al paese dei Lotofagi (IX, vv. 103-133). Gli

antichi lo collocavano sulle coste della Libia; talora invece nei pressi

di Agrigento e Camarina., come pensano anche il Columba ed il Pace. I

Greci gustano i germogli del loto offerti dagli indigeni e dimentichi di

tutto vorrebbero restare. A stento Ulisse li fa imbarcare e ripreso il

viaggio per mare. giunge nella terra dei Ciclopi , localizzata sin

dall'antichità presso l'Etna.. Vicino alla costa c'è un'isoletta

boscosa, abitata solo da capre. Attraccano nel porto ben protetto dai

venti. Durante la notte “una densa caligine stava intorno alle

navi”. Il giorno seguente scendono nell'isola e vanno a caccia di

capre.

L'isoletta

potrebbe essere l'Isola Lachea o di Aci, la più grande dei cosiddetti

“Scogli dei Ciclopi” di Acitrezza, e “la densa caligine” può

indicare le nere ceneri spesso vomitate dall'Etna. Il porticciolo può

ben essere l'altro “Porto di Ulisse ”, oggi Ognina. Dopo il famoso

episodio di Polifemo e la fuga per mare, l'eroe giunge all'Isola Eolia ,

identificata con Stromboli, Vulcano o Lipari, cioè una delle isole

chiamate appunto Eolie. Da questa passano nel paese dei Lestrigoni ,

antropofagi, identificato probabilmente con la piana di Catania.

Scampato ai Lestrigoni, con una sola nave Ulisse giunge all'isola Eea,

dimora di Circe, figlia del Sole e di Persa, generata da Oceano,

identificata col Promontorio Circeo (Eneide VII, 10ss.), nel Lazio,

considerato dagli antichi come un'isola. Passato un anno riparte e dopo

esser approdato nel misterioso paese dei Cimmeri, scende negli Inferi ,

nel regno di Plutone. Gli inferi sono localizzati a Cuma presso il lago

Averno, nelle cui vicine cavità sotterranee vivevano i Cimmeri.

Nell'Ade

l'indovino Tiresia lo informa dei suoi casi futuri e come evitare i

pericoli. “Tutti del mar vinti i perigli”, egli vaticina

“approderai col ben formato legno alla verde Trinacria Isola, in cui

pascon del Sol, che tutto vede ed ode, i nitidi montoni e i buoi

lucenti….”. Lo ammonisce a non toccare i sacri buoi pena gravi

sciagure. Ritornato da Circe, l'eroe riceve da costei conferma delle

predizioni e ammonimenti di Tiresia.. Dopo aver superato le insidie

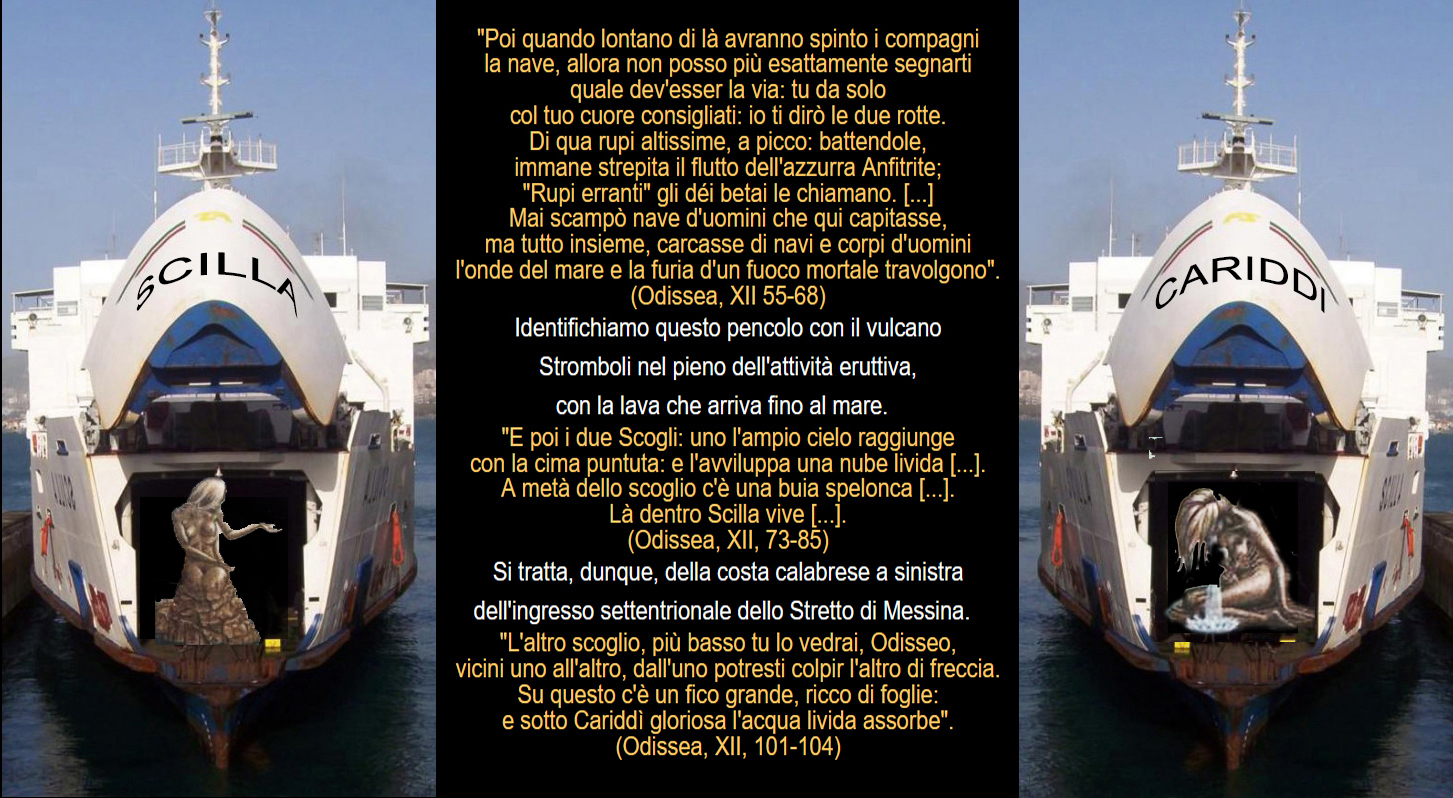

delle Sirene e di Scilla e Cariddi, la maga gli predice, “Allor

incontro ti verrai le belle spiaggie della Trinacria isola, dove pasce

il gregge del Sol, pasce l'armento:….se giovenca molestate od agna,

sterminio a te predico, e al legno e a' tuoi.”. La triste predizione

purtroppo si avvera. Infatti l'eroe riparte, vince prima il pericolo

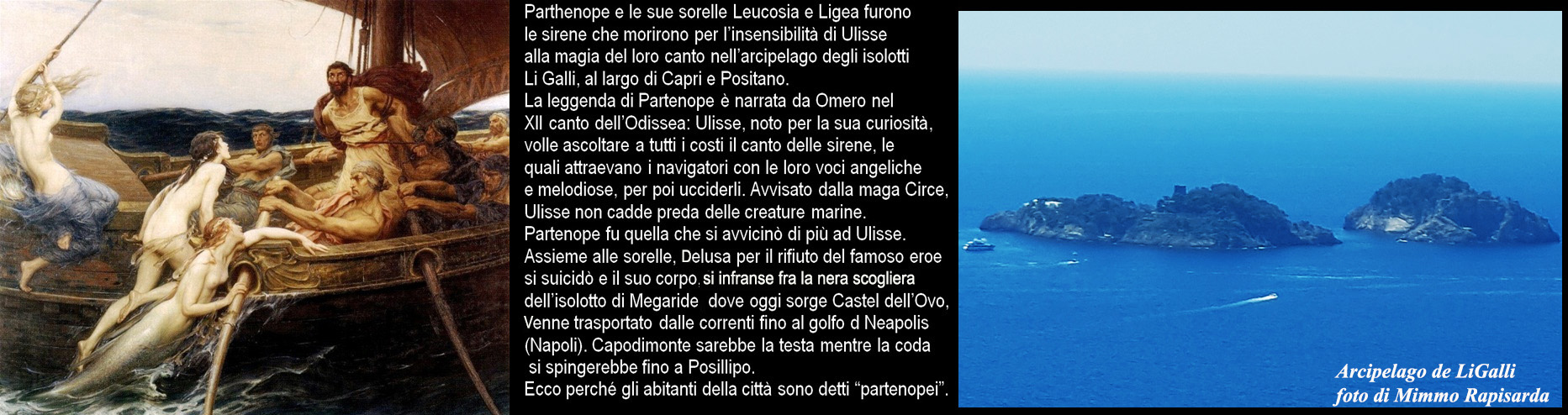

delle Sirene , la cui isola si è cercata nella penisola Sorrentina e le

loro tombe in Campania; quella della Sirena Partenope nel sito della

futura Napoli, la città Partenopea.

Altri però, meno verosimilmente,

fissano la loro sede vicino allo stretto di Messina, all'Etna, Catania,

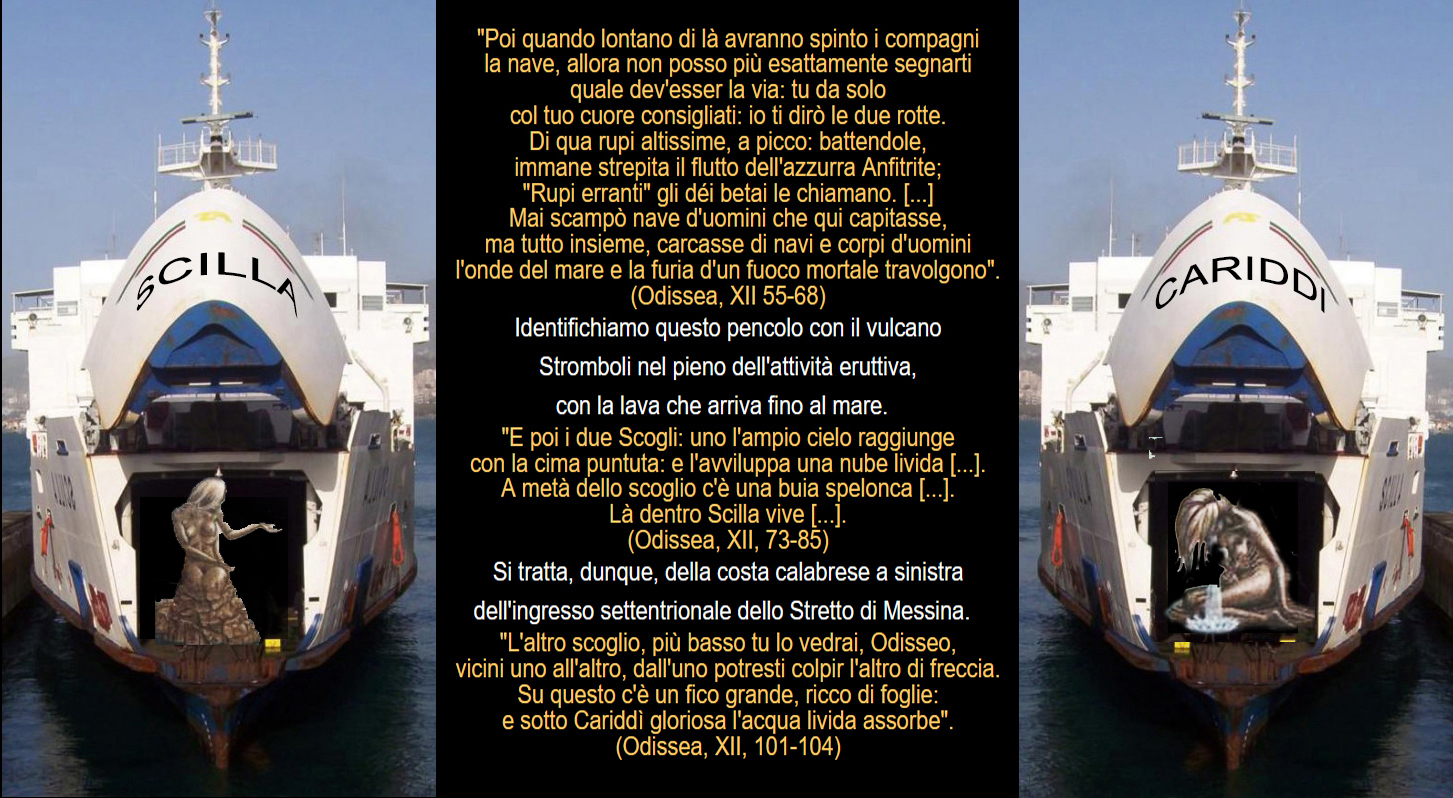

Capo Posidonio. Ulisse oltrepassa.quindi Scilla e Cariddi , indicate

nello stretto di Messina, e subito gli appare l'Isola del Sole. Ulisse

vorrebbe evitarla, ma i suoi compagni vog liono approdare per non

incorrere, specie di notte, nelle tempeste e nei disastrosi venti. :

“Or chi fuggir potrà l'ultimo danno” dice Euriloco, “dove repente

un procelloso fiato di Mezzodì ci assalga, o di Ponente, che, de' Numi

anco ad onta il legno sperda?”.

liono approdare per non

incorrere, specie di notte, nelle tempeste e nei disastrosi venti. :

“Or chi fuggir potrà l'ultimo danno” dice Euriloco, “dove repente

un procelloso fiato di Mezzodì ci assalga, o di Ponente, che, de' Numi

anco ad onta il legno sperda?”.

Importante

questo riferimento ai venti di Mezzogiorno e di Ponente che sono proprio

quelli che dominano nel nostro versante e causano spesso violente

tempeste. Nel versante ionico invece domina il levante e lo scirocco; Le

navi dunque avevano superato il Capo Pachino e si trovavano nel nostro

litorale!

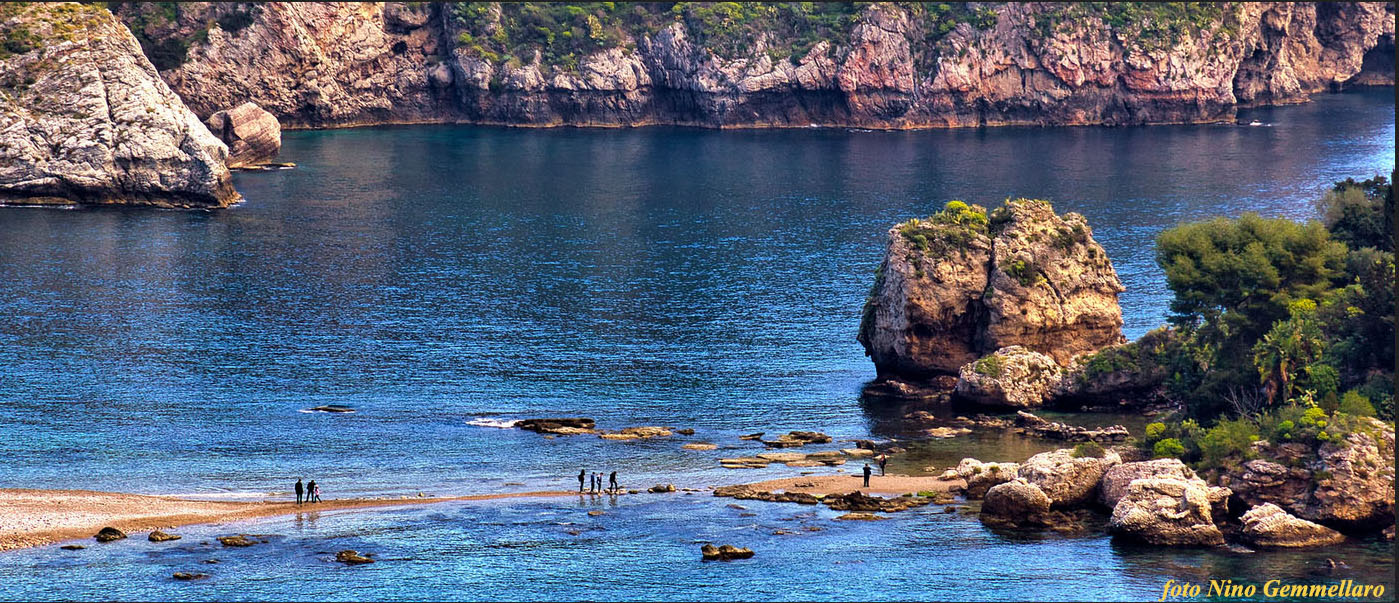

Ulisse

cede e decide di approdare.al calar del sole e “nel porto appo una

fonte e lauta cena apparecchiar sul lido”. Rientrati nelle navi,

quando erano passati i due terzi della notte, il cielo diventò

minaccioso, come spesso capita nel nostro litorale, ma non si scatenò

una tempesta. “Declinavan le stelle, quando il cinto di nembi Olimpio

Giove destò un gagliardo turbinoso vento, che la terra coverse ed il

mar di nubi, e la notte di cielo a piombo cadde. Ma, al sorgere

dell'Aurora il cielo si rasserenò, “tirammo a secco il legno ed in

cavo speco, dei seggi ornato delle Ninfe, ch'ivi i lor balli tessean,

l'introducemmo”.

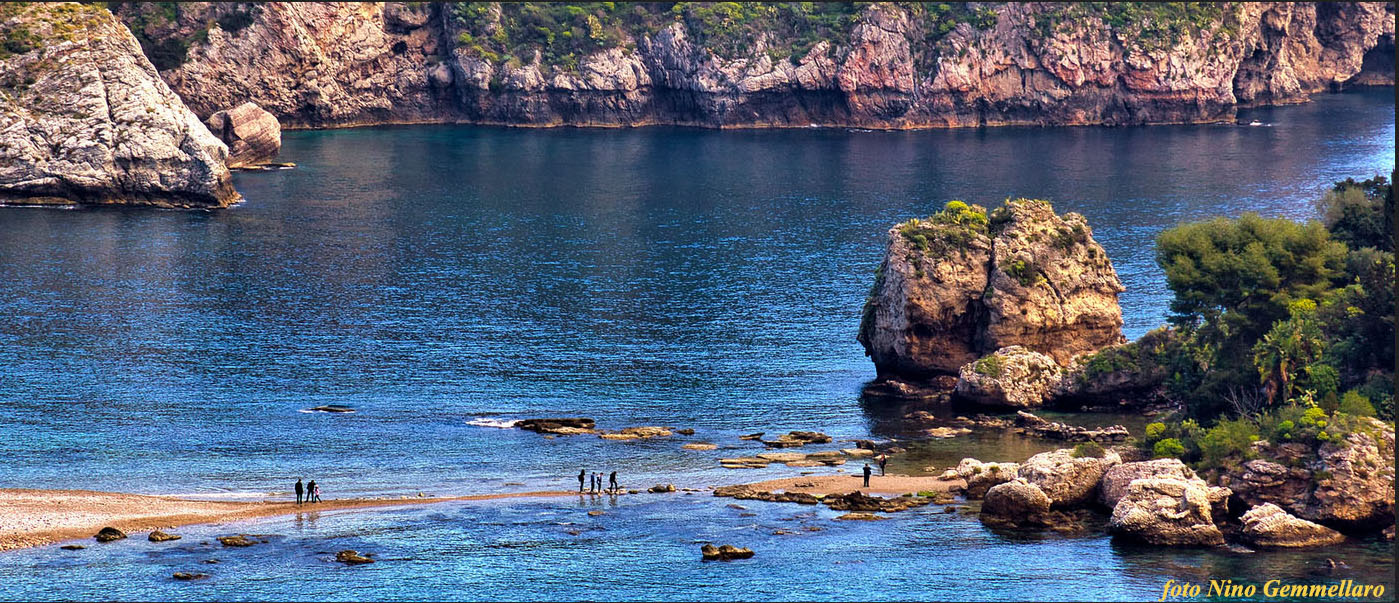

Ebbene

questo porto può ben essere il nostro Porto Ulisse , come confermano il

nome e le fonti antiche! La sorgente poteva essere il fiumicello che

allora dai pantani sboccava a mare. Invero l'ampia spiaggia sabbiosa di

Porto Ulisse è adattissima per tirare a secco le leggere navi omeriche

dal basso pescaggio, mentre la vicina costa della Marza era piena di

spelonche dove potersi riparare, come scrive il Camilliani nel 1584. E

nella zona non mancavano oltre le grotte, fiumi, laghi, sorgenti,

boschi, dove avevano dimora le Ninfe della mitologia greca! I Greci si

trattengono nella nostra zona per un mese perché i venti non erano

favorevoli alla navigazione. E durante questa dimora possiamo collocare

la costruzione del tempio e del cenotafio , di cui parla Licofrone!.

“Per

un intero mese Austro [vento del Sud] giammai di spirar non restava, e

poscia fiato non sorgeva mai, che di Levante od Austro.”.

Questi

venti, specie lo Scirocco, gonfiano infatti il nostro mare e durano

parecchi giorni, impedendo l'uscita delle barche e dei pescherecci.

Durante

questa sosta forzata, i compagni di Ulisse giravano “ dispersi per

l'isola, d'augelli e pesci in traccia, con archi ed ami o di qual altra

preda lor venisse alle man…”. Viene in mente la suggestiva

descrizione del F azello “Nella città scorre una grandissima sorgente,

per cui tutta questa zona del litorale, oggi chiamata Ficallo, coi suoi

fiumi, torrenti, laghi, fonti straordinariamente irrigue, offre agli

uomini svariati piaceri, soprattutto con la pesca, l'uccellagione e la

caccia.”.

azello “Nella città scorre una grandissima sorgente,

per cui tutta questa zona del litorale, oggi chiamata Ficallo, coi suoi

fiumi, torrenti, laghi, fonti straordinariamente irrigue, offre agli

uomini svariati piaceri, soprattutto con la pesca, l'uccellagione e la

caccia.”.

Ulisse

cerca una “solitaria piaggia, gli Eterni a supplicar se alcuna via mi

si mostrasse del ritorno”. E certo l'eroe poté appartarsi in una

delle numerose piccole insenature della vicina scogliera della Marza!

I

compagni però, spinti dalla fame, rompono il giuramento fatto al loro

capo di non toccare i vitelli del Sole e di nascosto, “ del Sol

cacciate le più belle vacche di fronte larga e con le corna in alto,

che dalla nave non pascean lontane” (vv. 456-58), le arrostiscono al

fuoco e se ne cibano.

Le

vacche e gli armenti del Sole, considerate sacre come oggi per gli Indù

che non se ne cibano, potevano ben essere quelli della razza modicana,

come dice il Caruso, ma dovevano pascolare nelle vicine nostre contrade

della Marza e S. Maria, perché “dalla nave non pascean lontane”.

Una conferma possiamo trovarla nell'etimo da noi proposto del fiume

della Cava d'Ispica, Busaitone, dalle parole greche “bous = bue e

“aedòn” = canto, muggito. Ma anche la derivazione da Poseidone,

proposta da B. Pace, può mettersi in relazione col Dio del Mare, padre

di Poliremo e fiero nemico di Ulisse, che lo aveva accecato. Anche il

tempio di Apollo Libistino , di cui parla Macrobio, sito nel versante

orientale di Porto Ulisse, preesistente allo sbarco dei Libici, come già

notava il Cluverio, potè essere eretto per riparare l'offesa fatta a

Febo-Apollo, Dio del Sole, dallo stesso Ulisse o dai Greci che, dopo di

lui, vennero a colonizzare la nostra Isola. Una relazione, anche se

debole, potremmo trovarla ancora con le “ Secche di Circe ”,

distanti ca. Km.1,3 da Cirica, cosiddette non sappiamo se per voce

popolare o per indicazione di qualche studioso del sette-ottocento;

infatti. questo toponimo non si riscontra nelle carte antiche ed è

segnato solo nelle carte nautiche. Invero, se sulla base del testo

Omerico è da escludere che l'isola Eea di Circe fosse nel nostro

territorio, si può tener conto che Circe era figlia del Sole.

Malgrado

i lamenti e i rimproveri ai suoi di Ulisse, ignaro ed innocente del

misfatto, Giove vendica l'irato Sole. Infatti dopo sei giorni, cessato

“il turbinoso vento”, si misero in mare. “Di vista già della

Trinacria usciti”, dopo breve tratto, “uno stridulo ponente”,

colpisce

la nave. Le acque si intenebrarono, un vento impetuoso

imperversò, ruppe le funi, le vele e l'albero maestro. La nave, colpita

dal fulmine di Giove si inabissa coi compagni e a stento l'eroe si salva

legandosi all'albero spezzato. Egli supera incolume ancora una volta

Scilla e Cariddi, .e dopo nove giorni in preda ai flutti, viene sbattuto

nell'isola di Ogigia , dove è accolto dalla ninfa Calipso . Questa

isola si è cercata a Gozo, nell'arcipelago maltese; ma è più

probabile l'isola Melena o Nufea nell'Illiria (Albania).

la nave. Le acque si intenebrarono, un vento impetuoso

imperversò, ruppe le funi, le vele e l'albero maestro. La nave, colpita

dal fulmine di Giove si inabissa coi compagni e a stento l'eroe si salva

legandosi all'albero spezzato. Egli supera incolume ancora una volta

Scilla e Cariddi, .e dopo nove giorni in preda ai flutti, viene sbattuto

nell'isola di Ogigia , dove è accolto dalla ninfa Calipso . Questa

isola si è cercata a Gozo, nell'arcipelago maltese; ma è più

probabile l'isola Melena o Nufea nell'Illiria (Albania).

Questa

descrizione corrisponde alle condizioni meteorologiche della nostra

zona. Il “turbinoso vento” che ostacolava l'uscita in mare, allora

come oggi, è lo scirocco; la nave non era molto distante da Porto

Ulisse e non aveva ancora girato Capo Pachino, perché viene colpita dal

vento di Ponente, dominante nel nostro litorale a sud, mentre il

versante ionico ne è riparato. E' poi evidente che l'eroe ritorna

indietro spinto dal Ponente, perché non poteva andare controvento lungo

il versante meridionale.

Un

riferimento alla leggenda dello sbarco di Ulisse nel nostro porto si può

rinvenire ancora nell'accenno di Virgilio (3° Eneide, vv. 698-670):

“Oltrepassiamo il pingue suolo dello stagnate Eloro, indi rasentiamo

gli alti scogli e le rocce prominenti di Pachino….” Enea naviga

costeggiando il litorale ionico da nord a sud e, superato il Capo

Pachino, passa oltre il Promontorio Odisseo e prosegue per Camarina,

Gela, Agrigento fino a Trapani: è in parte lo stesso itinerario fatto

all'inverso da Ulisse, come ricorda il suo compagno Achemenide che

mostra ad Enea i lidi già percorsi. E invero se riferiamo “gli alti

scogli” a Capo Pachino, cioè all'alta punta rocciosa dell'Isola di

Capo Passero, allora unita alla terraferma, possiamo ben intendere per

“le roccie che si protendeno innanzi” la nostra Punta Castellazzo,

dove già ai tempi di Virgilio c'era il castello romano dei tempi di

Verre (Cicerone, Verrine lib. V).

Prof.

Melchiorre Trigilia

https://win.lasiciliainrete.it/STORIAECULTURA/TRIGILIA/ULISSE/ulisse.htm

Efesto (Ἥφαιστος), figlio di Era, è

il Dio del fuoco e delle fucine, ma anche della scultura, della

metallurgia e dell’ingegneria. Coniuge di Afrodite e conosciuto nel

mondo romano come Vulcano (Vulcanus), Efesto è una divinità olimpica,

ossia uno dei dodici Dei dell’Olimpo.

Nell'

Iliade, Omero ci racconta di come Efesto fosse brutto e di cattivo

carattere, ma con una grande forza nei muscoli delle braccia e delle

spalle, per cui tutto ciò che faceva era di un'impareggiabile

perfezione.

Essendo

accorso in aiuto della madre Era durante un litigio con Zeus, Efesto

dovette subire le ire del padre che, infuriato, lo scaraventò giù

dall'Olimpo. Nella caduta si fratturò le gambe per cui da quel giorno

camminò zoppicando.

Efesto

aveva le sue fucine nelle viscere dell' Etna e nelle isole Eolie, a

Vulcano e Lipari . I suoi aiutanti erano i Ciclopi monocoli.

Efesto

era un fabbro, un artista eccellente,un orafo inimitabile. Tutti gli dei

e gli eroi ricorrevano a lui per avere armi invincibili e preziose. La

sua fucina però non era sull’Olimpo ma dentro i vulcani e sai

perché?….

Quando

Efesto nacque era così brutto che la bellissima mamma, Era, lanciò un

grido di orrore e non seppe resistere all’impulso di gettarlo via. Lo

buttò, dunque, giù dall’Olimpo. Il piccino cadde, continuò a

rotolare per un intero giorno ed una notte fino a quando atterrò su un’isola.

Era Lemno, l’attuale Sicilia, terra vulcanica, dove abitavano le

"ninfe". Il bimbo fu amorevolmente raccolto ed accudito da

loro. Amava giocare sull’Etna, era attratto

dall’eruzione del monte;

gli piacevano il colore delle fiamme, i lapilli che schizzavano via come

saette, la lava che, colando giù, creava delle lingue rosse in

movimento….Efesto ammirava emozionato ed entusiasta…!

Il

grande Zeus, suo padre, commosso dal fatto che era un figlio ripudiato,

lo nominò "dio del fuoco" e gli fece costruire la sua

officina nel "cratere" dell’Etna dove Efesto lavorava

allegramente in compagnia dei Ciclopi.

Il

dio del fuoco, qualche volta, quando era più triste e stanco del

solito, era tormentato dal fatto che a ridurlo così fosse stata sua

madre, quando lo aveva buttato via come un giocattolo rotto. Giorno dopo

giorno ideò la sua vendetta.

Preparò

per la madre Era un regalo che sembrava bellissimo: era un trono

elegante, luccicante, tutto d’oro, tempestato di brillanti e smeraldi

scolpito con l’abilità del migliore maestro.

In

verità, quando Era vi si sedette, quel trono regale si trasformò in

una trappola: era legata da fili invisibili, tenaci, potenti, comandati

da un meccanismo infernale che nemmeno il capo degli dei sapeva

disinnescare. Tutti gli dei, compreso Zeus, lo supplicarono di slegare

la madre. Efesto lo fece ma chiese in cambio di poter abitare anche lui

sull’Olimpo come tutti i suoi fratelli. Era sì brutto, ma pur sempre

un dio! Zeus accettò, Era fu liberata ed Efesto soddisfatto. Nell’Olimpo

però vi rimase per poco tempo perché si trovava meglio tra i suoi

Ciclopi.

Ha

ispirato scrittori e poeti come Virgilio, Dante, Esiodo.

E' di Virgilio il

terzo libro dell'Eneide,la magistrale descrizione dell'Etna,così come

la Mitologia lega miti al vulcano:Tifeo,il gigante che volle sfidare il

Dio Giove nella scalata del cielo,li venne rinchiuso il quale ancora

oggi con la sua collera erutta lapilli e lingue di fuoco.Gli

antichi guardavano il monte con paura e rispetto, poiché " li

" vi era la dimora di Vulcano, Dio del fuoco e dei Ciclopi. Gli

antichi navigatori del Mediterraneo lo conoscevano bene, perché molte

volte faceva loro da faro, ed il suo breve

nome esiste dagli albori

della civiltà.Il suo significato perciò si perde nella notte dei tempi

e degli antichi idiomi. Gli Arabi ne rimasero tanto colpiti da definirlo

"il monte dei monti"("Mongibello"), la montagna per

antonomasia. L'Etna ha circa 500.000 di anni, nata da un fenomeno legato

alla divisione dei continenti e allo scontro che avvenne tra la

piattaforma tettonica Afro-Asiatica,causò l'espulsione di magma dai

fondali marini violentemente dando vita al vulcano cosi come alla catena

delle Alpi in Europa e dell' Himalaya in Asia.

Nel corso delle ere

geologiche L'Etna ha modificato la sua "veste" con le sue notevoli eruzioni, le

conosciute sono molte , ma certamente inferiori a quelle realmente avvenute.Dalla storia, già secoli prima della nascita

di Cristo si descrive delle attività vulcaniche , negli anni 575 e 396

a.C. Una delle più grandi attività del vulcano, anticipate da

terremoti si manifestò nel 1669 dando vita a nuove bocche eruttive che

in meno di venti giorni distrusse la cittadina di Nicolosi e parte della

città di Catania.Nel 1881, devastante eruzione ebbe luogo nella valle

del Bove formando nuovi crateri.

L'officina

L’Etna e Gli Antichi Miti

Perfino i Greci raccontavano fiabe

mitologiche sul vulcano Etna e proprio dai loro scritti sono giunte fino a noi

bellissime leggende. Come quella della Fucina di Efesto. Secondo il mito, Efesto

fu cacciato violentemente dall’Olimpo dopo un litigio con Giove. Atterrò di malo

modo su una bellissima isola causando un buco in una montagna. Efesto decise

quindi di utilizzare quella stessa montagna come propria officina di fabbro … ed

ecco perché da allora l’Etna spruzza scintille di fuoco!

Un altro mito greco è legato al gigante

Tifeo. La sua punizione per aver sfidato Giove fu quella di essere legato mani e

piedi e condannato a sorreggere la Sicilia per sempre: i suoi piedi sarebbero

sul capo Lilibeo, il suo braccio destro è legato al capo Faro o Peloro e il

braccio sinistro, in basso, sul capo Passero. La sua testa giace sotto l’Etna,

per cui quando il vulcano brontola ed emana fuoco è in realtà il lamento di

protesta di Tifeo.

Tutti

conoscono la storia del pastorello Aci innamorato della ninfa marina Galatea. I

due amanti furono contrastati dal ciclope Polifemo, il quale per avere la bella

tutta per sé, uccise Aci lanciandogli contro enormi massi. Polifemo in realtà è

l’Etna, il suo unico occhio rappresenta il bagliore rosso del cratere, e ogni

tanto ancora, come allora, lancia enormi pietre pericolose in aria.

Grazia Musumeci

https://www.go-etna.it/blog/miti-e-leggende-legati-alletna/

Il web è già abbastanza inflazionato di articoli inerenti alle

isole Eolie, le sette perle del Tirreno Meridionale ricche di storia,

fascino e suggestioni. Per tale ragione, vorrei soffermarmi a descrivere

soprattutto gli aspetti più misteriosi di questo meraviglioso

arcipelago siciliano, con particolare attenzione ai colori che ogni

singola isola sa esprimere, quasi a voler gareggiare, come tante

primedonne, nella vanità della quotidiana rappresentazione scenica

della natura; ma l'interesse viene catalizzato irresistibilmente anche

da tutte quelle leggende, a metà fra tradizione popolare e realtà

storica, che ancora oggi si tramandano nelle isole del fuoco e del

vento.

Tutta la Sicilia

respira di millenni di storia, spesso intrecciati col mito, ma alle

Eolie è facile confondere la leggenda con la realtà, tanto appaiono

naturalmente verosimili i racconti dei pescatori che parlano di fate,

eroi o entità divine, con gli occhi di bambini innamorati della loro

terra, mentre a volte si può restare increduli di fronte a storie vere

perse nella notte dei tempi e dalla trama sorprendentemente insolita.

Già nelle origini del

loro nome, le Eolie tradiscono la propria genesi mitica; è l'Odissea di

Omero a raccontarci che le isole sono la dimora del dio dei venti, Eolo.

Secondo una delle tante leggende, Eolo e il gemello Beoto nascono

dall'amore segreto di Melanippa per Poseidone (Nettuno); il nonno

materno, per punire la figlia, consegna Melanippa a un abitante di

Metaponto, che adotta i due bambini.

I due gemelli,

diventati adulti, prendono il potere e uccidono la moglie del padre

adottivo, per vendicarne le angherie che questa infliggeva alla madre

naturale. In seguito a tale episodio, sono costretti a fuggire, Beoto in

Tessaglia, mentre Eolo si rifugia nelle isole dove egli stesso fonda la

città di Lipara.

Eolo, narra l'Odissea,

custodiva i venti dentro alcuni otri; abitava insieme ai suoi 12 figli

(sei maschi e sei femmine, sposati fra loro) nelle isole della Sicilia

che da lui presero il nome Eolie. Dopo avere accolto Ulisse, gli fece

dono dei venti chiusi in un otre, che i suoi compagni incautamente

aprirono, pensando custodisse un tesoro, provocando in tal modo una

furiosa tempesta che fece ritornare la nave verso le Eolie: Eolo,

credendo che Ulisse fosse perseguitato dagli dei, si rifiutò di

aiutarlo e lo allontanò dalle isole.

Le Eolie rappresentano la

porta della Sicilia. Lì arrivò Ulisse con la sua flottiglia, già provata da un

lungo vagare per mari ignoti. Quando approdarono alle Isole Eolie, Ulisse e i

suoi erano appena sfuggiti ai massi del Ciclope. Lì Ulisse incontrò Eolo, il dio

dei venti, che voleva che l'eroe greco raccontasse le sue imprese e le storie

della guerra.

Per un mese intero

Ulisse si fermò da Eolo.

In realtà, le Isole

Eolie nascono in fasi successive come vulcani sottomarini quasi due

milioni di anni fa, ma vengono abitate dalla fine del V millennio A.C.

da popolazioni provenienti dalla Sicilia e stanziatesi a Lipari, Salina

e Filicudi per sfruttare la risorsa economica dell'ossidiana, eruttata

dal Monte Pelato, sulla costa Nord Orientale di Lipari. L'ossidiana, una

sorta di vetro naturale nero e brillante, per quanto possa apparire

strano, ha la stessa composizione chimica della bianca pomice, dalla

quale differisce unicamente per lo stato vetroso anziché spugnoso,

generato dalla repentina diminuzione della temperatura della colata

lavica nella fase terminale delle eruzioni.

E' incredibile come due

materiali così diversi, uno scuro e pesante, l'altro candido e leggero

(tanto da galleggiare sul mare anche a chilometri di distanza), possano

avere la medesima origine; certo è che dell'esportazione dell'ossidiana

di Lipari, il materiale più tagliente allora disponibile in natura, vi

è ampia traccia oltre che in Sicilia, in Liguria, nella Francia

meridionale e persino nella lontana Dalmazia.

Geograficamente, le

sette isole sono disposte a semicerchio, poco più a nord del 38°

parallelo (fra 38° 22' e 38° 80' di latitudine nord e 14° 22' e 15°

20' di longitudine est), per una lunghezza complessiva di oltre 70 Km

nel Tirreno Meridionale, di fronte alla costa siciliana messinese: la

forma arcuata delle Eolie ricorda i più grandi archi vulcanici del

Giappone, delle Isole della Sonda e delle Antille, che hanno un'origine

analoga: nascono infatti da profonde fratture del fondo marino, generate

dallo scontro fra la crosta di un mare e quella di un continente.

(Ermanno

Sommariva)

Si narra che Eolo, giunto alla corte di Liparo, re degli Ausoni, che,

abbandonate le coste campane, in seguito a una lite con i fratelli, vi approdò

dandole il suo nome, ebbe in sposa una sua figlia e il regno, in cambio del suo

ritorno sulle coste campane, rimastegli nel cuore, cosa che, come da promessa,

avvenne. Qui si innesta il nostro Ulisse, l’eroe più contemporaneo in quanto

portatore di armonia e caos, luce e tenebre, conosciuto e ignoto, quiete e

tempesta, che, reduce dalla guerra di Troia e privo della sua nota spavalderia,

giunto al cospetto di Eolo, conquistatolo con la sua drammatica storia,

ricevette in dono un otre di pelle, custode dei venti contrari alla navigazione

con cui ritornare nell’amata Itaca, sogno rimandato a causa della curiosità dei

suoi compagni di navigazione che aperto il contenitore, creduto depositario di

tesori di inestimabile valore, liberarono le correnti più violente, scatenando

una terribile tempesta.

____________________________________________

Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi -

Giusi Patti Holmes

LE

ISOLE EOLIE.

L'incantevole arcipelago delle Isole Eolie si trova nel Mar Tirreno

meridionale a nord della Sicilia.

Si

compone di 10 fra isole e isolotti, ma soltanto sette sono abitate: Lipari,

Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli.

La

superfice dell'arcipelago è di 115 Kmq, i centri abitati sono circa 20, i

comuni 4:

S.Marina

Salina, Malfa, Leni nell'isola di Salina e Lipari sull'omonima isola da cui,

amministrativamente dipendono tutte le altre isole.

La

popolazione è di circa 12.000 abitanti.

Le

isole fanno parte della Regione Sicilia e dipendono dalla provincia di

Messina.

Nacquero

circa 700.000 anni fa nel seguente ordine:

Panarea, Filicudi, Alicudi,

Salina, Lipari, Vulcano e per ultimo Stromboli il quale forse ha circa 40.000

anni di età. Da ricordare l'emersione di Vulcanello avvenuta nel 183 a.c.,

mentre le ultime colate di pomice ed ossidiana sul monte Pelato a Lipari, sono

avvenute circa 1500 anni fa.

Lipari

Superfice Kmq. 37,6 Abitanti 8.000

. È la più importante ed

estesa isola delle Eolie. Lipari è una isola vulcanica il cui aspetto attuale

è il risultato di innumerevoli eruzioni e lunghissimi periodi di inattività.

Lipari è la più popolosa isola dell'arcipelago ed i suoi 9.000 abitanti

vivono in diversi centri abitati: Lipari propriamente detta, Pianoconte,

Canneto, Quattropani, Acquacalda, Porticello.

Stromboli

Superfice Kmq. 12,6 Abitanti 450. Stromboli è celebre per il vulcano che la

domina, perennemente attivo, tanto attivo che l'isola può essere abitata

perchè il materiale eruttivo viene rovesciato soltanto presso la Sciara del

fuoco a nord-est dell'isola. L'unico grande cono vulcanico che forma l'isola

è alto 926 metri. I villaggi di San Vincenzo e San Bartolo nella parte

nord-est dell'isola formano il paese di Stromboli. Sulla costa meridionale

dell'isola sorge Ginostra, un villaggio praticamente isolato dal resto

dell'isola e raggiungibile soltanto via mare.

Panarea

Superfice Kmq. 3,3 Abitanti 280. Incantevole

isola, è stata abitata sin dai tempi preistorici. Alla estremità sud

dell'isola sul promontorio di Punta Milazzese è stato rinvenuto un villaggio

preistorico risalente alla età del bronzo. Anticamente l'isola era detta

Enonymos. Panarea è un pò un

arcipelago nell'arcipelago dato che è circondata da piccole isole minori:

Basiluzzo, Spinazzola, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera, Formiche, Panarelli,

Lisca Bianca. Basiluzzo fu abitato in età romana, oggi vi si coltivano

capperi.

Vulcano

Superfice Kmq. 21 Abitanti 400. L'isola

di Vulcano è costituita da 4 edifici vulcanici il più cospicuo dei quali è

il "Gran Cratere" alto 386 metri e sul quale è presente attività

vulcanica sotto forma di fumarole. L'ultima eruzione su questo cratere risale

al 1888/90. Vulcanello all'estremità nord-est dell'isola è alto appena 120

metri e sembra sia sorto dal mare nel 183 a.C. I rilievi più alti dell'isola

sono costituiti dal Monte Aria e dal Monte Saraceno alti circa 500 metri.

Questi due crateri sono inattivi da tempi preistorici.

porto di Panarea (foto mimmorapisarda)

Alicudi

Superfice Kmq. 5,2 Abitanti 140. Dell'arcipelago

è l'isola posta più a occidente. Ha forma semisferica, è di origine

vulcanica ed il suo nome deriva dall'antico "Ericusa" per il gran

numero di eriche presenti sul suo territorio. L'ulivo e la vite sono presenti

sull'isola oltre ai capperi. Tracce di insediamenti di età romana sono stati

rinvenuti nella parte orientale dell'isola la più abitabile per la

conformazione del terreno.

Il

punto più alto dell'isola è il "Timpone della Montagnola" che

tocca i 675 mt. di altitudine.

Filicudi

Superfice Kmq. 9,5 Abitanti 450. Di

grande interesse su questa isola la presenza di numerose, bellissime, grotte

marine, la più famosa delle quali, detta del Bue Marino, si riteneva un tempo

tana di mostruose creature. Sull'isola sono presenti tre vulcani ormai spenti:

la Fossa delle Felci che con i suoi 773 metri di altitudine è il punto più

alto dell'isola, la Montagnola 333 metri e il Torrione con 280 metri di

altitudine. Caratteristica è la forma dell'isola

con un promontorio chiamato Capo Graziano, sede di importanti scavi

archeologici che hanno rilevato la presenza di un villaggio preistorico

risalente al XVI secolo a.C. Lungo la rotta per Alicudi sorge la

"Canna": un imponente faraglione alto ben 85 metri. Anticamente

Filicudi era chiamata Phoenicodes per il gran numero di felci presenti

sull'isola.

Salina

Superfice Kmq. 26,8 Abitanti 2.150

. Il suo nome deriva da uno

stagno d'acqua salata posto nella parte sud dell'isola, che un tempo veniva

utilizzato come salina. L'isola è composta essenzialmente da due ex vulcani

(Fossa delle Felci mt.962 e Monte dei Porri mt. 860). Anticamente proprio per

questa sua caratteristica era chiamata Dydime, "la doppia". L'isola

è ricca di una folta vegetazione tipicamente mediterranea.

Nel

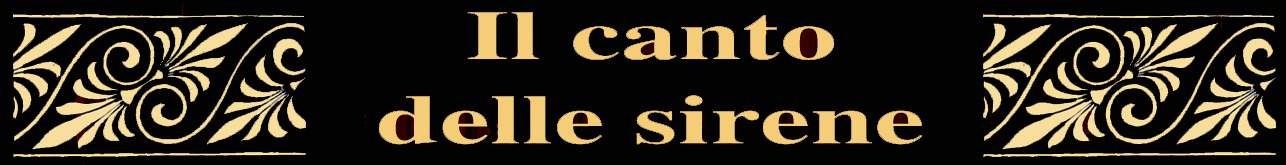

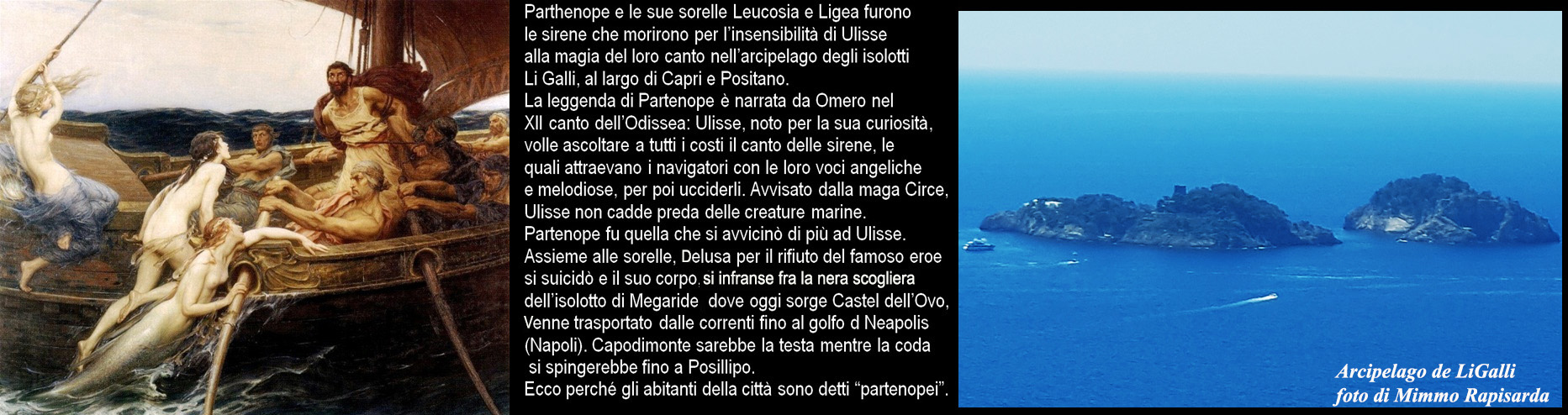

Golfo di Salerno, Odisseo e i suoi compagni incontrano le Sirene; grazie ai consigli della

maga Circe, Odisseo resiste al loro canto.La

tradizione, accolta anche da Virgilio, colloca l’isola delle Sirene

dell’episodio narrato da Omero in un gruppo di scogli a Sud della penisola di

Sorrento, al largo delle Isole Sirenuse.

Secondo altri, invece, le sirene

vivevano su un’isola tra Scilla e Cariddi, nello

Stretto di Messina.

fonte: historicaljourney.it

"Con

il fascino della loro musica attiravano i marinai che passavano nelle

vicinanze. Le navi si avvicinavano allora pericolosamente alla costa

rocciosa e si fracassavano. Le sirene divoravano allora gli

impudenti."

Due

tipi di sirene popolano il bestiario degli animali fantastici: le

sirene-uccelli e le sirene-pesci; le prime hanno preceduto le seconde.

Hanno testa e busto di donna, seni appuntiti e zampe palmate da uccello

acquatico; vivono sugli scogli delle isole disabitate. La loro arma per

"catturare" gli uomini è il canto.

La

prima storia di sirene entrata nella mitologia è quella di Orfeo che

accompagna gli Argonauti lungo il tratto presso l’isola delle Sirene.

Per distrarre i suoi uomini Orfeo suona la lira di Bitonto e va a

coprire il loro canto fatale; così perdono il loro potere. Ulisse

utilizza un altro espediente: mentre ai suoi uomini impone di turarsi le

orecchie egli, per tutelar se stesso, si fa legare all’albero della

nave. In tal modo può udire e vivere il pericolo ma uscirne vivo.

Sconfitte ancora una volta, le sirene si precipiteranno in mare. Così

narra la leggenda.

I

miti sono piuttosto contraddittori sulla loro origine. Apollonio le fa

nascere da Tersicore e da Acheloo, il dio fluviale. Altri le vedono

figlie di Melpomene. Molti affermano che fossero compagne di Persefone o

di Demetra. Fu al momento del ratto di Persefone che le sirene avrebbero

preso il volo verso la Sicilia; vennero attribuite loro ali e corpo da

uccello per volare alla ricerca della vergine rapita.

Qualcuno

avanza l’ipotesi che l’esser state trasformate in uccelli fosse una

punizione per non essersi opposte al rapimento della loro padrona.

Più

indulgenti, gli uomini, ne fecero l’immagine delle armonie celesti che

cantano per la gioia dei Beati nelle Isole Fortunate.

Nel

Medioevo, la sirena, affascinante e crudele, si confonde spesso con

l’inquietante arpia, avvoltoio del mondo sotterraneo...

Risale

forse a questa fase storica la trasformazione radicale della sirena che,

in veste di donna-pesce, si fa, via via, sempre più simbolo di

pericolosità. Le sirene hanno perso l’oscurità dei loro capelli; ora

sono bionde, hanno chiome lunghe e fluenti, ondulate come il mare.

Assieme allo specchio, simbolo che rimanda al doppio, all’ombra e

all’inganno, le sirene usano il pettine, termine che,

etimologicamente, rimanda alla sessualità. Ciò che lo specchio offre

è l’immagine di un corpo nel quale la parte animale ha pres o il

sopravvento.

o il

sopravvento.

Le

sirene moderne sono impregnate di una sessualità

che era totalmente

assente nelle sirene primitive.

Nella

mitologia greca, infatti, esse furono addirittura punite da Afrodite per

il loro tenace rifiuto a qualsiasi rapporto d’amore.

L’uomo

antico cercava nelle sirene quel dono che esse erano capaci di infondere

in un attimo di rapimento: il suono della conoscenza.

Ma

il cammino umano è lungo e faticoso; non è un caso che solo Ulisse, il

progenitore della coscienza (perchè è il primo ad usare il pronome

"io") abbia potuto reggere il peso della nuova consapevolezza

sopravvivendone.

Se

prima potevano allettare e far perire nel languore e nella malìa del

loro canto celestiale, nel medioevo il corpo diventa protagonista. Da

solari (l’oro del sole fermato nei capelli) le sirene diventano

lunari, inserite in un tempo ciclico, mutabile e misurabile. Esseri

lunari sottomessi alla temporalità e alla morte, come la luna che

nasce, cresce, decresce nel buio per poi risorgere.

Sirena

viene da sereno o da sera. Il crepuscolo evoca la pericolosità ed il

rischio di essere divorato.

Nel

Medioevo, periodo della Scolastica, dei Padri della Chiesa, delle

Crociate e di una diffusione sempre più dogmatizzata del Cristianesimo,

le sirene perdono dunque le ali; come nelle rappresentazioni alchemiche

è la caduta dell’anima.

Figure

per metà pesce e per metà donna, tra il mare, simbolo di un inconscio

ancora divorante, e la terra, luogo dell’uomo e regno assoluto

dell’Ego.

Dall’armonia

celeste - le ali da uccello dell’antichità - che si diffonde tra gli

uomini attraverso un canto che è suono, ancora troppo potente, della

conoscenza, alla "perdizione" nel profondo mare dove, per la

prima volta, le sirene iniziano a specchiare il loro corpo nudo e a

vedersi come illusione.

Il

primo autore medioevale a parlare delle sirene e del loro canto mortale

è Richard de Fournival nel "Bestiario d’amore" del 1250.

Molti viaggiatori narrarono di averne vedute e ne interpretarono i

comportamenti come segni prognostici. Anche Colombo (scopritore del

mondo "nuovo") ne vide tre che danzavano sulle onde, mute e

anche molto brutte. Due sono gli animali marini che, con le loro forme,

ben si prestano a supportare le leggende: il lamantino, un mammifero che

vive alla foce dei grandi fiumi africani e americani, e il dugon go,

cetaceo erbivoro dell’Oceano Indiano. Entrambi hanno grandi seni

rotondi privi di peli; quando allattano emergono dall’acqua con il

tronco.

go,

cetaceo erbivoro dell’Oceano Indiano. Entrambi hanno grandi seni

rotondi privi di peli; quando allattano emergono dall’acqua con il

tronco.

Nel

1614 viene descritta una storia d’amore tra un marinaio ed una sirena.

Le

storie d’amore tra l’uomo e la sirena sono meravigliose ma finiscono

sempre male: l’uomo, accompagnato nelle profondità degli abissi in

palazzi sottomarini, non può più liberarsi dal vincolo di

quell’amore.

Molto

disponibili ad aiutare i naufraghi, li nutrono e li accudiscono ma poi,

nei rapporti "traditi", non li lasciano andar via e spesso li

uccidono.

Nelle

leggende popolari sono presenti con vari nomi: in Germania è la "nixen",

sirena malvagia che spinge l’uomo al suicidio; nei Paesi Bassi le

"Merminnes", meno crudeli ma molto vendicative.

Come

simbolo, la sirena è sempre molto presente nelle rappresentazioni

iconografiche più antiche e resta vivo a lungo nelle miniature, nei

capitelli, nei blasoni e nelle incisioni.

E’

curioso che i tipografi, in passato, abbiano scelto l’insegna della

sirena a doppia coda quale simbolo della conoscenza e della cultura

umanistica.

Tra

le due branche del sapere, il due dell’opposizione e del conflitto

diremmo noi oggi, si apre il sesso affascinante, l’antro marino: è il

femminile quale ritorno al tutto, origine e fonte di ogni sapere, vera

porta dell'"altro" mondo.

E’

nel Medioevo, dunque, che la sirena diventa un mostro creato dalla

fantasia dell’uomo solo, isolato, come lo è il marinaio sempre in

viaggio, ossessionato dall’immagine della donna. E’ l’emblema del

demonio che seduce l’uomo ai piaceri della carne spingendolo alla

dannazione.

La

sirena è il fantasma della sessualità esigente e della tristezza

post-coitale: l’incanto, la fascinazione e la malìa della prima fase,

quella del desiderio erotico, si trasforma in prigionia e morte. Una

morte inutile e definitiva se l’amore è vissuto nell’immediatezza e

nell’orizzontalità. Poichè da sempre, amore e conoscenza formano un

tutt’uno inscindibile con l’uomo ed il suo stesso divenire.

Laura

Ottonello

__________________________________

Così

parlò De Crescenzo

Tra

sirene e fans deliranti, incontriamo Luciano De Crescenzo e il suo

Nessuno.

Lei

propone spesso al grande pubblico i classici, dalla filosofia alla

letteratura, a chi si rivolge in particolare?

Io

vengo definito un divulgatore, cioè uno che scrive cose complicate in

modo semplice, quindi per definizione un divulgatore si rivolge a un

pubblico di massa. Fino a poco tempo fa avevano le chiavi in mano del

paradiso letterario i critici letterari. Un autore che aveva scritto un

libro, per farsi conoscere, doveva passare sotto le forche caudine delle

terze pagine dei giornali. Oggi, grazie a Dio, e grazie ad alcuni nuovi

strumenti, ci si può far conoscere da platee vastissime.

Quali

sono questi nuovi strumenti?

Prima

di tutto, la televisione: ai fini informativi rende più un

"Maurizio Costanzo" che non un Enzo Golino, critico letterario

di Repubblica o dell'Espresso. Poi, oltre alla televisione, c'è

Internet. Quando si racconta un libro su Internet, anche con poche frasi

si fa conoscere il contenuto di questo libro a milioni di persone. Ci

sono poi anche altri fenomeni, come i "fan club". Io un

pochino mi vergogno di questa cosa. Finora c'erano i "Ramazzotti

fan club", i "Maradona fan club", si è mai visto il

"fan club" di uno scrittore? E invece sono sorti dei "fan

club" a Roma, a Napoli e anche all'estero e io, di tanto in tanto,

vado lì e incontro tutti questi ragazzi che mi vogliono bene e li

informo di quello che succede.

E

la tradizione letteraria?

Certo

è che Kafka, nel corso della sua vita, vendette solo seicento copie,

Svevo anche meno, Leopardi meno ancora, però, credetemi, Leopardi non

andò mai, nemmeno una volta, al "Maurizio Costanzo Show". A

me sarebbe piaciuto vedere Maurizio Costanzo che batteva una mano sulle

spalle (si fa per dire) del giovane Leopardi. Leopardi stava chiuso in

una stanzetta e scriveva. Lo scrittore oggi si deve dar da fare per

vendere e diffondere

il suo libro deve sopportare qualsiasi fastidio, deve sopportare la

folla, deve sopportare la sirena...

Io la

sirena la sopporto con molto piacere...

Perché

ha scelto proprio l'Odissea per questo suo ultimo lavoro?

Signori

miei, se uno si volesse oggi leggere l'Odissea, non è molto facile...

Se si prende la traduzione dell'Odissea di Ippolito Pindemonte, premesso

che Pindemonte è nato nel Settecento e ha tradotto l'Odissea in versi,

dopo tre pagine uno non ne può più, non ce la fa proprio più! Eppure

l'Odissea è un romanzo divertentissimo, pieno di colpi di scena,

accadono un sacco di cose c'è Polifemo, c'è Circe, c'è Scilla e

Cariddi, ci sono le Sirene. Così invece uno che legge l'Odissea si

diverte, però come l'ho scritta io, con un linguaggio umano, si capisce

addirittura tutto!

Quale

personaggio femminile dell'Odissea preferisce?

Tra

i quattro personaggi femminili dell'Odissea, Penelope, Circe, Calipso e

Nausicaa, io preferisco Nausicaa, se non altro per la rima... È una

battutaccia, lo so! Nausicaa si scrive con due "a"? Ma quello

è l'orgasmo finale, "Nausicaaaa..." Penelope è una signora

di mezza età, sempre triste, col velo, ma come mi può piacere? Non

dormiva, la notte sempre sveglia a fa' 'sta tela... Circe è una

tenutaria di una casa d'appuntamenti. Calipso è la peggiore di tutte:

sempre addosso con "Ti voglio bene, ti voglio bene" per sette

anni di seguito. L'unica alle gra, giovane (stava nuda, giocava a

palla...) è Nausicaa, grazie a Dio è n'ata cosa.

gra, giovane (stava nuda, giocava a

palla...) è Nausicaa, grazie a Dio è n'ata cosa.

Quali

elementi del carattere di Ulisse le piacciono di più, il desiderio di

conoscenza o la sua debolezza per le donne?

Ulisse,

detto tra noi, delle donne non se ne fregava assolutamente niente. Perché

lui rifiuta Calipso che gli aveva promesso l'eterna giovinezza, rifiuta

Nausicaa che il padre gli voleva far sposare, insomma rifiuta tutte. Il

pregio maggiore di Ulisse era la curiosità, la voglia di sapere, la

voglia di scoprire, quindi io auguro a tutti i giovani di nascere con

dentro la voglia di sapere di Ulisse, quello è il merito del nostro

eroe.

I

suoi libri sono molto conosciuti anche all'estero, quali in particolare?

Io

all'estero vendo molto, il paese in cui vendo di più è la Germania,

poi l'Italia, poi la Spagna, il Giappone, la Corea... In Corea hanno

comprato tutti i libri miei, pure l'ultimo. Che ppò capì un coreano di

Bellavista, questo per me è un mistero! Si sono comprati pure le

videocassette, quando le vedo raccontate in coreano, è terribile, vedo

me che parlo in coreano, è proprio terribile... Bisogna sapere che il

coreano è una lingua più "corta" dell'italiano e allora si

sente parlare, poi cessa la voce e io continuo a muovere la bocca!

Nei primi anni del secolo Pascoli dedica ad Ulisse

più di un componimento: “Il ritorno”, incluso nella raccolta Odi e

Inni, il cui tema prevalente è quello della nostalgia per la patria

lontana, e “L'ultimo viaggio” che rientra nella raccolta dei Poemi

conviviali del 1904. Qui l'epopea antica è interpretata alla luce di

significati estremamente moderni.

L'astuto e inarrestabile eroe greco, una volta

tornato a casa dal celebre viaggio, trascorre la vita

invecchiando

accanto all'amata moglie. Ma in lui rimane acceso un qualcosa

difficilmente decifrabile, l'attesa di un qualcosa di indefinito,

un'inesauribile sete di conoscenza. Passati dieci anni, decide di

colmare il vuoto creatosi nella sua anima con un ultimo viaggio, una

seconda odissea verso i luoghi visitati la prima volta, da consumarsi

con i vecchi compagni superstiti. L'Odisseo pascoliano è triste e

deluso, vecchio e stanco, pieno di dubbi, dominato dall'ansia di

cogliere il vero senso delle cose. Dopo tante peregrinazioni ritorna ai

luoghi del passato, vivi ancora nella sua memoria, non per compiere

nuove audaci imprese, ma per comprendere il senso dell'esistenza. Il suo

ultimo viaggio è un vano errare, ben lontano dal coraggio e dalla

sicurezza dell'Ulisse omerico, dalla sua volontà di accettare la sorte

e di sopportare le sofferenze. La sua sete di conoscenza si è mutata

nell'impossibilità di acquisire certezze, anzi, ha sollecitato in lui

ulteriori dubbi e interrogativi.

«Son io! Son io, che torno per sapere! / Chè

molto io vidi, come voi vedete / me. Sì; ma tutto ch'io guardai nel

mondo, mi riguardò; mi domandò: Chi sono?»

Così Ulisse lancia alle due immobili Sirene la sua

domanda. Vuole capire quale sia il significato dell'esistenza, ma le

Sirene non rispondono, e lasciano schiantare la nave nera dell'eroe tra

gli scogli. Come in Dante, l'ultimo viaggio si conclude con il

naufragio: «tra i due scogli si spezzò la nave» e il corpo dell'eroe

approda all'isola di Calypso. «Giaceva in terra, fuori / del mare, al

pié della spelonca, un uomo / … Era Odisseo: lo riportava il mare /

alla sua dea: lo riportava morto».

Sarà Calypso a fornirci la tragica risposta

all'interrogativo di Ulisse: «Non esser mai! Non esser mai! Più nulla

ma meno morto, che non esser più!». Il senso delle parole della dea è

drammatico: meglio per l'uomo non nascere, dato che deve inevitabilmente

morire. Ulisse perde così le sue certezze per diventare il simbolo

della crisi di valori che caratterizza il Decadentismo.

CIRCE

Maga dell'isola di Eea. Il

suo era un amore subdolo e velenoso, dato che pur di renderlo

corrisposto, nonostante la sua rinomata bellezza,

non esitava ad utilizzare le sue insidiose magie. Significativo

fu il trattamento che riservò a Scilla, sua rivale nel corteggiamento

di Glauco: contaminò infatti la sorgente in cui la ragazza era solita

bagnarsi con una pozione magica in modo che, quando questa si immerse,

venne tramutata nel mostro da dodici zampe e sei testa che, in coppia

con Cariddi, divenne lo spauracchio di tutti i marinai che passavano per

lo stretto di Messina, compreso Odisseo. Tuttavia questo fascino

"oscuro" colpì anche l'eroe di Itaca, che dopo essere

sfuggita alla trappola della maga, passò un anno intero accanto a lei.

L’Odissea

continua con la richiesta di vendetta nei confronti di Odisseo di

Polifemo al padre Poseidone, mentre Ulisse non riesce a raggiungere

Itaca a causa della curiosità dei compagni, che mentre egli dorme

decidono di vedere il contenuto dell'otre regalato da Eolo e dal

contenitore escono tutti i venti che fanno sfumare il possibile ritorno

dell'eroe di Itaca a casa sua. Ma

subito dopo una sciagura ancora peggiore si abbatte sulla piccola flotta

di Odisseo: il popolo dei Lestrigoni, enormi uomini cannibali, che

appena si accorgono dei visitatori, li aggrediscono ferocemente

divorandone uno e affondano con dei massi tutte le navi che rimangono

eccetto quella di Odisseo che sbarca con i restanti compagni sull'isola

di Eea, dove, dopo due giorni di diffidenza passati a riposarsi, manda i

suoi compagni alla casa della maga Circe, una figura misteriosa e

conturbante su cui vale la pena soffermarsi.

«Trovarono

nelle valli il palazzo di Circe, costruito con pietre lisce, in un luogo

isolato. E intorno ad esso c'erano lupi di montagna e leoni che lei

aveva stregato, dando loro droghe maligne. E quelli non si avventarono

contro gli uomini, ma dimenando le lunghe code si rizzarono sulle zampe.

«Come

quando intorno al padrone che viene dal banchetto, scodinzolano i cani,

ché sempre porta

ghiottonerie: così intorno a loro agitavano la coda i lupi di forte

unghia e i leoni. Ed essi ebbero paura al vedere i bestioni terribili.

«Si

fermarono nell'atrio della dea dalle belle chiome. Sentivano Circe

cantare dentro con voce soave, mentre tesseva una tela grande,

immortale, come sono i lavori delle dee, sottili e splendenti e pieni di

grazia.

«Tra

loro prendeva a parlare Polite, capo di uomini, che mi era il più caro

e il più fidato dei compagni. Diceva: ‹Amici, dentro c'è una che

tesse una grande tela e canta con bella voce: tutta la campagna ne

risuona. O è una dea o donna mortale. Via, mandiamo un grido subito!›

«Così

parlò. Ed essi con un grido la chiamavano.

«Ella

ben presto uscì aprendo i lucidi battenti della porta, e li invitava

dentro. Ed essi tutti insieme nella loro semplicità la seguivano. Ma

Euriloco non si mosse, ebbe il sospetto che ci fosse un inganno.

«Li

faceva entrare. Li mise a sedere sulle sedie e sugli alti seggi. E' per

loro mescolava formaggio e farina d'orzo e miele verde con vino di

Pramno, e univa a quel cibo droghe malefiche: voleva che si scordassero

completamente della patria.

cibo droghe malefiche: voleva che si scordassero

completamente della patria.

«E

dopo che glielo diede ed essi l'ebbero bevuto, subito poi li colpiva con

la sua verga e li chiudeva nei porcili. Ed essi avevano, dei maiali, le

teste e la voce, le setole e l'aspetto, ma la mente era immutata, come

prima.

«Così

stavano rinchiusi e piangevano. A loro Circe gettò innanzi ghianda di

leccio e ghianda di quercia e il frutto del corniolo, da mangiare: sono

i cibi consueti dei porci che si sdraiano a terra.

«Euriloco

giunse ben presto alla nave a dire la novità riguardo i compagni e

l'amaro destino che era loro toccato. Ma non poteva pronunciare neppure

una parola, benché lo desiderasse e volesse, colpito com'era da grande

dolore. Gli occhi gli si riempivano di lacrime, dentro di sé non

pensava che a piangere.

«Ma

quando noi tutti stupiti lo interrogammo, allora finalmente raccontò la

morte degli altri compagni. Diceva: ‹Andavamo, come tu comandavi,

Odisseo, su per le boscaglie. Trovammo nelle valli un bel palazzo

costruito con pietre lisce, in un luogo isolato. Là c'era una che

tesseva una grande tela e cantava ad alta voce: una dea o donna mortale.

E i compagni con un grido la chiamarono. Ella ben presto uscì aprendo i

battenti della porta, e li invitava dentro. Ed essi tutti insieme nella

loro semplicità la seguirono. Ma io non mi mossi: ebbi il sospetto che

ci fosse un inganno. Sparirono tutti insieme, nessuno di loro comparve

più. A lungo io sedevo là e spiavo.›

«Così

diceva. Ed io mi cinsi all'omero la spada dalle borchie d'argento - era

una grande spada di bronzo - e mi misi l'arco in spalla. E a lui ordinai

di condurmi indietro per la stessa strada.

«Ma

egli mi prendeva le ginocchia con tutte e due le mani, mi supplicava, e

con voce di pianto mi rivolgeva parole: ‹Non menarmi là contro

voglia, o discendente di Zeus, ma lasciami qui! So che neppure tu farai

ritorno indietro e non riuscirai a condurre via alcun altro dei tuoi

compagni. Ma con questi qui, subito, scappiamo! Possiamo ancora sfuggire

al giorno funesto.›

«Così

parlava. Ed io gli rispondevo e dissi: ‹Euriloco, tu sta' pure qui, in

questo luogo, a mangiare e a bere, accanto alla nave. Ma io andrò: ne

ho un'imperiosa necessità.›

«Così

dicevo. E dal mare salivo verso l'interno.

«Ma

quando camminando per le sacre valli stavo per giungere alla grande casa

della maga Circe, allora mi si fece incontro Ermes dalla verga d'oro.

Somigliava ad un giovinetto al quale spunta la prima barba, e la cui

adolescenza è piena di grazia.

«Mi

prese per mano, si rivolgeva a me e disse: ‹Dove vai, infelice, per

queste alture da solo, ignaro come sei del luogo? I tuoi compagni qui

stanno rinchiusi nel palazzo di Circe, come porci, e occupano solide

stalle. Vai forse là per liberarli? Neppure tu, te lo dico, farai

ritorno, ma resterai invece dove sono gli altri. Ma via, io ti voglio

liberar dai guai e salvare. To', con questo farmaco benigno vai dentro

il palazzo di Circe: esso terrà lontano dal tuo capo il giorno funesto.

E ora ti svelo tutte le malizie e le astuzie di Circe. Ti preparerà un

beveraggio, ci metterà dentro delle droghe: ma neppure così riuscirà

a stregarti. Non lo permetterà il farmaco che intendo darti: e ti dirò

anche ogni cosa che tu devi fare. Quando Circe ti percuoterà con la sua

lunghissima verga, tu traiti dal fianco la spada e avventati contro di

lei, come se volessi ucciderla. Ella t'inviterà, spaurita, a giacere

con lei. Allora tu non rifiutare il letto della dea, se vuoi che ti

liberi i compagni e ti accolga ospitalmente: ma imponile di giurare il

solenne giuramento degli dei beati, che non vorrà a tuo danno tramare

qualche altra sventura. Eviterai che, una volta spogliato, ti renda vile

e imbelle.›

«Così

parlava l'Argicida, e mi diede l'erba che aveva strappato da terra, e mi

mostrò com'era fatta: era nera nella radice, bianco come latte il

fiore. Moli la chiamano gli dei. Ma è difficile per gli uomini mortali

trarla fuori dal terreno scavando: gli dei invece possono tutto.

«Ermes

poi se n'andò su per l'isola selvosa all'alto Olimpo: ed io camminavo

verso la casa di Circe e il cuore nell'andare mi batteva forte.

«Mi

fermai alla porta della dea dalle belle chiome. E là diedi un grido: la

dea udì la mia voce.

«Ella

ben presto uscì aprendo i lucidi battenti e m'invitava dentro. Io la

seguivo rattristato.

«Mi

fece entrare, mi mise a sedere su di un seggio dalle borchie d'argento:

era bellissimo, lavorato con arte. E sotto, per i piedi, c'era uno

sgabello.

«Mi

preparava il beveraggio in una coppa d'oro; e dentro ci mise una droga,

meditando la mia rovina.

«E

dopo che me lo diede ed io l'ebbi bevuto - e non mi stregò -, mi

colpiva con la sua verga, si volgeva a me e disse: ‹Va' ora nel

porcile e coricati in mezzo agli altri compagni!›

«Così

diceva. Ed io mi trassi dal fianco la spada acuta e m'avventai contro

Circe come se volessi ucciderla.

«Lei

gridava forte e corse di sotto e mi abbracciò le ginocchia, e con voce

di pianto mi rivolgeva parole: ‹Qual è il tuo nome? di che paese sei?

Dove hai la città e la famiglia? Sono qui piena di stupore: a bere

queste droghe, tu non rimanesti stregato. Nessun altro uomo tollerò

queste droghe, a berle, non appena gli passarono in gola. È in te una

mente che non si lascia affascinare. Certo tu sei Odisseo. E sempre mi

andava dicendo l'Argicida dalla verga d'oro che saresti venuto qui, al

ritorno da Troia con la nave. Ma via, riponi la spada nella guaina e noi

due poi saliamo sul nostro letto! Uniti in amore, avremo fiducia l'uno

nell'altro.›

«Così

parlava. Ed io le risposi: ‹O Circe, ma come! M'inviti a essere buono

con te, tu che mi hai reso porci nella sala i compagni e mi trattieni

qui meditando un inganno e mi dici di venire in camera e di salire sul

tuo letto per rendermi così, una volta spogliato, vile e imbelle! Ma io

non intendo salire sul tuo letto, a meno che tu non consenta, o dea, a

farmi un solenne giuramento, che non vorrai a mio danno tramare qualche

altra sventura.›

«Così

dissi. E lei subito giurava come volevo.

«Quando

ebbe pronunciato il giuramento, allora andai sopra il letto bellissimo

di Circe.

«Intanto

nella sala si affaccendavano le quattro ancelle che le fanno i lavori

per casa. Esse sono figlie dei fonti e dei boschi, e dei sacri fiumi che

scorrono al mare.

«Una

metteva sui seggi belle coperte color porpora e sotto vi stendeva panni

di lino; l'altra collocava davanti ai seggi le mense d'argento e vi

posava sopra canestri d'oro; la terza mescolava con acqua dentro un

cratere d'argento un vino delizioso, dolce, e distribuiva le tazze

d'oro; la quarta portava acqua e accendeva un gran fuoco sotto un grosso

recipiente, e l'acqua si scaldava.

«E

quando prese a bollire entro il rame lustro, mi faceva, Circe, sedere

nella vasca da bagno e mi lavava con l'acqua della grande caldaia,

versandomela piacevolmente tiepida giù per il capo e le spalle, finché

mi tolse dalle membra la stanchezza mortale. E dopo che mi ebbe lavato e

unto abbondantemente di olio, mi mise indosso una tunica e un bel manto

e mi menava nella sala. Lì mi fece sedere su di un seggio dalle borchie

d'argento: era bellissimo, lavorato con arte. E sotto, per i piedi,

c'era uno sgabello.

«Un'ancella

recava acqua in una brocca d'oro, assai bella: la versò sopra un bacile

d'argento per la lavanda alle mani. E dinanzi stese una mensa di legno

levigato.

«La

dispensiera portò il pane, lo mise davanti: recò ancora molte vivande,

dando con larghezza di quello che c'era in serbo.

«E

m'invitava, Circe, a mangiare. Io non ne avevo voglia, ma sedevo

pensando ad altro. Il mio cuore presagiva sventure.

«Circe,

come s'accorse che io stavo là e non stendevo le mani sui cibi e che

avevo un forte dolore, mi si faceva vicina, mi rivolgeva parole: ‹Come

mai, Odisseo, siedi così, simile a un muto, rodendoti l'animo, e non

tocchi né vivande né vino? Certo tu sospetti qualche altro inganno. Ma

non devi temere: ti ho già fatto il solenne giuramento.›

«Così

parlava. Ed io le rispondevo: ‹O Circe, e quale uomo che sia giusto e

assennato, può aver cuore di saziarsi di cibo e bevanda, prima di

liberare i suoi compagni e vederseli davanti agli occhi? Ma se tu

davvero m'inviti premurosa a bere e a mangiare, scioglili, fammeli

vedere coi miei propri occhi, i cari compagni.›

«Così

parlavo. E Circe era già andata via attraverso la sala tenendo in mano

la sua verga. Aprì le porte del porcile e li fece uscire: erano simili

a maiali ingrassati di nove anni.

«Le

si fermarono di fronte: e lei passava in mezzo ad essi e li ungeva uno

per uno con un farmaco diverso. E dalle loro membra cadevano le setole

che prima aveva fatto spuntare la droga malefica: gliel'aveva data lei

stessa, Circe sovrana. E uomini tornarono di nuovo, più giovani che non

fossero prima, e molto più belli e più grandi di statura a vedersi.›

___________________________

L’Isola

di Circe. Nel X Libro dell’Odissea Omero narra le vicende che vedono l’approdo

di Ulisse e dei suoi compagni sull’Isola di Eea, abitata da Circe. Ulisse, con i

suoi compagni, sbarcati nella notte, riposarono per due giorni e due notti, al

terzo giorno:

Questi

riferimenti, e il percorso successivo con direzione Nord-Est, condurrebbero a

Ustica, l’isola in cui Omero e la mitologia classica fanno risiedere Circe,

l’affascinante maga che trasformava in animali gli sprovveduti che le si

accostavano, chiamata dai Greci “Ostèodes”, l’Isola delle Ossa degli Uomini

Morti e legata alle sirene che, racconta il poeta, stavano sedute su un prato, o

appollaiate su una roccia, con tutt’attorno “un gran cumulo di ossa umane”. Le

sirene si narra che cantino ancora a Ustica, ammaliando l’uomo e le forze della

natura. Fonte: Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi -

Giusi Patti Holmes

_________________________________

"L'isola di Eea (in greco antico: Αἰαίη, Aiáiē oΑἰαία, Aiáiā, in latino: Aeaea)

viene nominata nell'Odissea come dimora della maga Circe e prendeva il nome da

Eos, l'aurora. Che la sede di Circe fosse un'isola è ben chiaro nel libro X

dell'Odissea in quanto Ulisse, salito su una roccia scorse nella sua interezza

il contorno dell'isola: e il pelago tutto d'intorno la stringe e ghirlanda. Tale

isola è stata identificata, fin dall'antichità (lo testimonia Strabone), con

l'attuale promontorio del Circeo. Tuttavia il Circeo non è che un promontorio e

in passato era una penisola; si è ipotizzato quindi che in epoca antica dovesse

essere separato dalla terra e circondato dal mare o collegato alla terra da una

spiaggia. A ricordo di questa sede ipotetica esiste ancora una grotta indicata

come "della Maga Circe", dove il termine maga (di uso popolare e letterario non

greco) sostituisce quello originario di dea, nonché le rovine del cosiddetto

"Tempio di Circe (o di Venere)", dove fu rinvenuta una testa di una statua,

attribuita alla divinità.

La

dimora di Circe era al centro dell'isola, in un'aprica pianura e in giro si

vedevano ampie strade. Come si può notare sia l'isola che le ampie strade

lasciano dei dubbi sull'identificazione di Eea con il Circeo, tuttavia il

promontorio del Circeo, visto da Gaeta o Sperlonga, può sembrare proprio

un'isola. Alcuni storici hanno ipotizzato che l'isola corrispondesse

all'acropoli di Terracina o comunque in una zona vicina a Terracina. Inoltre a

Terracina il tempio della dea Feronia sembra potersi identificare proprio con

Circe. Altri hanno ipotizzato, invece, che fosse l'isola di Ponza. Più di

recente altri ancora, come il professore e storiografo neozelandese L.G. Pocock,

studiando e ripercorrendo approfonditamente gli eventi descritti nell'Odissea di

Omero, hanno identificato Eèa nell'Isola di Ustica, la quale, anche per lo

scrittore Marco Carlo Rognoni, sembra corrispondere al luogo più plausibile a

motivo della sua particolare storia, posizione e morfologia.

Qui

vive la maga Circe che trasforma i compagni di Odisseo in porci. Il dio

Ermes, però, salva l’eroe e i suoi compagni dai sortilegi della maga

che, diventata un’ospite generosa, li trattiene presso di sé per un

anno.

fonte: historicaljourney.it

La nave si avvicina allo stretto; il silenzio del mare è rotto a poco a poco da

un rombo che ruggisce sempre più forte, sino a diventare assordante. Eccola là,

Cariddi, divora paurosamente l'acqua facendo vedere il fondo del mare turbinante

di sabbia nera e quando la rigetta ribolle tutta, mugghiando, e la

spuma ricade sulle rocce. Mentre i marinai di Ulisse tentano di evitare Cariddi,

Scilla sporge le sue teste e afferra sei uomini; il mostro li trascina nel suo

antro, e gli sventurati si dimenano nell'aria, urlano, chiedono aiuto al loro

capo. Nel suo covo Scilla li divora vivi. "Fu la cosa più triste", ricorda

Ulisse, "tra tutte quelle che vidi navigando sul mare." La nave passa e approda

in una baia di acque calme, vicino a una grotta dove danzano le Ninfe.

È l'ultima prova. Circe aveva predetto che sarebbero sbarcati su un'isola

chiamata Trinachia (ossia Trinacria) dove pascolano pacifiche le mandrie del

Sole. Sono incustodite, ma guai a ucciderne una!

Non partoriscono né muoiono mai, perciò il loro numero resta sempre identico.

"Non toccate quelle bestie", aveva ammoni- to Circe, "se riuscirete a farlo

potrete tornare a Itaca. Altrimenti sarà la vostra fine."

fonte

“La sicilia degli Dei” di G. Guidorizzi e S. Romani – Raffaello Cortina Editore

Scilla ivi alberga, che moleste grida

Di mandar non ristà.

La costei voce altro non par che un guaiolar perenne

di lattante cagnuol: ma Scilla è atroce

Mostro, e sino a un dio, che a lei si fesse,

Non mirerebbe in lei senza ribrezzo.

Dodici ha piedi, anteriori tutti,

Sei lunghissimi colli e su ciascuno

Spaventosa una testa, e nelle bocche

Di spessi denti un triplicato giro, e la morte più amara di ogni dente.

Scilla e Cariddi Sono i

due mostri a cui Odisseo riesce a sfuggire pur perdendo alcuni uomini.

"Geograficamente Cariddi è collocabile sulla punta messinese della Sicilia, a

Capo Peloro. Scilla è situata sull'omonima punta, che sorge 22 km a nord del

capoluogo: il Promontorio Scillèo, proteso sullo Stretto di Messina, che

anticamente veniva infatti denominato Stretto di Scilla.

Il

toponimo scylla (cagna) richiama un misterioso mostro che sarebbe il

responsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono la fine di molti

naufraghi. Descritta da Strabone come uno scoglio simile a un'isola, Scilla

mantiene tutt'ora i tratti di questo paesaggio. I suoi pochi abitanti furono

degli abili navigatori e conoscitori delle rotte, notizia questa confermata da

San Girolamo".

fonte: historicaljourney.it

_____________________

Scilla, “colei che dilania”, e Cariddi, “colei che

risucchia”, i due mostri a cui Ulisse riuscì a sfuggire, pur perdendo

dei preziosi compagni di avventura, per tradizione corrispondono allo

Stretto di Messina. Tra le leggende, appartenenti al patrimonio

culturale dell’antica Messina, la più nota ricorda l’esistenza del

mostro Cariddi, mitica personificazione di un vortice formato dalle

acque dello Stretto.

Per

alcuni, infatti, Cariddi era la ninfa, figlia di Poseidone e Gea, tormentata da

una grande voracità, che avrebbe rubato e divorato i buoi di Eracle, passato

dallo Stretto coll’armento di Gerione e, per punizione, trasformata da Zeus in

un orribile mostro. Omero fu il primo a parlarne nel canto XII dell’Odissea,

dicendo che ingoiava tre volte al giorno un enorme quantità d’acqua per poi

sputarla trattenendo, però, tutti gli esseri viventi che vi trovava.

fonte:

Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi - Giusi Patti Holmes

“altro scoglio, più basso tu lo vedrai, Odisseo, / vicini uno all’altro, /

dall’uno potresti colpir l’altro di freccia. / Su questo c’è un fico grande,

ricco di foglie; / e sotto Cariddi gloriosamente l’acqua livida assorbe. / Tre

volte al giorno la vomita e tre la riassorbe / paurosamente. Ah, che tu non sia

là quando riassorbe”.

SCILLA

(mitologia greca)

Figlia di Niso, re di Megàra. Innamoratasi del nemico Minosse, che

assediava la città di Megàra, lo aiutò nell'impresa; per fare ciò,

recise al padre il fatale capello d'oro che aveva in testa e dal quale

dipendevano la sua vita e il destino della Patria. Niso infatti morì;

Minosse conquistò la città, ma fece lapidare l'innamorata parricida

che gli dèi mutarono poi in allodola. (Cfr. Virgilio, Georgiche, I.)

Figlia

di Tifone e di Echidna; in origine Ninfa bellissima, di cui s'invaghì

il dio marino Glauco, il quale, non riamato, per vendetta, dalla maga

Circe fece mutare la bella Ninfa in un orribile mostro latrante con sei

teste e le bocche dotate ciascuna di una triplice fila di denti. Per

l'orrore che ebbe di se stessa, Scilla si precipitò in mare e si

nascose in uno scoglio di fronte all'antro dove dimorava l'altro mostro

marino Cariddi. Da quel sito Scilla sporgeva le sue teste per spaventare

i naviganti o per rapirli quando le si avvicinavano. Secondo un'altra

versione, Scilla subì quella trasformazione per opera di Anfitrite,

gelosa della Ninfa perchè amata da Poseidone. Nella realtà Scilla e

Cariddi sono due scogli tra Reggio Calabria e lo Stretto di Messina. (Cfr.

Virgilio, Eneide, I, VII; Ovidio, Metamorfosi, XIII, XIV; Igino, Favole,

CXCIX.)

Cioè

la costa siciliana a destra.

Ulisse

decise di intraprendere questa seconda via, verso Sud. Partendo da Imera

lo Stretto di Messina offre la più breve via marina per raggiungere la

Grecia, nella durata indicata.

La

nave trascinata per nove giorni, alla decima notte si avvicinò

all'isola di Ogigia, dove abita Calipso.

A

Nord dello Stretto di Messina, l'unica isola in cui può essere

trasportato un naufrago, è il gruppo delle isole Lipari. Determinare

quale isola di questo gruppo sia l'isola Ogigia di Omero è difficile.

Secondo

Omero, l'isola si trova là dove si trova l'ombelico del mare; forse

questo farebbe concludere che si tratti dell'isola principale del gruppo

e cioè Lipari, o, a causa della forma del vulcano, Vulcano.

Ma

forse Omero si riferisce con la sua descrizione della ricchezza delle

piante a Panarea, anche qui si trovano insediamenti preistorici.

Sull'isola di Calipso, Ulisse si costruì una zattera con cui riuscì a

raggiungere la terra dei Feaci, che, finalmente, lo accompagnarono ad

Itaca.

CARIDDI

- "Tra Punta

Pezzo in Calabria e Capo Peloro o Capo Faro in Sicilia la soglia

sottomarina s'innalza fino a raggiungere i cento metri sotto il livello

del mare. Accade che quando nel mar Tirreno, a nord, c'è alta marea, a

sud della soglia, nel mare Ionio, c'è bassa marea e viceversa. Questo

continuo alternarsi di basse ed alte maree, origina alterni flussi e

riflussi d'acque dall'uno all'altro mare che generano maree dal

dislivello medio di 15-20 cm., con punte massime anche di 50 cm., in un

ciclo completo di 24 ore e 50 minuti.

Si

creano così violenti spostamenti di masse d'acqua in senso orizzontale

e rapide emersioni di acque profonde, che creano estesi e vorticosi

gorghi detti refoli (garofuli), mitologicamente identificabili nei

mostri di Scilla e Cariddi.La rema montante, ovvero la corrente di

flusso che dal mare Ionio va al mar Tirreno, inizia nello Stretto circa

due ore prima del passaggio della luna sul meridiano di Messina, corre

ad una velocità di circa 9 km. all'ora ed ha una durata media di circa

6 ore. Il riflusso o rema discendente inizia una lenta discesa verso il

mare Ionio 4 ore prima di tale passaggio e genera una corrente di circa

156

mt. al minuto. "Tanto durante il dominio dell'una o

dell'altra di queste correnti, si generano lungo le due rive dello

Stretto due contro correnti secondarie che formano nei seni lungo le

coste predette alcuni piccoli gorghi; tre gorghi principali, veri

vortici, si producono lungo lo Stretto; l'uno presso la Lanterna di

Messina ove si incontrano la corrente principale con la controcorrente

che esce dal porto e la controcorrente costiera; altro vortice si forma

alla Punta Pezzo in Calabria ove la corrente dominante è obblígata a

ripiegare per la configurazione dello Stretto e quindi a far resistenza

alla controcorrente lítoranea; un terzo vortice si forma presso la

spiaggia di Ganzirri ed è di minore importanza degli altri"'.Di

questo fenomeno naturale parla anche lbn Gùbayr nel suo libro

"Viaggio in Sicilia, ecc." (1183-1185), così descrive il suo

naufragio avvenuto nelle acque dello Stretto di Messina: "In questo

Stretto, il quale giace tra la Terra grande e l'isola di Sicilia, la

distanza fra le due coste è ridotta a sei miglia, e nel punto più

breve a tre. Il mare si precipita furioso in questo passo angusto come

la fiumana di al-'Arím, e bolle come una caldaia, tanta è la veemenza

della pressione e della spinta. Molto difficile riesce alle navi il

traversarlo..."'.

mt. al minuto. "Tanto durante il dominio dell'una o

dell'altra di queste correnti, si generano lungo le due rive dello

Stretto due contro correnti secondarie che formano nei seni lungo le

coste predette alcuni piccoli gorghi; tre gorghi principali, veri

vortici, si producono lungo lo Stretto; l'uno presso la Lanterna di

Messina ove si incontrano la corrente principale con la controcorrente

che esce dal porto e la controcorrente costiera; altro vortice si forma

alla Punta Pezzo in Calabria ove la corrente dominante è obblígata a

ripiegare per la configurazione dello Stretto e quindi a far resistenza

alla controcorrente lítoranea; un terzo vortice si forma presso la

spiaggia di Ganzirri ed è di minore importanza degli altri"'.Di

questo fenomeno naturale parla anche lbn Gùbayr nel suo libro

"Viaggio in Sicilia, ecc." (1183-1185), così descrive il suo

naufragio avvenuto nelle acque dello Stretto di Messina: "In questo

Stretto, il quale giace tra la Terra grande e l'isola di Sicilia, la

distanza fra le due coste è ridotta a sei miglia, e nel punto più

breve a tre. Il mare si precipita furioso in questo passo angusto come

la fiumana di al-'Arím, e bolle come una caldaia, tanta è la veemenza

della pressione e della spinta. Molto difficile riesce alle navi il

traversarlo..."'.

Allora

la nave di Gùbayr, è utile ricordarlo, urtò con la chiglia contro la

costa ed affondò. I naufraghi furono salvati dalle barche paesane,

subito accorse.Nel linguaggio popolare Cariddi cambiò nome e divenne

"u Galofuru o u Calofuru" per la somiglianza del suo ribollire

e dello spumeggiare delle sue crestine d'onda con la corolla a petali di

un garofano.

Di

parere contrario è lo Spallanzani il quale, nella descrizione di un suo

viaggio nel centro di Cariddi, sostiene che il gorgo "dai paesani

è chiamato Calofaro" non già dal ribollimento delle onde ma da

"Kalos e Pharos", cioè "bella torre, per esister Cariddi

presso la Lanterna".

Ed

ecco la descrizione che egli ne fa.

"La

barca che mi ci conduceva, era corredata da quattro sperimentatissimi

marinai, che all'accorgersi che dentro io vi entrava con qualche

ribrezzo, m'incoraggiarono, e mi promisero di farmi da vicinissimo

vedere il Calofaro, anzi di menarmici sopra, senza che avessi nulla a

temere. Osservato dal lido, mi appariva in sembianza d'un gruppo d'acque

tumultuanti, e a mano a mano che mi ci appressava, il gruppo diveniva più

esteso, più agitato, più eminente. Fui condotto fino ai lembi, ove

alquanto mi arrestai per farvi sopra i dovuti esami. Scopersi allora

senza ombra di dubbio non esser questo altrimenti un vortice. Insegnan

gl'ídrologi che per vortice nell'acqua corrente s'intende quel corso in

giro che ella prende in certe circostanze, e che questo corso o

rivoluzione genera nel mezzo una cava conoide capovolta, più o meno

profonda, la cui base all'íntorno colmeggia, e le interne pareti girano

a spira.

Ma niente di questo ravvisai nel Calofaro. Era esso

circoscritto da un giro circolare, tutto al più di cento piedi: ed

entro quei limití non eravi cavo di sorta, non moto vertiginoso, ma un

incessante ribollimento di acque agitate, che ascendevano, discendevano,

si urtavano, si respignevano. Questi irregolari movimenti, però, eran

placidi in guisa, che non vi era a paventar di nulla nell'andarvi sopra,

siccome feci. Solamente per la continua agitazione barcollava il mio

picciol legno, e conveniva far uso indefesso de' remi, perchè stesse

ritto, né spinto fosse fuori dal Calofaro. Alcuni corpi da me

lasciativi dentro cadere, se erano specifícatamente più gravi

dell'acqua, vi si attuffavano, né più ricomparivano: se più leggieri,

restavano a galla, ma d'indi a poco l'agitamento dell'acqua gli spingea

fuor di quel giro. Quantunque da queste osservazioni convinto io fossi,

che sotto al calofaro non si apriva alcun baratro o voragine, concíossíacché

allora vi dovesse essere un vortice atto ad ingojare i galleggianti, pur

m'invaghj di rintracciarne il fondo con lo scan aglio, e trovai che la

maggiore s a profondità non oltrepassava li 500 piedi: di più con

meraviglia appresi, che al di là del calofaro, verso il mezzo dello

Stretto, la profondità ne è doppia..."'.

MESSINA: SOPRA CARIDDI

Quando navigherai tra due scogli affacciati", disse Circe a Ulisse "vedrai che

uno è altissimo e liscio, e la sua cima affonda tra le mobi. Li è appostata

Scilla, nessuno la può vedere, tanto è capace di mimetizzarsi tra le rocce. Ma

d'improvviso, quando scorge una preda, un delfino, una balena o anche una nave,