Lasciato il borgo di Ognina, ha inizio uno dei più suggestivi litorali della costa jonica di Sicilia, tre miglia di litorale basaltico interrotto da sette grotte, battezzato Costa dei Ciclopi. Risalendo, la prima località che s’incontra è Aci Castello, facilmente riconoscibile per la rocca basaltica a strapiombo sul mare, su cui è arroccato il Castello di origine normanna, edificato come difesa costiera. La tappa successiva il villaggio di pescatori di Aci Trezza con il suo accogliente porticciolo turistico: due moli convergenti, il Nord banchinato, che termina con una piccola darsena, e il sud formato da due tronconi, orientati a est e nord-est. La litoranea s'interrompe davanti a una grande rupe sormontata da un maniero normanno. Il fascinoso castello di Aci ha terrazze a strapiombo sul mare, resti di torri merlate, portali duecenteschi e un giardino che ospita una collezione di piante succulente. Ai suoi piedi una grande piazza, cuore della vita sociale di Acicastello. Un chilometro più avanti si raggiunge Aci Trezza, l'antico borgo di pescatori nel quale Giovanni Verga ambientò "I Malavoglia" e Luchino Visconti girò "La Terra trema".

Di fronte alle case arroccate intorno al

porticciolo e alla chiesa si spiega lo spettacolo naturalistico e il

fascino omerico delle isole dei Ciclopi. La più grande, l'isola Lachea,

è un microcosmo tutelato con flora e fauna rarissime. Ospita una

stazione per gli studi biologici e di fisica del mare gestita

dall'Università di Catania. Sul molo non è difficile trovare barcaioli

disposti a portare turisti e bagnanti in un giro per le isole, oppure a

organizzare un'uscita notturna con pescatori. Alla sera non si contano

locali, pizzerie, ristoranti, gelaterie: la movida catanese invade la

costa. Tra le palme del giardino botanico del Banacher, uno dei locali

notturni all'aperto più belli d'Italia, si tira tardi fino all'alba per

l'immancabile granita con brioche al mercato ittico in piazza della

Marina, sempre ad Aci Trezza. Ancora

qualche chilometro tra i limoneti e le scogliere e si incontrano Capo

Mulini, la timpa di Acireale, il belvedere di Santa Caterina, borghetti

marinari come Santa Maria La Scala, Santa Tecla (dove nuotare è ancora

piacevole), Stazzo, Pozzillo, Torre d'Archirafi. A ovest l'Etna cambia

volto mentre a nord la sagoma di Taormina si fa più definita. (Toto Roccuzzo)

C’è un piacevole via vai di barcaioli-taxi, di pescatori e di imbarcazioni per la visita della Costa, il chiosco “Luna Rossa” proprio sul molo e, sulla piazza del paese, un’infinita scelta di trattorie e ristoranti di pesce. «Terra vergine e selvatica abitata da Ciclopi e

Lestrigoni»

così Omero definisce la Sicilia e da qui è nata la leggenda

dell'identificazione dell'isola Lachea e dei faraglioni con i massi che

Polifemo, accecato e furente, scagliò contro Ulisse e i suoi compagni. Accanto a questa leggenda è fiorita anche quella del fiume Aci, che ha dato il nome ai vari paesi che attraversava. Il mite pastorello Aci, era innamorato della dolce Galatea, ma Polifemo reso folle dalla gelosia perchè pazzamente innamorato della Ninfa5 uccide Aci con un enorme masso.

Gli Dei, mossi a pietà dallo strazio di

Galatea trasformarono il pastorello in fiume che scorrendo perenne,

trova‑ pace e ristoro tra le braccia di Galatea che l'attende

nell'azzurro Ionio ove si fondono in un abbraccio senza fine. La fantasia popolare ha probabilmente in tal modo spiegato

eventi e cose naturali, ammantandole di una dolce poeticità. Polifemo

potrebbe essere la personalizzazione dell'Etna, Galatea la spuma del

mare, Aci il fiume‑ che sfociava nei pressi di Capo Mulini. La suggestione della costa e del paesaggio ha ispirato l'opera di G. Verga. Nei «Malavoglia», il poeta ha voluto immortalare la vicenda umana di umili pescatori. (dal web)

Tre mesi più tardi (racconta Virgilio nel terzo canto dell'Eneide) da quel luogo passò Enea con la sua piccola flotta di esuli, in cerca della sua nuova patria. Gli parve una costa disabitata e attraccò. Ma subito dalla boscaglia sbucò fuori un uomo irsuto e stracciato che corse loro incontro: era uno dei compagni di Ulisse, che era rimasto indietro e aveva dovuto vivere nascosto tra le selve, nutrendosi di bacche. Raccontò ai Troiani tutta la storia. Enea si impietosi di lui e lo fece salire a bordo. Mollarono gli ormeggi e si allontanarono velocemente. Fu allora che da un monte sbucò Polifemo: tastava il terreno con un pino e a passi incerti si avvicinò alla riva, per medicarsi la piaga con acqua di mare. Forse fu un grido o il rumore dei remi che si tuffavano in acqua oppure l'odore di uomo che il vento portava sino alla riva. Aveva il viso stravolto e si mise a urlare; subito da ogni parte accorsero i Ciclopi, alti come montagne: una folla di giganti sulla riva che urlavano e agitavano i pugni rabbiosamente. La flotta di Enea intanto remava verso il largo. Ora i Ciclopi non esistono più: ma davanti alla riva di Aci Treza restano, piantati nel mare, i massi che lanciò allora il Ciclope infuriato. _____________ “La sicilia degli Dei” di G. Guidorizzi e S. Romani – Raffaello Cortina Editore

I Ciclopi (in greco antico: Κύκλωπες) sono delle figure della mitologia greca. Sono in genere uomini giganteschi con un occhio solo al centro della fronte, a volte dipinto come unico organo visivo della creatura, altre volte invece accompagnato da una coppia di occhi. Compaiono in vari racconti della mitologia greca e la loro descrizione varia a seconda dell'autore: nella Teogonia di Esiodo vengono rappresentati come artigiani e fabbri eccezionali, figli di Urano e Gea, mentre nell'Odissea di Omero diventano delle creature rozze, violente e selvagge dedite alla pastorizia e, occasionalmente, all'antropofagia; di quest'ultimo gruppo fa parte uno dei ciclopi più noti, ossia Polifemo. Il nome deriva dal greco "κύκλος" (cerchio) e "ὤψ" (occhio) Esistono due diverse tipologie di Ciclopi nella mitologia greca. In Esiodo (cfr. Teogonia) i tre Ciclopi Bronte, Sterope e Arge sono, come i Titani e gli Ecatonchiri (o Centimani), figli di Urano e di Gea. Questi Ciclopi sono esseri civilizzati e alleati degli dei olimpici. Vengono descritti come abilissimi artigiani, alti conoscitori dell'arte della lavorazione del ferro e la loro attività era fabbricare i fulmini di Zeus. Inoltre, sono dotati di conoscenza e intelletto straordinari. In Callimaco (cfr. Inno ad Artemide) i Ciclopi sono gli aiutanti di Efesto. In Omero invece, che ne parla nell'Odissea (libro IX), i Ciclopi sono ridotti al rango di esseri mostruosi, dei giganteschi energumeni che vivono isolati l'uno dall'altro in caverne naturali e praticano la pastorizia per vivere, non disdegnando però di cibarsi di esseri umani. Oltretutto, a rimarcare la loro inferiorità rispetto ai Ciclopi originali, in Omero non sono più figli di Urano e Gea (quindi in qualche senso zii degli dèi e a loro antecedenti), ma soltanto del dio dei mari Poseidone. Omero dà solo il nome di uno di loro, Polifemo, che fece prigionieri Ulisse e i suoi compagni. Il suo accecamento da parte dell'eroe sarà causa della collera di Poseidone.

Esiste in realtà una terza tipologia di Ciclopi, chiamati Gasterochiri. Questi sarebbero originari della Licia, seguirono Preto nell'Argolide quando questi tornò in Grecia. Erano muratori ed edificarono per lui le mura della città di Tirinto e per conto di suo nipote Perseo le mura di Micene e Midea. Una qualche verità storica riguardo all'esistenza di una popolazione o tribù dal nome di "Ciclopi" ci viene data da Tucidide nel libro VI delle sue Storie allorquando si accinge a parlare delle popolazioni barbare esistenti in Sicilia prima della colonizzazione greca. Così scrive: «Si dice che i più antichi ad abitare una parte del paese fossero i Lestrigoni e i Ciclopi, dei quali io non saprei dire né la stirpe né donde vennero né dove si ritirarono: basti quello che è stato detto dai poeti e quello che ciascuno in un modo o nell'altro conosce al riguardo.» Il mito che descrive i Ciclopi con un unico occhio centrale, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere nato a causa di alcuni ritrovamenti fossili di elefanti nani, vissuti in Sicilia al tempo del Paleolitico. La particolarità dei loro crani è di avere un grande buco al centro, che non è altro che il foro nasale dell'elefante. Tali resti fossili potrebbero quindi essere stati scambiati per uomini giganteschi con un occhio solo e infatti anche il filosofo Empedocle afferma che in molte caverne siciliane furono ritrovati fossili di una stirpe di uomini giganteschi oggi scomparsa. L'ipotesi più attendibile rimane oggi quella secondo cui i Ciclopi, antichi fabbri, fossero in realtà degli artigiani emigrati da oriente fino alle isole Eolie dove si sono trovate tracce della lavorazione dei metalli durante la facies Diana (IV millennio a.C.). I riscontri archeologici potrebbero così confermare il mito che li voleva residenti proprio su tali Isole. La presenza di un occhio solo potrebbe essere una tradizione legata all'usanza di coprire con una benda l'occhio sinistro per proteggerlo dalle scintille o da un ipotetico tatuaggio sulla fronte rappresentante il Sole, elemento al quale questi antichi artigiani potevano probabilmente essere devoti. Fonte Wikipedia

I

Ciclopi sono figure favolose della mitologia greca, di statura

gigantesca e fornite di un solo occhio in mezzo alla fronte

(propriamente dal greco kuklops = dall'occhio rotondo). In

epoca arcaica gli antichi mitografi distinguevano tre stirpi di ciclopi:

i figli di Urano e Gaia (il Cielo e la Terra), che appartengono alla

prima generazione divina dei Giganti; i Ciclopi "costruttori",

che avrebbero costruito tutti i monumenti preistorici che si vedevano in

Grecia, in Sicilia e altrove, costituiti da blocchi enormi il cui peso e

dimensione sembravano sfidare le forze umane (le "mura

ciclopiche"); e i Ciclopi "siciliani", compagni di

Polifemo, di cui narra Omero. Odisseo si scontrò con Polifemo e riuscì

a fuggire dalla sua caverna coi compagni superstiti, solo dopo avergli

accecato nel sonno il grande occhio con un palo arroventato. E'

ipotizzabile che nell'Ellade dell'epoca primitiva con il nome di Ciclopi

si indicassero i membri di una sorta di associazione di fabbri ferrai

che avevano, tatuati sulla fronte, dei cerchi concentrici, allusivi alla

potenza del sole, fonte primigenia del fuoco che alimentava le loro

fucine. E la fucina nelle viscere dell'Etna non fa altro che spiegare la

periodica fuoruscita di fumo e fuoco dalla bocca del vulcano.

I

Ciclopi siciliani sono gli artefici del fulmine di Zeus, per questo

motivo incorsi nell'ira di Apollo, il cui figlio Asclepio - dio della

medicina - aveva risuscitato alcuni morti ed era stato pertanto

fulminato da Zeus. Sono anche i fabbri degli dei, sotto la direzione di

Efesto dio del fuoco, ai quali forniscono le armi. Abitano la Sicilia e

le Eolie, in caverne sotterranee dove i colpi delle loro incudini e il

loro ansimare fa brontolare i vulcani della zona, mentre il fuoco della

loro fucina arrossa la cima dell'Etna. Omero li descrive come esseri

selvaggi e giganteschi, muniti di un solo occhio al centro della fronte

e dotati di forza smisurata, che allevano montoni, vivono allo stato di

natura selvaggia e praticano l'antropofagia. Virgilio

nell'Eneide riprende in un certo senso dove l'Odissea aveva lasciato,

quando i Troiani, sotto la guida di Enea, approdano in Sicilia e

incontrano l'atterrito Achemenide, un compagno di Ulisse rimasto per

sbaglio sull'isola, e Polifemo, avvertita la loro presenza, chiama a

gran voce gli altri Ciclopi per catturarli. Anche

il dramma satiresco di Euripide, il Ciclope, è imperniato sulla figura

di Polifemo, e in un idillio di Teocrito il gigante si umanizza in un

giovane rozzo ma sentimentale, innamorato di Galatea. L'arte antica ha

raffigurato Polifemo, sia nella scena dell'accecamento, sia in quella

della fuga di Ulisse; e nel periodo ellenistico è rappresentato anche

l'episodio di Galatea. http://www.sullacrestadellonda.it/mitologia/ciclopi.htm

Gli antichi mitografi distinguevano tre specie di

Ciclopi: i Ciclopi "urani", figli di Urano e di Gaia (il Cielo

e la Terra), i Ciclopi "siciliani", compagni di Polifemo, che

intervengono nell'Odissea, e i ciclopi "costruttori". I Ciclopi "urani" appartengono alla prima generazione divina, quella dei Gianti. Hanno un solo occhio in mezzo alla fronte, e sono caratterizzati dalla forza e dall'abilità manuale. Se ne contano tre, chiamati Bronte, Sterope (o Asterope) e Arge, i cui nomi ricordano quelli del Tuono, del Lampo e del Fulmine. Dapprima incatenati da Urano, sono liberati da Crono, poi incatenati da quest'ultimo nel Tartaro, fino a che Zeus, avvertito da un oracolo che avrebbe potuto riportare la vittoria soltanto col loro aiuto, non li liberò definitivamente. Allora, gli dettero il tuono, il lampo, e il fulmine; dettero ad Ade un lmo che rendeva invisibili, e a Poseidone un tridente. Armati in tal modo, gli Dei Olimpici sfidarono i Titani, e li fecero precipitare nel Tartaro. Nella leggenda, i Ciclopi restano fabbri del

fulmine divino. A questo titolo, insorsero nell'ra di Apollo, il cui

figlio, Asclepio, era stato ucciso da Zeus con un colpo di fulmine per

aver risuscitato alcuni morti. Non potendo vendicarsi su Zeus, Apollo

uccise i ciclopi (o i loro figli, secondio una tradizione isolata), e ciò

gli valse, come punizione, l'obbligo di servire, in qualità di schiavo,

presso Admeto. In questa versione, i Ciclopi appaiono dunque come esseri

mortali, e non dei. Nella poesia alessandrina, i Ciclopi non sono considerati altro che demoni subalterni, fabbri e artigiani di tutte le armi degli dei. Fabbricano, per esempio, l'arco e le frecce d'Apollo e della sorella Artemide, sotto la direzione d'Efesto, il dio fabbro. Abitano le isole Eolie, oppure la Sicilia. Qui possiedono una fucina sotterranea, e lavorano con gran rumore. Sono proprio l'ansimare del loro fiato e il fracasso delle loro incudini che si sentono rimbombare in fondo ai vulcani siciliani. Il fuoco della loro fucina rosseggia la sera in cima all'Etna. E, in queste leggende legate ai vulcani, essi tendono a confondersi con i Giganti imprigionati sotto la massa delle montagne, e i cui soprassalti agitano talvolta il paese. Già nell'Odissea i Ciclopi sono ritenuti una popolazione di esseri selvaggi e giganteschi, dotati di un solo occhio e di forza prodigiosa, che vivono sulla costa italiana (nei Campi Flegrei, presso Napoli). Dediti all'allevamento dei montoni, la loro sola ricchezza consiste nel gregge.

Sono volentieri antropofagi e non conoscono l'uso del vino e ne neppure la

coltivazione della vite. Abitano nelle caverne e non hanno imparato a

formare città. Certi tratti

di questi Ciclopi tendono a farli assomigliare ai Satiri, con la quale

sono talvolta assimilati. Si attribuiva a Ciclopi (venuti, si dice,

dalla Licia) la costruzione di tutti

i monumenti preistorici che si vedevano in Grecia, in Sicilia e

altrove, costituiti da grossi blocchi il cui peso e dimensione

sembravano sfidare le forze umane. Non si tratta più dei Ciclopi figli

di Urano, ma di tutto un popolo che si era messo al servizio degli eroi

leggendari, di Petro, per esempio, per fortificare Tirinto, di Perseo,

per fortificare Argo ecc. Si affibia loro il curioso epiteto di

Chirogasteri, cioè "coloro che hanno braccia al ventre", e ciò

ricorda gli Ecatonchiri, i "Giganti dalle Cento Braccia", che

sono, nella mitologia esiodea, i fratelli dei tre Ciclopi Urani. Polifemo è il nome di due personaggi distinti.

Il primo è un Lapita, figlio d’Elato e d’Ippe.

Suo padre "divino" è Poseidone. E’ il fratello di Ceneo.

Sposò Laonome che, in una tradizione oscura, passava per essere sorella

d’Eracle. Questo Polifemo partecipò alla spedizione degli Argonauti;

ma restò in Misia, dove fondò la città di Cio. Perì nella guerra

contro i Calibi.

Il secondo personaggio con questo nome, assai più

celebre, è il Ciclope che ha una parte nell’Odissea. E’ figlio di

Poseidone e della ninfa Toosa, ella stessa figlia di Forcide. Il

racconto omerico lo presenta come un gigante orribile, il più selvaggio

di tutti i Ciclopi. E’ pastore, vive del prodotto del suo gregge di

pecore e abita in una caverna. Benché conosca l’uso del fuoco, divora

la carne cruda. Sa che cos’è il vino, ma ne beve molto di rado e non

sta attento agli effetti dell’ubriacatura. Non è totalmente

insocievole poiché, nel suo dolore chiama gli altri Ciclopi in aiuto,

ma è incapace di far loro capire quello che gli è capitato.

Dopo i poemi omerici, Polifemo diventa, in modo

assai strano, l’eroe di un’avventura amorosa con la Nereide Galatea.

E’ un Idillio di Teocrito che ci ha conservato il quadro più celebre

del Ciclope galante, innamorato di una civetta che lo trova troppo

villano. Lo stesso tema è ripreso da Ovidio. Esiste una tradizione

secondo cui Galatea è innamorata del Ciclope e gli dà figli.

Poco più di mille anni prima di Cristo, una sanguinosa guerra fra Greci e Troiani sconvolse molte città dell'Ellade. Valenti guerrieri di ambedue gli schieramenti si batterono con coraggio e valore per dieci lunghi anni. Malgrado l'audacia e l'ardimento dei combattenti, il conflitto non accennava a volgere a termine. Un

prode ed astuto combattente del campo greco, Ulisse, re di Itaca,

escogitò un piano che consenti di rovesciare le sorti della guerra.

Fece costruire un enorme cavallo di legno, lo portò in prossimità

delle mura di Troia, dicendo che i Greci intendevano togliere l'assedio

I Troiani, che non potevano sospettare quale inganno si celasse all'interno del cavallo, accettarono il dono e lo introdussero in città fra feste e canti. Nottetempo,

mentre i Troiani, felici, festeggiavano la partenza dei loro nemici, un

numero imprecisabile di soldati uscì dall'enorme pancia del cavallo con

armi in pugno. In breve la città fu messa a ferro e fuoco ed i Troiani

furono sconfitti.

Dopo

dieci anni, la guerra si concludeva grazie all'astuto inganno di Ulisse.

I Greci vincitori si spartirono il bottino e fecero vela per rientrare

in patria. Proprio per Ulisse, l'ideatore del cavallo di legno, il

destino aveva riservato un lungo viaggio di ritorno, pieno di pericoli e

disavventure. La

sua flotta, spinta dai venti e dalle tempeste, giunse in Africa

settentrionale e da lì, approfittando dell'Austro, il vento che spira

dal sud, raggiunse la Sicilia. Ormeggiate le navi, scese a terra con

dodici marinai per far provviste. Portava con se oggetti da barattare e

fra questi anche alcuni otri di vino. Arrampicandosi

su per un ripido sentiero di montagna, il gruppo raggiunse una grotta.

Ulisse fece segno ai compagni di fermarsi, guardò attentamente verso

l'interno aguzzando la vista, ma la penombra non gli consentì di

distinguere quel che c'era dentro. Spinto della curiosità decise di

entrare. I suoi, a spada tratta, lo seguivano dappresso, pronti ad

intervenire ad ogni minimo segno di ostilità. Poco oltre la soglia della caverna, c'era un rudimentale focolare, con delle pietre disposte in cerchio. La cenere e i tizzoni freddi dimostravano che la grotta era abitata e che il padrone di casa era uscito da tempo. I

dodici si scambiarono qualche commento, poi, più curiosi che mai,

entrarono in quella strana abitazione. Andavano avanti con prudenza, esaminando attentamente ogni angolo. Sulla destra, seminascosto nella penombra, un enorme giaciglio, fatto di paglia, foglie secche e pelli di animali,confermava l'uso della caverna come dimora abituale di qualcuno.

A prima vista tutto sembrava normale,

tuttavia la sproporzionata dimensione del pagliericcio incuriosì i

dodici visitatori. Infatti era così grande che avrebbe potuto ospitare

un uomo ben tre volte più alto del normale. Questo non spaventava per

nulla i dodici prodi, che abituati ad affrontare situazioni ben più

pericolose, più che preoccupati, erano curiosi di conoscere lo

smisurato inquilino.

Continuarono

ad addentrarsi per una decina di passi, senza scorgere alcun segno

d'anima viva. Intorno c'era un gran silenzio e nell'aria si sentiva un

forte odore di sterco di capra, che faceva capire quale attività

svolgesse lo strano abitante della caverna. Più avanti, in un angolo

buio, disposte

ordinatamente in fila, delle enormi provole pendevano da

un'asta di legno fissata orizzontalmente fra due pareti. Sotto di esse,

poggiate sopra un piano, c'erano svariate forme di formaggio. Tutti

questi elementi confermavano che doveva trattarsi della dimora di un

pastore. Tuttavia, ciò che lasciava perplessi i dodici era la

sproporzionata dimensione dei vari oggetti. Non

riuscendo a farsene una ragione, Ulisse ed i suoi compagni si erano

fatti più guardinghi. Per precauzione procedevano carponi, per non

farsi scorgere, nel caso ci fosse stato qualcuno nascosto da qualche

parte. Nella

grotta, invece non c'era proprio nessuno. C'era soltanto un assoluto

silenzio, che faceva aumentare il nervosismo, e tanto cattivo odore di

escrementi di capra che rendeva l'aria insopportabile. Al tramonto, s'udì il ritmico tintinnare di un campanaccio. I dodici si sentirono rincuorati. Dopo ore d'attesa, finalmente giungeva qualcuno. Uno del gruppo andò sull'uscio e guardò verso l'esterno. Un gregge, guidato da un grosso ariete, risaliva lungo il pendio e si dirigeva proprio verso la grotta. Il pastore procedeva lentamente, per ultimo, portando sulle spalle un agnellino. Vestiva una pelle d'animale che gli lasciava scoperta la spalla destra. L'osservatore, lo guardò bene e rimase sorpreso per la sua enorme statura. Impaurito, corse subito ad avvertire i compagni. I dodici greci, nel vedere quell'omaccione, si guardarono in faccia sbalorditi. Uno di essi suggerì di darsela a gambe prima che arrivasse il padrone di casa. Ma il consiglio fu subito scartato, poichè ormai il pastore era così vicino che si sarebbe sicuramente accorto della loro presenza e li avrebbe acciuffati con molta facilità. Non restava che nascondersi nel punto più buio della grotta ed aspettare. Intanto

il gregge aveva raggiunto l'ingresso e come un fiume in piena, dilagava

all'interno della caverna. Le capre, nel massimo disordine, raggiunsero

l'angolo a loro riservato e, belando, rimasero ferme, in piedi, in

paziente attesa della mungitura. Per ultimo giunse il pastore. Appena

dentro, si guardò intorno per assicurarsi che le bestie fossero entrate

tutte, poi chiuse l'accesso facendo rotolare un grosso macigno, tanto

pesante che neppure dodici buoi sarebbero stati capaci di smuovere. Intanto

Ulisse si era rannicchiato in un cantuccio buio insieme ai compagni e da

lì, sicuro di non potere essere scoperto, osservava attentamente quel

che succedeva. Il pastore si avvicinò al focolare, prese alcuni rami secchi e li accese, poi si chinò e soffiò sul fuoco per ravvivare la fiamma. A quel punto una vampata gli illuminò il volto. Non appena lo videro, i dodici si guardarono atterriti. Non avevano mai visto un viso così orribile. Il gigantesco pastore non aveva due occhi, come tutti gli esseri normali, ma uno soltanto, sormontato da un enorme sopracciglio nero che gli attraversava quasi tutta la fronte. Adesso era tutto chiaro. Erano capitati nella terra dei Ciclopi, un popolo di giganti con un solo occhio, che viveva di pastorizia. Questi esseri giganteschi si cibavano di prodotti caseari, ma, di tanto in tanto, non disdegnavano dei bocconcini di carne umana. Quello nel quale erano incappati i prodi greci si chiamava Polifemo ed era il più vorace di tutti. Il Ciclope, che non si era accorto della presenza degli intrusi, continuò a svolgere le normali attività di ogni giorno. Munse una capra, poi prese un pentolone lo riempì di latte e lo mise a scaldare sul fuoco. Appena pronto, lo versò dentro una grossa scodella e lo bevve tutto d'un fiato, quindi prese del formaggio e lo mangiò avidamente, a grossi bocconi. Mentre compiva quasi meccanicamente questi semplici gesti, il suo unico occhio continuava ad osservare distrattamente, di qua e di là, senza alcun interesse particolare. Il caso volle che il suo sguardo andasse a posarsi nell'angolo buio, proprio dove erano nascosti i dodici. Non appena li vide, colto dalla sorpresa, diventò furente. D'istinto s'alzò in piedi e strinse i pugni per la rabbia. L'occhio, roteando nervosamente, fissava guardingo a destra e a manca, come se cercasse qualche altro intruso nascosto chissà dove. Se avesse avuto sottomano uno di quei malcapitati, sicuramente lo avrebbe stritolato. Dopo alcuni attimi, quando si rese conto che nella grotta c'erano solo quei dodici, puntò lo sguardo su di loro e con voce possente, tuonò: "Chi siete ? Cosa fate qui ? Come siete entrati ?"

Lo scaltro Ulisse si fece coraggio e uscì dal nascondiglio trascinando un otre di vino. Fece qualche passo verso il Ciclope e, con tono persuasivo, gli disse di chiamarsi Nessuno, che aveva combattuto nella guerra di Troia insieme ai suoi compagni e gli chiedeva ospitalità solo per una notte. Poi gli si avvicinò, gli pose l'otre ai piedi dicendo che era un dono portato espressamente per lui e lo ringraziava anche a nome dei compagni per l'ospitalità che gli avrebbe concesso. Evidentemente le parole di Ulisse non furono troppo convincenti, poichè il gigante, per nulla preoccupato di rispettare i doveri d'ospitalità, non rispose neppure. Con la sua enorme mano abbrancò due uomini del gruppo e li uccise sbattendoli con violenza contro una parete, poi se li mise in bocca e li pasteggiò di gusto, sotto lo sguardo sgomento degli altri. L'astuto Ulisse, fingendosi indifferente davanti a tanta atrocità, aprì l'otre, riempì una grossa scodella di vino e gliela offrì. Polifemo la prese, guardò attentamente il contenuto, poi lo annusò, quindi, convintosi della bontà della bevanda, la tracannò tutta d'un fiato. Soddisfatto emise un sonoro sospiro per sottolineare che ne aveva apprezzato il sapore e si asciugò le labbra sbavanti con il dorso della mano.

Il

gusto del buon vino greco dovette riuscirgli gradevole, poichè, con la

scodella in mano, il braccio teso ed eloquenti grugniti, fece capire che

ne voleva ancora. Lo scaltro Ulisse assecondò prontamente il suo

desiderio riempiendogli una seconda scodella. Polifemo la bevve e, con

voce alterata per effetto dei fumi del vino, rivolgendosi al suo

coppiere, gli disse: "Tu, Nessuno, mi sembri più coraggioso degli altri. Per premio ti mangerò per ultimo!". Poi bevve una terza scodella, una quarta, una quinta, finchè stramazzò sul pagliericcio completamente ubriaco e si addormentò profondamente. A quel punto i dieci del gruppo avrebbero potuto ucciderlo con estrema facilità, ma non avendo la forza di smuovere l'enorme macigno che chiudeva la caverna, sarebbero rimasti intrappolati. Così decisero di trovare uno stratagemma che permettesse loro di farsi aprire l'uscio della grotta dallo stesso Polifemo. Rimasero

svegli per tutta la notte, pensando al modo migliore per vendicare ì

compagni uccìsi e per fuggire. Trascorsero ore ed ore discutendo, senza

arrivare ad una conclusione vera e propria, fino a quando una fioca luce

cominciò a filtrare attraverso un tenue spiraglio fra il macigno e le

pareti dell'ingresso. Gli animali sottolinearono l'arrivo dell'alba con un insistente corale belato, che svegliò il padrone di casa. Ulisse ed ì suoi, prevedendo che il nuovo giorno non sarebbe stato tanto fortunato, sì nascosero fra gli animali.

Polifemo si sedette pigramente sul gìaciglio, si stiracchiò le braccia emettendo un sonoro sbadiglio, poi, ancora pieno di sonno, si alzò e si dìresse verso il gregge con sguardo assente. Non era ancora completamente sveglio e, muovendosi automatìcamente, si avvicinò ad una pecora e la munse. Riempì un'intera scodella di latte, che bevve ingordamente, mentre era ancora caldo. Poi si guardò intorno con insaziabìle appetito, alla ricerca dei suoi gustosi ospiti. Non appena li vide tese la mano e ne afferrò due. Con la stessa freddezza della sera precedente, li uccise fracassandoli contro una parete, e li mangiò sotto gli occhi atterriti degli altri. Quando

fu sazio, si avvicinò all'ingresso e con estrema facilità fece

rotolare il grosso macigno. Un abbagliante fascio di luce intensa

illuminò l'interno della caverna. Gli animali, ansiosi di raggiungere

il pascolo, facendo ressa sull'uscio, in breve uscirono tutti, sotto il

vigile controllo di Polifemo, che, prontamente, richiuse l'ingresso, in

maniera da impedire al gruppo dei prodi greci di squagliarsela. Adesso

Ulisse ed i suoi erano rimasti soli nella grotta. Questo dava loro il

grande vantaggio di esamìnare accuratamente ogni angolo e di prendere

in considerazione ogni opportunìtà per battere Polifemo. Perlustrarono l'ambiente in lungo ed ìn largo. Oggetti, attrezzi e quant'altro potesse tornare utile al loro scopo fu analizzato con cura. Poggiato ad una parete, lo scaltro re di Itaca vìde un grosso palo ricavato da un solìdo ramo d'ulivo. Lo scrutò attentamente, ne constatò la robustezza, poi rimase in silenzio, a riflettere sull'uso che ne avrebbe fatto. Dopo qualche minuto di attenta riflessione, ordinò di appuntirne una delle due estremità e di nasconderlo sotto lo sterco, poi spiegò ai compagni il suo piano. Verso

il tramonto giunse il Ciclope. Più ansioso che mai di gustare quegli

ottimi filetti di carne umana, aprì l'ingresso della caverna, fece

entrare il gregge, munse una capra ed accese il fuoco sul quale mise a

scaldare una scodella di latte. I

prodi greci, che ormai si erano ridotti ad otto, presi dalla paura,

cercarono di nascondersi nell'angolo più buio. Ciascuno di loro pregava

ardentemente tutti gli dei dell'Olìmpo perchè non fosse trasformato in

cena Quando lo sguardo di Polifemo si soffermò nel nascondiglio, gli otto si sentirono raggelare il sangue. Due di loro, da lì a poco, avrebbero fatto la medesima atroce fine dei loro compagni uccisi il giorno precedente. Malgrado la paura, però, non s'udì un lamento o un'imprecazione. Tutti rimasero fermi al Toro posto, in attesa che il destino si compisse. Inesorabile,

la gigantesca mano del mostro si avvicinò a quei poveretti, ne afferrò

due e, con il solito macabro rituale, li uccise e li mangiò. A quel punto, Ulisse si fece avanti con un otre pieno dì vino. Lo aprì e riempì una scodella. Il Ciclope la afferrò e bevve tutto d'un fiato, poi chiese dell'altro vino. Con smisurata avidità tracannò circa sei scodelle colme fino all'orlo, finchè, completamente ubriaco, stramazzò sul pagliericcio e dormì profondamente. Per i sei eroi era giunto il momento di vendicare i compagni uccisi e di liberarsi dalla crudele prigionia. Cautamente, Ulisse si avvicinò al mostro e, sentendolo russare sonoramente, si rese conto che il vino lo aveva reso innocuo per un bel po'. Quando ritenne di potersi muovere con una certa sicurezza, ordinò ai suoi compagni di prendere il palo di legno nascosto sotto lo sterco e di metterlo sul fuoco per arroventarne la parte appuntita. Dopo una decina di minuti, la punta diventò incandescente. A quel punto Ulisse e gli altri cinque sollevarono il palo, si avvicinarono a Polifemo, che dormiva saporitamente, e, tutti insieme, concentrando al massimo i loro sforzi, gli conficcarono la punta infuocata nell'occhio. Nella

grotta echeggio un urlo bestiale. Il Ciclope in preda ad un atroce

dolore, si dimenava nel tentativo di liberarsi, mentre i sei, per creare

un effetto più devastante, spingevano e facevano ruotare il palo dentro

l'orbita. L'occhio, ormai spappolato per effetto del colpo ricevuto,

emetteva un crepitio come se friggesse, mentre nella grotta, pervasa dal

fumo e da un odore acre di carne bruciata, l'aria era diventata

irrespirabile. -

Si compiva così l'anatema della ninfa Galatea. - Eseguita

l'azione, i sei marinai si allontanarono rapidamente nell'angolo più

oscuro della caverna per non farsi acciuffare. Polifemo, dolorante,

continuava a gridare, mentre con ambedue le mani tentava di sfilarsi il

palo dall'occhio. A viva voce chiamò i suoi amici Ciclopi, che giunsero

in breve tempo. Lungo il pendio che portava all'ingresso della grotta se

ne radunarono almeno una ventina, pronti ad intervenire in aiuto del

loro compagno. La Toro presenza creò qualche attimo di tensione fra i

Greci. Infatti, se i giganti fossero entrati nella grotta, per loro

sarebbe stata la fine. "Polifemo, perchè ti lamenti ?", urlò uno dei Ciclopi dall'esterno.

"Nessuno mi acceca!", gli rispose dolorante Polifemo con voce roca e cavernosa. "Se nessuno ti acceca, perchè ci fai alzare in piena notte?"; e credendo che il loro compagno fosse in preda ad un incubo, si allontanarono seccati. Quando

giunse l'alba, malridotto e dolorante com'era, Polifemo avrebbe

preferito restarsene coricato, ma l'insistente belato del gregge lo

convinse ad andare al pascolo. Come al solito rimosse il macigno che

chiudeva l'ingresso e si mise sulla soglia. Per evitare che i

prigionieri fuggissero, palpava accuratamente il dorso delle pecore man

mano che uscivano. Lo

scaltro Ulisse, che aveva considerato ogni evenienza, legò i suoi

compagni sotto il ventre degli arieti più grossi, mentre egli stesso si

aggrappò sotto il lanoso capomandria. Con quest accorgimento, malgrado

il Ciclope verificasse col palmo della mano il dorso degli animali, non

potè accorgersi della fuga dei suoi ospiti. - Ancora una volta l'astuzia di Ulisse aveva avuto la meglio sulla forza.- Appena fuori dalla grotta, il gruppo dei sei corse precipitosamente verso la nave, dove l'equipaggio aveva gia preparato tutto per la partenza. Aiutandosi con la vela e con i remi, in breve tempo le navi si allontanarono dalla costa. Intanto

Polifemo, che aveva intuito quel che era successo, andando avanti a

tentoni, cercò di raggiungere i fuggitivi, ma ormai era troppo tardi.

Le imbarcazioni si dirigevano velocemente verso il largo. A quel punto,

Ulisse, sentendosi sicuro di non poter essere raggiunto, dalla prora

della nave, con tono di scherno e non senza una buona dose d'orgoglio

per averla fatta franca, rivolgendosi al Ciclope, gli urlò "Polifemo!

se qualcuno dovesse chiederti chi ti ha accecato, dirai che non è stato

nessuno, ma Ulisse, re di Itaca!". Il Ciclope era fuori di se. Livido di rabbia, concentrò i suoi sforzi, afferrò la cima di una collina e la scagliò verso la direzione dalla quale veniva la voce di Ulisse. Il

gesto non ebbe alcun effetto. La nave fluttuò lievemente per le onde

prodott -

Gli increduli possono verificare: le cime delle colline sono ancora lì,

nel mare di Acitrezza, a poche centinaia di metri dalla costa -.

In

preda allo sconforto, Polifemo aprì le braccia al cielo ed invocò suo

padre Poseidone, il dio del mare. "Padre

- implorò il Ciclope - fa che Ulisse soffra come io sto soffrendo e

giunga in patria dopo infinite peripezie, senza navi e senza

compagni". Invece, Ulisse ed i suoi, con vento favorevole, in meno di un giorno di navigazione giunsero nelle isole Eolie, dove dimorava Eolo, il dio dei venti. L'accoglienza fu sincera e calorosa. Il signore dei venti ospitò lui e l'equipaggio per un mese intero nella sua reggia. Quando fu il momento della partenza, Eolo voile fargli un grande dono. Gli regalò un otre contenente tutti i venti eccetto uno: il vento di ponente, grazie al quale la nave sarebbe stata spinta fino all'isola di Itaca. Nel consegnargli l'otre, gli raccomandò di non aprirlo per nessuna ragione, altrimenti i venti sarebbero usciti e, spirando tutti insieme, avrebbero causato una terribile tempesta. Ulisse lo ringraziò e ripose l'otre in un angolo della stiva, poi si preparò a salpare. La partenza fu favorita da una dolce brezza, l'unica che potesse spirare, poichè gli altri venti erano chiusi dentro l'otre. Il mare era calmo e la prua fendeva l'acqua, sollevando due onde schiumose che lambivano le fiancate, lasciando una lunga scia dietro la nave.

Dopo due settimane di tranquilla navigazione, la nave giunse in vista dell'isola di Itaca. Erano trascorsi più di dieci anni dalla partenza ed i reduci della guerra di Troia erano lieti di rivedere finalmente la loro patria, i loro familiari, la loro casa. L'equipaggio era ansioso di arrivare. I vogatori con gli occhi bassi ed i nervi tesi, spingevano sui remi con tutta la loro forza. Sulla nave c'era un gran fermento. Qualcuno recitava orazioni per ringraziare gli dei, altri si apprestavano a preparare la nave per l'ormeggio, altri ancora radunavano le loro cose per essere fra i primi a sbarcare. Quando mancava ormai poco tempo all'arrivo, improvvisamente, Ulisse sentì gli occhi chiudersi per un'inspiegabile stanchezza. Un sonno pesante scese su di lui costringendolo a sedersi in un angolo e a dormire profondamente. Nettuno, che non aveva dimenticato le implorazioni del figlio Polifemo, stava mettendo in atto la sua vendetta. Mandando ad Ulisse un sonno pesante, gli aveva tolto il controllo della nave. Intanto

i compagni, che per tutto il viaggio avevano sospettato che dentro

l'otre ricevuto in dono da Eolo ci fosse del vino, approfittarono del

sonno del loro capo, per aprirlo e brindare alla conclusione del

viaggio. Non appena l'ultimo laccio che chiudeva l'otre fu sciolto, i venti uscirono tutti insieme e presero a spirare ognuno per la sua naturale direzione. All'istante, turbini violentissimi sollevarono onde gigantesche; si scatenò una burrasca che infuriò per giorni e giorni con inaudita violenza. Le navi furono sballottate di qua e di là. Alcune si inabissarono, altre, malridotte, continuarono a vagare per i mari per dieci lunghi anni, finchè il fato non fu compiuto. Prof.

Melchiorre Trigilia

ACICASTELLO è una caratteristica cittadina sul mare, famosa per il suo castello in pietra lavica, eretto nel 1.076. Alcune sale del castello ospitano il museo civico. Ai piedi del castello vi è una splendida scogliera su un mare limpido dai vividi colori. Soprattutto d'estate è meta di turisti e villeggianti, che invadono le sue spiagge rocciose, le sue vie e la sua superba piazza a picco sulla scogliera lavica per godere lo scenario di luci e di colori e la magica atmosfera tipicamente mediterranea. La colata del 1169 fu di enormi proporzioni, se ne vede

testimonianza nella costa che va da Acicastello ad Ognina, spettacolare

per altezza, raggiunge anche i 30 m sul mare, e movimentata dalla

presenza di anfratti e grotte che creano un suggestivo paesaggio dato

dalla grandiosità dell'insieme, dallo scuro colore della lava e

dall'azzurro del mare.

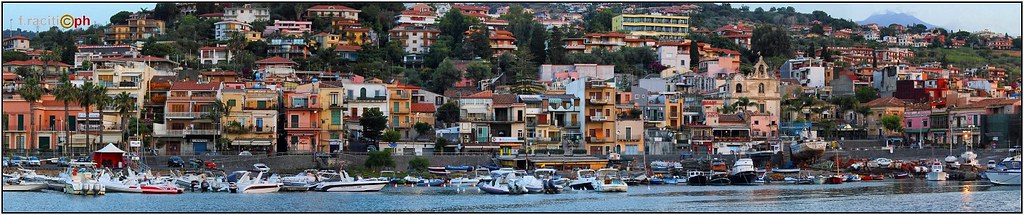

panorama di Acicastello - foto Antonio Treccarichi

Altre grotte esistono nel territorio compreso tra Acicastello

e Ficarazzi nella zona denominata «Timpa Rosa». Una in particolare è

assai interessante per avere tracce di abitati archeologici.

La grotta è un classico esempio di scolamento lavico, ove

insieme alle formazioni geologiche quali i «denti di cane» vive una

fauna tipica da grotta quali i ragni e i pipistrelli. I pochi cocci

rinvenuti parlano del periodo denominato «Castellucciano», databile

intorno al 1800‑1400 circa a.C. In questa età, mentre in altre

zone della Sicilia era uso scavare le tombe a grotticella artificiale

nel calcare, nelle zone laviche intorno all'Etna (es. Adrano), data la

durezza della lava, si sfruttavano come sepolture le grotte che si erano

formate all'interno delle varie colate laviche di età molto antica. Certo è necessario operare una ricerca approfondita nella

zona al fine di ben individuare i vari periodi archeologici che si sono

susseguiti nel territorio di Acicastello, visto che esistono parecchie

testimonianze che vanno dal neolitico al periodo bizantino: resti di

asce litiche, strumenti di selce e ossidiana, ceramica preistorica,

fram~ menti di età greco~ellenistica, romana, bizantina. Le fonti

classiche parlano del fiume Aci e in relazione a questo fiume è la statio di Acium a 9 miglia da Catania e a 24 da Naxos, citata

nell'itinerarium Antonini. Vissuto sempre ai piedi del Castello fu chiamato dagli Arabi

«Al‑Yag». Esistono tracce di un passato medievale in un troncone

di mura costruite utilizzando la pietra lavica. Il suo nome è legato

alla leggenda del fiume Aci, che un'epigrafe settecentesca posta sul

prospetto della chiesa di S. Mauro definisce «Acensitim faecunda parens»:

madre feconda degli Acesi.

I terribili cataclismi del 1169, terremoto, maremoto, e una

colata lavica di notevoli diniensioni,, dispersero gli abitanti della

zona che si trasferirono nelle zone vicine. Colpito dal terremoto del

1693 fu ricostruito nel 1718. Costruito su un'immensa rupe, prodotta da un'eruzione

sottomarina, formata da un ammasso di pillows di lava, il Castello

s'innalza scuro e imponente sulla piazza, come la prua di un'immensa

nave. L'impianto attuale di chiara impronta normanna lascia intravedere qua e là resti di passate civiltà. Resti di una probabile porta romana e una grotta che ricorda le tholos Micenee del XIII sec. a.C. ci inducono a pensare che il Castello, proprio per la sua posizione, sia stato abitato da civiltà diverse non esclusi Fenici, Greci e Romani per i quali il nome era «Rocca Satumia». La prima battaglia menzionata dalla storia fu quella che nel

414 a.C. vide in lotta Magone generale cartaginese contro Leptine

siracusano. La vittoria dei Cartaginesi consolidò il loro dominio sulla

Sicilia Orientale. La posizione che il Castello occupa non passò

inosservata agli Arabi ed ai Normanni, che tanta parte ebbero nella

cultura della nostra terra.

Distrutto in un primo tempo (902) dagli Arabi fu poi ricostruito dal Califfo Al‑Moez. Circolò per anni la leggenda che nel suo museo esistesse la

testa del ciclope Polifemo, in quanto per molto tempo si credette d'aver

trovato il cranio del Ciclope con un solo occhio. La scienza ha

vanificato questa leggenda, idenficando il cranio con quello

dell'elefante Falconeri, per l'appunto il nostro elefante nano. Non mancano a completamento della sezione i fossili dei

vegetali, tronchi, foglie, alghe e i pesci fossili su tripoli del

Messiniano risalente a circa 8.000.000 di anni fa, periodo in cui,

chiusosi lo Stretto di Gibilterra, il Mediterraneo si prosciugò

lasciando grossi laghi.

L'uomo è stato l'ultimo a comparire sulla terra ed ha

seguito un lento e faticoso processo detto appunto di ominazione. I

calchi dei crani acquisiti presso il Museo dell'Uomo di Parigi ci

consentono di seguire attraverso lo studio e l'analisi dei tratti

somatici tutte le modificazioni che hanno portato l'uomo da un aspetto

simile alla scimmia all'aspetto attuale. A questa parte si aggancerà la sezione archeologica con i

manufatti del paleolitico, mesolitico, neolitico nonché di età greca,

romana, medievale. A ciò si aggiungerà una sezione dedicata al materiale archeologico subacqueo frutto in una recente donazione, che permetterà di studiare la navigazione, la storia commerciale e storia politica della nostra zona.

Le indicazioni la identificherebbero con Aci Trezza, borgo marinaro in provincia di Catania, in cui si stagliano i faraglioni o Isole dei Ciclopi, otto scogli basaltici di origine vulcanica che, secondo la leggenda tramandata da Omero, vennero scagliati da Polifemo contro Ulisse in fuga. Acitrezza è una delle tante perle della nostra isola, luogo d’incantamento, che incuriosisce anche per l’origine incerta del suo nome: la prima ipotesi la farebbe derivare dai “tre pizzi” dei faraglioni; la seconda, dell’Arciprete De Maria, dalle fabbriche di laterizi che avrebbero dato il nome alla contrada “Acis Lateritie”; un’altra ancora da uno scoglio, che si trova “a venti passi dalla ripa”, chiamato Trizza e, per metonimia, passato all’intera zona, dove sorse successivamente il paese. Noto grazie a Giovanni Verga, che vi ambientò i Malvoglia, e a Luchino Visconti, “La Terra trema”, è un luogo dell’anima da visitare, quando sarà di nuovo possibile. Imperdibili sono: il “Museo della Casa del Nespolo”, piccola abitazione di due stanze che si affacciano su un cortile con il famoso nespolo, da cui il nome, un tuffo nel suo meraviglioso mare e, per concludere, una indimenticabile granita, possibilmente, alle mandorle. ____________________________________________ Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi - Giusi Patti Holmes

"L'Arcipelago" dei Ciclopi, intorno al 1750, diventa teatro di una nuova e originale tradizione popolare rappresentata dalla pantomima "U pisci a mari". La rappresentazione è legata ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono di Acitrezza, che si svolgono ogni anno il 24 giugno. La pantomima rappresenta, con i toni della parodia, l'antica arte della pesca del pesce spada. Tutta la cultura , la storia, la tradizione di un popolo indissolubilmente legato al mare, si trova in questa messinscena che per l'occasione riempie il paese. Uno squarcio di vita quotidiana che ispirò in passato il verismo di Verga.

Nessuno fiata mentre scala la roccia a mani nude, si cala sulla testa la maschera nera e si affaccia pericolosamente dallo strapiombo: appena un attimo a respiro sospeso, gli occhi seguono piroette e traiettoria calcolando nel vuoto la distanza minima dalle rocce, poi la tensione si scioglie nell'applauso finale. Lui rispunta a galla e risale su, regalando a tutti altri due tuffi da batticuore. «Mi faccio chiamare «Conan» - spiega lui, rivelando riccioli biondi ed occhi azzurri da normanno - ma il mio nome vero è Bastiano. La maschera nera? È un paraorecchie, ma protegge anche la testa perchè l'impatto è fortissimo quando entro in acqua a velocità». I turisti fanno a gara per immortalarlo con le macchine fotograficne dei telefonini e qualcuno registra anche dei video-souvenir: «Mi hanno detto che sono pure su internet - aggiunge - ma io questi video su Youtube non li ho visti mai». Gli altri barcaioli, che fanno di continuo la spola tra il molo al porto e l'Isola Lachea, sono ormai abituati al loro collega «Conan» e si limitano a rispondere con mezze frasi alle domande sempre più curiose dei turisti sul suo conto. I tuffi, infatti, stanno diventando sempre più celebri tra chi arriva in piena Riserva Isole Ciclopi. Bastiano di Acitrezza si volta verso i «Faragghiuneddi», cioè gli altri scogli vulcanici che formano il piccolo arcipelago: «a fine luglio - annuncia indicando il Faraglione Medio, alto e franoso - mi butto da là sopra, quaranta metri d'altezza». L'occasione è speciale: con quel tuffo «Conan» festeggerà i suoi 60 anni. corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Non

lontani dalla costa, vicino la località chiamata oggi "Capo

Molini", in un luogo poco accessibile da terra e più facilmente

dal mare, esiste una piccola sorgiva ferruginosa chiamata dalla gente

locale "il sangue di Aci" per il suo colore rossastro. Notare

quale soave spiritualità pervade questa storia che non spiega

nient’altro che un fenomeno geologico. Nella località chiamata oggi

"Capo Molini" esistette un modesto villaggio chiamato, in

memoria del pastorello del mito greco, Aci. Nell’XI° sec.

d.c.d.C.D.C. un terremoto distrusse il villaggio, provocando l’esodo

dei sopravvissuti, i quali fondarono altri centri nei dintorni.In

memoria del nome della loro città d’origine, i profughi vollero

chiamare i nuovi centri col nome di Aci, al quale fu aggiunto in seguito

un appellativo per distinguere un villaggio dall’altro: così Aci

Castello (per un castello costruito su di un faraglione prodotto da

un’eruzione sottomarina che poi fu raggiunto da una colata lavica

nell’XI sec., trasformandolo in un promontorio); Acitrezza (per la

presenza di tre faraglioni antistanti il Paese); Aci Bonaccorsi, Aci

Catena, Aci S. Antonimo, Aci Platani, Aci Sanfilippo.

La storia di Aci è raccontata da Ovidio nelle Metamorfosi. Aci era un giovane innamorato della ninfa Galatea, che però era corteggiata dal Ciclope. Un giorno il Ciclope scoprì insieme Aci e Galatea e scagliò un masso contro Aci, uccidendolo. Da sotto il masso che aveva schiacciato Aci, cominciò a sgorgare un filo di sangue, rosso; anziché coagularsi, il liquido scuro divenne un ruscello, che prese il colore dell'acqua e cominciò a scorrere verso il mare. Gli dèi, impietositi da quell'amore, avevano trasformato Aci in un fiume, che oggi non c'è più. ________

La

ricchezza di sorgenti d’acqua dolce nella zona etnea, venne dai Greci

spiegata con il mito di Aci e Galatea. Aci,

era un pastorello che viveva, pascolando il suo greg Galatea

era una splendida ninfa del mar Ionio, che, durante le belle aurore, era

solita sedersi su uno scoglio e aspettare che il sole la rivestisse di

perle. Una

mattina la leggiadra fanciulla fu notata dal ciclope Polifemo, che

abitava in una grotta sui fianchi dell’Etna e, spaventata, si tuffò

subito nell’azzurro mare.

Un

pomeriggio, il pastorello Aci avanzò con il suo gregge fino alla

spiaggia, suonando dolcemente la zampogna. Galatea,

dal profondo del mare lo udì e corse ad ascoltare quelli che a lei

sembravano i sospiri di un sereno tramonto.

La

ninfa, incantata da quella musica, pregò il giovanetto di andare ogni

giorno per farle sentire la zampogna. Così tutti i giorni Galatea,

adagiata sulla sabbia, ascoltava silenziosamente il canto del pastorello. Un

triste giorno furono scoperti dal ciclope. Il gigante non riusciva a

dimenticare quella fanciulla vestita di rosea luce e tutti i giorni,

mentre il suo gregge brucava l’erba, si sedeva di fronte al mare,

sperando di rivedere la ninfa per chiederle di sposarlo. Quindi cercò

subito un pretesto per litigare: accusò Aci di essere il ladro dei suoi

pascoli e, scagliandogli un macigno, lo colpì a morte. Galatea,

disperata e sconsolata chiese ed ottenne dal padre Oceano che Aci

venisse trasformato in un fiume. La bianca Nereide, sconsolata, con l’aiuto degli dèi, trasforma il corpo morto di Aci in sorgive di acqua dolce, che scivolano giù, lungo i pendii dell’Etna, mormorando suoni melanconici di struggente nostalgia. Ancora oggi il fiume Aci scaturisce da sotto una rupe di lava e spinge il suo corso fino a mescolarsi, nel mar Ionio, con la spuma dell’infelice Galatea.

L'Etna, simbolo

antropomorfo sessualizzato I Castellucciani videro il vulcano come un elemento

soprannaturale e l'affrontarono in senso antropomorfico. La grande

voragine centrale assimilarono all'organo vulvare della Terra mater e concepirono il fragore delle sue viscere quale

processo segreto di gestazione, e le pietre e i sali minerali da essa

generati, vivi e fertili, capaci di procreare a loro volta, allo stesso

modo di come essi erano stati generati.

Non per un caso l'Etna è per le popolazioni etnee «a

muntagna»: elemento femminile per antonomasia. La sessualizzazione

del vulcano è la semplificazione dei fenomeni relativi alla fertilità

dei suoli della regione, fecondati dagli umori volatili propagati per

lunghissimo raggio. Al culto neolitico delle pietre era intimamente legato

l'altro dell'ascia: attrezzo che fendeva la terra congiungendosi con

essa. Testimonianza di tale pratica antropomorfica si rileva nell'ascia

levigata di pietra verde trovata nell'isoletta Lachea, luogo in cui in

epoca arcaica lo scoglio di mezzo ebbe nome Galatea, simbolo

dell'abbondanza delle culture e dove, secondo fonti letterarie pre‑alessandrine,

Polifemo personificazione poetica del demos

etneo preellenico ‑innalzò alla ninfa marina un santuario a

voler sottolineare la fertilità del pascolo dell'Etna. I secentisti

favoleggiarono essere l'ubicazione di questo tempio nelle contrade a

settentrione di Catania e gli connessero il toponimo Licatia,

identificando Galatea con la greca Leucotea. Se ne indicavano

perfino gli avanzi nelle vigne del monastero benedettino (oggi villa

Papale), zona ricoperta poi dalle lave del 1381 che raggiunsero il mare. L'Etna, quale primitivo aspetto del mondo fertile

ideomorfizzato nella Mater

genitrix dispensiera di malve, biade e asfodeli, ricevette nelle

regioni catanesi culto particolare. Dipoi i coloni elleni perfezionarono

la sua figura mitologica identificandola con Demeter, che aveva il suo

lato contrastante nella sterilità invernale, seppure quale momento di

indispensabile equilibrio del ciclo vegetativo. Il dualismo limite di fertilità‑sterilità,

gioia‑morte, estate‑invemo, collocò Demeter in intimo

rapporto con Persefone, ossia «il seme»,

o più semplicemente Kore: la gioventù, la figlia passiva rapita

dal dio degli inferi attraverso la bocca dell'Etna; ma che puntualmente

tornava sulla terra col sopraggiungere della primavera, sotto forma di

natura che sboccia. In nessun luogo della Sicilia Demeter fu tanto venerata come

a Catania, i cui segni più evidenti si rilevano nella monetazione della

città. Le Tesmoforie duravano qui dieci giorni e culminavano il 16

agosto con offerta di mylloi, le focacce di sesamo e miele a forma

vulvare: forme sopravvissute nei panuzzi

e cudduri 'nciminati dell'attuale pezzatura di pane. 1 misteri,

riservati esclusivamente alle donne, si svolgevano in un Demetreion celebrato da Cicerone (in Verrem, IV, 45) ove era un antichissimo oracolo sessuale della

dea, mentre in un naos separato si svolgeva l'estasi misterica invocando

Basilis Persefone che portava

alla conoscenza della verità. Una lastra epigrafica che ne attesta il culto, scoperta nei

pressi del Bastione degli Infetti (via

Torre del Vescovo), sembrerebbe confermare la tradizione popolare che

indicava in quest'area il luogo ove era situato il santuario. Un encomio

greco d'un monaco catanese del IX secolo ne attesta la distruzione ad

opera del vescovo Leone intorno al 725; ma è più probabile che, come

afferma il Privitera, la costruzione sia crollata a causa di un

terremoto, forse nel 778, o più verosimilmente nel disastroso

cataclisma del 797 ricordato da Paolo Diacono, che con epicentro nel

Mediterraneo orientale colpì duramente la Sicilia e Creta. Un

bassorilievo votivo con due Kore, copia tardo‑ ale ss andrina di

fattura dorica, trovato negli anni Trenta insieme con altri frammenti

fra i materiali di riporto in piazza S. Nicolella, sembrerebbe

confermare l'ipotesi che il Demetreion sfracellò dalla collina sul

declivio in seguito a un forte crollo. Una eco del culto di Demeter a Catania si coglie nella

convinzione popolare che il 15 agosto, festa dell'Assunzione di Maria,

sia il giorno più ventoso dell'anno: brano di mito dellefurie di

Demeter alla ricerca disperata di Kore, discesa all'averno dopo la

messe.

Aci e Galatea - Giardini pubblici di Acireale

Narra

una leggenda popolare che il corpo del pastorello ucciso da Polifemo si

sia smembrato in nove parti cadute dove poi sono state fondate

Aci

Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Platani, Acireale, Aci S.

Filippo, Aci S. Antonio, Aci S. Lucia ed Aci Trezza.

La costa viene

anche chiamata Riviera dei Ciclopi. Percorso

nella memoria verghiana, si snoda attraverso i luoghi suggeriti

dall'Autore. Parte dal Castello, con la drammatizzazione della novella

"Le storie del Castello di Trezza", e prosegue per Acitrezza,

dove si rivisitano i luoghi de "I Malavoglia": la casa del

nespolo, le viuzze, la piazza, la fontana, la chiesa. "

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada

vecchia di Trezza […], tutti buona e brava gente di mare, proprio

all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, […] Alla domenica,

quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro pareva una

processione" Si

ripercorrono anche i luoghi del celebre film "La terra trema"

di Luchino Visconti, girato con attori locali, i pescatori di Trezza.

Poseidone odiava Ulisse, protagonista dellOdissea, in quanto aveva accecato suo figlio il ciclope Polifemo. Polifemo chiese al padre, una volta che Ulisse ed i compagni furono fuggiti, di vendicarsi per lui e di non farlo tornare a casa; per questo Poseidone non partecipa al concilio degli dei, durante il quale decidono di far tornare a casa Ulisse. La collera del Dio Nettuno fece sì che Ulisse non tornasse a casa per anni ed anni, vagò per il mare Mediterrane fino ad arrivare all'Isola del Dio dei venti Eolo, attribuita a quella di Lipari. Quindi, clicca su "ITACA" per continuare il viaggio.

CLICCA SEMPRE IN DIREZIONE DI ITACA.....BUON VIAGGIO |

|||

e lasciavano il cavallo come dono di ringraziamento per la dea Minerva.

e lasciavano il cavallo come dono di ringraziamento per la dea Minerva.

per il Ciclope. Neppure Ulisse, al quale era stato detto che

sarebbe stato mangiato per ultimo, si sentiva al sicuro.

per il Ciclope. Neppure Ulisse, al quale era stato detto che

sarebbe stato mangiato per ultimo, si sentiva al sicuro.

e dalla caduta in mare del macigno e proseguì con la vela

spiegata. Polifemo non si diede per vinto. Afferrò la cresta di

un'altra collina e la scagliò contro le navi. Ma anche questo tentativo

fallì miseramente.

e dalla caduta in mare del macigno e proseguì con la vela

spiegata. Polifemo non si diede per vinto. Afferrò la cresta di

un'altra collina e la scagliò contro le navi. Ma anche questo tentativo

fallì miseramente.