|

il

nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,

parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo

coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa

il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)

che significa Il popolo. il

nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,

parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo

coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa

il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)

che significa Il popolo.

Dal

punto di vista etnico i Navajo appartengono al ramo Athabaska

meridionale, originario dell'Alaska e del nord del Canada e in

realtà appartengono all'insieme delle nazioni Apache che

intorno al 1500, provenienti dal nord, si stanziarono in un

vasto territorio che si estende dall'Arizona al Texas

occidentale e dal Colorado al nord del Messico entrando in

conflitto con le popolazioni Pueblo che vivevano in quei

territori. A differenza delle altre popolazioni amerindie gli

Apache non avevano una sola identità di nazione o tribù, ma

erano distinti in clan o gruppi familiari estesi, fondati su

base matrilineare (gli uomini andavano a vivere presso la

famiglia della sposa). Ciascun gruppo si considera una nazione.

Dal

punto di vista linguistico appartengono al ramo Na-dené, la

stessa tipologia linguistica degli Athabaska del nord e degli

Apache in senso stretto.

I Navajo discesero dalle regioni fredde dell'America

settentrionale e si insediarono, poco prima del contatto con gli

Europei nel bacino del San Juan, affluente del fiume Colorado,

intorno al 1500 in parte dei territori degli attuali Colorado,

Nuovo Messico e Arizona. Da popolo di invasori si trasformarono

in una nazione seminomade vivendo principalmente di agricoltura

e secondariamente di allevamento. Col passare del tempo questa

attività li distinse culturalmente dal resto degli Apache, dal

momento che le altre popolazioni indiane e gli spagnoli

identificavano i Navajo come una tribù di abili coltivatori.

Una

prerogativa condivisa con il resto delle popolazioni Apache era

il frequente ricorso alla razzia ai danni di Europei e Pueblo

allo scopo di incrementare la proprietà in cavalli e pecore.

Contrariamente a quanto si racconta nell'epopea western, gli

Apache e i Navajo non avevano il culto della guerra e del

coraggio e nella loro struttura sociale mancavano associazioni

assimilabili a società di guerrieri come nelle popolazioni

delle Grandi Pianure: i fatti di guerra consistevano in realtà

in razzie e azioni di guerriglia tese a sfuggire alle

rappresaglie. Il valore individuale nella cultura Apache e dei

Navajo si misurava non nell'atto di coraggio bensì

nell'efficacia della razzia e nell'entità dei beni posseduti

(cavalli e bestiame). La guerra pertanto assumeva i caratteri di

una tattica di guerriglia in cui si evitava lo scontro fine a

sé stesso, ma solo dettato dalla necessità di giungere ad uno

scopo economico.

La

struttura sociale delle nazioni Apache e dei Navajo,

polverizzata in gruppi familiari estesi senza livelli di

organizzazione di grado più alto, il rifiuto della guerra

aperta, il ricorso alla razzia come attività economica resero

queste popolazioni avversari difficili per gli Stati Uniti e in

effetti furono tra le ultime nazioni indiane ad arrendersi

definitivamente.

In

prossimità della Guerra di secessione americana, il governo

degli Stati Uniti per garantirsi l'appoggio dell'Arizona e del

Nuovo Messico decise di porre fine al problema delle razzie e di

confinare le popolazioni più bellicose, in particolare i

Mescalero e i Navaho a Bosque Redondo, una riserva del Nuovo

Messico. L'operazione con i Navajo, di cui fu incaricato il

colonnello Christopher Carson, si sarebbe dovuta svolgere

pacificamente per mezzo di trattative, tuttavia la difficoltà

di trattare con un'organizzazione sociale polverizzata e

dispersa in un vasto territorio portò allo scoppio di una

campagna di guerra durata quasi un anno (1863-1864). Il

risultato fu una tragedia: agli oltre 1000 caduti durante la

guerra si aggiunse la deportazione a piedi di circa 8000 Navajo

verso Bosque Redondo con una marcia forzata di 300 miglia, nel

corso della quale persero la vita le persone più deboli.

Il

confinamento a Bosque Redondo, durato 5 anni, è segnato come la

pagina più nera della storia dei Navajo. La riserva era ubicata

in un territorio malsano, quasi privo di vegetazione e poco

vocato all'agricoltura. I rifornimenti di vettovaglie da parte

dell'esercito erano scarsi e di cattiva qualità ed erano

frequenti gli scontri con i Mescalero, con i quali si

condivideva il confinamento.

Il

ritorno ai territori d'origine segnò una drastica mutazione

nella storia dei Navajo. La popolazione tornò all'attività

agricola ma intensificò l'allevamento, l'artigianato (in

particolare la tessitura e la lavorazione dell'argento) e cessò

con le razzie. Diversi Navajo integravano il reddito, quando non

era sufficiente, con il lavoro salariale. Il nuovo corso fu

così favorevole che la ricchezza dei Navajo crebbe a livelli

tali da spingere il governo degli Stati Uniti a regolamentare

l'incremento dei capi di bestiame allevati a causa

dell'eccessivo numero.

Il

popolo dei Navajo conta oggi circa 250.000 persone e costituisce

il gruppo etnico più numeroso fra i nativi americani, stanziato

in un territorio del nord est dell'Arizona. Il territorio dei

Navajo, che supera in estensione ben 10 dei 50 stati degli USA,

gode di autonomia amministrativa e la nazione rappresenta uno

dei pochi esempi di conservazione di una forte identità

amerindia all'interno della società statunitense. Pur

mantenendo vivi i propri valori (lingua, cultura, tradizione), i

Navajo si sono adattati al progresso nell'ultimo secolo

organizzandosi in una struttura sociale autonoma moderna e

integrata come nazione all'interno di una nazione.

Uno

degli elementi di vanto dei Navajo come cittadini americani fu

l'uso della lingua dei Navajo come codice di comunicazione

durante la seconda guerra mondiale e il fondamentale apporto

dato ai risultati delle battaglie dell'esercito americano contro

i giapponesi da parte dei "code talkers" Navajo

(letteralmente "coloro che parlano il codice").

Durante

la seconda guerra mondiale un codice segreto delle forze armate

americane, mai decodificato dal controspionaggio giapponese, era

basato sul linguaggio navajo, una lingua complicata e a quel

tempo praticamente sconosciuta in tutto il mondo, al di fuori

degli Stati Uniti.

(fonte:

Wikipedia)

Le

guerre dei Navajo

Come

gli Apache che li avevano preceduti due secoli secoli prima,

anche i Navajo si staccarono dagli altri popoli del ceppo

atapascano, abitanti l'odierno Canada, per emigrare verso il

Sud-Ovest. La data approssimativa dell'arrivo dei Navajo nel

territorio compreso tra i tre fiumi, Rio Grande, San Juan e

Colorado, è quella del 1050 d. C. Come gli Apache, i Navajo

erano in origine un popolo nomade e guerriero, che integrava il

suo sostentamento ottenuto con la caccia, anche con incursioni

contro i Pueblo prima, e poi anche contro gli spagnoli.

Al contrario degli Apache il loro modo di vivere e la loro

economia si modificavano a seconda del contatto con i Pueblo e

con gli spagnoli: infatti adottarono certe attività come la

tessitura, la ceramica e l'agricoltura, dagli indigeni che a

volte vivevano in mezzo a loro. Inoltre, i Navajo non mangiavano

subito le pecore che ottenevano con le scorrerie sugli spagnoli,

come facevano invece gli Apache, ma le allevavano per ricavarne,

oltre al cibo, anche la lana, diventando dei veri esperti

allevatori. I Navajo avrebbero potuto così mantenersi

autonomamente, ma restavano comunque un popolo primitivo. Quando

i messicani si spinsero verso nord in frequenti scorrerie contro

i Navajo per rapire bambini da vendere come schiavi, i Navajo

reagirono energicamente e si vendicarono con incursioni ai

villaggi messicani. E questo ciclo continuò con soldati

messicani che arrivarono per punirli e Navajo che lasciavano i

loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i

soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati

Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si

ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo

attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che

invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di

Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest

da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai

Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono

l'esercito degli Stati Uniti. punirli e Navajo che lasciavano i

loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i

soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati

Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si

ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo

attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che

invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di

Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest

da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai

Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono

l'esercito degli Stati Uniti.

Nel 1846, durante la Guerra Messicana provocata dall'annessione

del Texas agli Stati Uniti, il colonnello Stephen Kearny guidò

un esercito di 1.600 uomini lungo il Sentiero di Santa Fe verso

la provincia messicana del Nuovo Messico. Durante la conquista

delle città messicane, tra cui Santa Fe, Kearny informò gli

abitanti, sia messicani che inglesi, che in futuro sarebbero

stati protetti come cittadini degli Stati Uniti, contro gli

indiani che invece sarebbero stati puniti per qualunque azione

compiuta contro di loro.

I navajo, che come indiani non vennero considerati cittadini,

non ottennero le stesse protezioni contro le continue razzie che

eseguivano i messicani per avere schiavi, e anzi il risultato di

questa assoluta mancanza di giustizia fu che i nuovi

conquistadores iniziassero presto campagne militari contro gli

indiani.

Il colonnello Doniphan organizzò i suoi volontari del Missouri

in tre colonne con un totale di trecento uomini. I Navajo non

avevano ancora mostrato ostilità contro le truppe americane,

che queste cominciarono le operazioni, adducendo la ragione che

gruppi di Navajo continuavano a rubare bestiame dai villaggi

Pueblo e messicani. Le truppe di Doniphan passarono dei momenti

difficili nelle alte zone del basso Plateau del Colorado durante

i mesi invernali. Pochi Navajo si fecero vedere e l'operazione

di Doniphan si ridusse in un'esercitazione di sopravvivenza

contro la stagione rigida come nemico. I Navajo si resero conto

di quanto stava accadendo, in quanto i loro esploratori

riferivano che gli americani erano venuti per restare. Firmarono

un trattato quell'anno e un altro nel 1849.

La situazione delle razzie e controrazzie continuava comunque, e

dal 1850 in poi i militari lanciarono una serie di campagne non

decisive contro i Navajo. Il fulcro della contesa tra esercito e

indiani era rappresentato dal terreno da pascolo intorno a Fort

Defiance in una valle alla fine del Canyon Bonito. I soldati

volevano il terreno per i loro cavalli e siccome i Navajo

continuavano ad usarlo come facevano da generazioni, i soldati

cominciarono a sparare contro gli indiani che razziavano le

mandrie dell'esercito per recuperare le loro perdite. Il 30

aprile 1860 i Navajo guidati da Manuelito e il suo alleato

Barboncito, assediarono Fort Defiance e quasi conquistarono il

posto, prima di essere respinti. Per vendicarsi il colonnello

Edward Canby condusse le truppe nelle montagne Chuska in cerca

dei Navajo. Questi attaccarono la colonna di fianco e fuggirono

prima del contrattacco dei bianchi. Era un insuccesso dei

bianchi, ma siccome gli indiani volevano badare ai loro campi e

ai loro greggi per assicurare cibo al popolo, i capi dei Navajo

furono d'accordo nel trattare una tregua che fu raggiunta nel

1861.

La fine della tregua, che durò ben poco, fu determinata da un

incidente verificatosi durante il periodo della Guerra Civile,

in occasione di una corsa di cavalli a Fort Fauntleroy. I Navajo

sostennero che un soldato aveva tagliato le redini di un loro

cavallo, ma i giudici militari non vollero ripetere la corsa.

Gli indiani si ribellarono, vennero bombardati e dodici di loro

furono uccisi.

Nel frattempo truppe confederate e dell'Unione combattevano per

il Nuovo Messico e verso la primavera del 1862 le giubbe grigie

erano state cacciate dalla regione e le giubbe blu, cioè la

colonna californiana, erano giunte per occupare il territorio.

James Carleton era stato designato nuovo comandante del

dipartimento del Nuovo Messico e rivolse innanzi tutto la sua

attenzione sulla pacificazione con gli indiani. Scelse come

comandante Christopher Carson.

Il problema consisteva, visto il persistere dei saccheggi e

delle scorribande degli Apache e dei Navajo, nel rimuovere gli

indiani dalle zone dell'ormai esteso insediamento messicano e

anglo-americano lungo le vallate e le piste. Come posto per il

trasferimento degli indiani fu scelto Bosque Redondo, nella

valle del fiume Pecos. Là, nella parte orientale del

territorio, gli indiani sarebbero stati sotto il controllo della

guarnigione di Fort Sumner che era molto ben fortificato.

Dopo contese con i Mescalero nel 1862, agli inizi del 1863

Carleton e Carson rivolsero la loro attenzione ai Navajo. Carson

inviò offerte, e alcuni capi come Delgadito e Barboncito, che

avevano constatato l'efficiente campagna dell'esercito contro

gli Apache, furono favorevoli alla pace, ma non alla cessione

dei loro territori in cambio dei piccoli terreni non fertili

delle pianure del Pecos, posti troppo vicini ai loro nemici

Mescalero. Così decisero di seguire la via del combattivo

Manuelito che non desiderava alcun accordo con l'esercito sin

dall'incidente di quella corsa coi cavalli.

Carleton mandò un ultimatum ai Navajo il mese di giugno 1863,

con scadenza un mese dopo. Il termine passò e Carson mobilitò

la sua truppa di volontari del Nuovo Messico. Invece di

effettuare inseguimenti di gruppi di Navajo attraverso tortuosi

canyon, Carson lanciò un'offensiva crudele ma efficiente contro

Dinetah, il "Paese dei Navajo". I suoi uomini

percorsero senza pietà il territorio, confiscando bestiame,

distruggendo campi e frutteti e vivendo con i prodotti degli

stessi indiani. Durante quella campagna, durata sei mesi, i

soldati uccisero solo 78 indiani su una popolazione stimata di

12.000 individui ed ebbero pochissime vittime tra loro. Ma

ottennero lo scopo di sconvolgere il modo di vivere degli

indiani e di abbattere il loro morale.

Poi nel 1864 Carson fece un'azione contyro l'inespugnabile

Canyon Chelly. Bloccò il Canyon che aveva pareti molto ripide

da un lato con soldati guidati dal capitano Albert Pfeiffer da

est. Gli indiani formarono sacche di resistenza e alcuni di loro

gettarono massi sulla rupe di Pfeiffer dai bordi del canyon, ma

dopo poco tempo i soldati snidarono i difensori e conquistarono

il "sacro forte" dei Navajo. Verso la metà di marzo

quasi 6.000 Navajo, affamati e demoralizzati, si erano arresi

all'esercito e iniziava così il loro trasferimento. I soldati

scortarono in una prima marcia forzata 2.400 Navajo attraverso

il Nuovo Messico. Alla fine dell'anno altri 2.000 indiani si

erano arresi e fu la resa più numerosa avvenuta in tutte le

guerre indiane. I 4.000 Navajo comandati da Manuelito fuggirono

verso i confini occidentali del loro territorio. Manuelito

stesso, il più intransigente dei capi navajo, cedette a quella

guerra di logoramento e si arrese a Fort Wingate il 1°

settembre 1866.

Bosque Redondo fu un disastro per i Navajo: suolo poco fertile,

scarsi rifornimenti, malattie, ostilità dei Mescalero.

Finalmente nel 1868, dopo il trasferimento del generale Carleton,

una delegazione di capi navajo, tra cui Manuelito e Barboncito,

ottenne il permesso di andare a Washington per patrocinare la

loro causa e ottenne, firmando un nuovo trattato con gli

ufficiali, una riserva nelle montagne Chuska. I Navajo tornarono

così nella loro patria e cominciarono a rifarsi una vita senza

più guerreggiare con l'uomo bianco. da

www.sentierorosso.com

ARTIGIANATO

Dagli

ultimi decenni del 1800 la ditta S.A. Frost's Son di New York

fondata nel 1858, che importava prodotti specifici per «Indian

Traders», intrattenne assidui contatti con il genovese Raffaele

Costa. .

L'immagine della libellula, insieme a rane, girini, lucertole,

serpenti, farfalle, creature emblematiche della sopravvivenza in

ambienti aridi, si ritrovano nei gioielli e negli oggetti

funzionali ai rituali, collegati alla pioggia e alla fertilità

del terreno.

Un'altra forma, comunemente modellata nei gioielli antichi e

rimasta nella contemporaneità, è quella dell'uccello volante,

con le ali aperte che ricordano una croce. Gli uccelli sono

sovente rappresentati perché considerati messaggeri tra la

terra e le entità sacre del cielo. Gli spiriti della pioggia

trovano diverse rappresentazioni nei «simbolismi magici della

pioggia» che propiziano il raccolto

Uno tra questi è il «serpente piumato», che dimora nelle

nuvole e ha lingua di luce. II serpente è anche collegato con

la terra e l'acqua, scivola come acqua ed emerge dal terreno,

incarnando le potenti forze del mondo.

Anche il kokopelli è un'altra figura emblematica delle culture

pueblo dell'Arizona e New Mexico. Giunse forse intorno al XIV

secolo importato dal Messico e presumibilmente in origine

rappresentava un mercante che porta conchiglie e piume, in

particolare le rosse piume dell'Ara Macao, dal Messico alle aree

delle popolazioni pueblo. Tra gli Hopi rappresenta un suonatore

di flauto che regge un sacco di semi e per questo è associato

alla fertilità, simbolo d'abbondanza e in genere di buon

auspicio.

Tra i più importanti italiani a commerciare con gli

statunitensi fu il genovese Raffaele Costa, di cui rimane

interessantissima corrispondenza, conservata oggi nell'archivio

storico della ditta Liverino, che la acquisì insieme ai beni

che gli eredi della fabbrica genovese misero in vendita negli

anni '60. Questa fortuita acquisizione può essere considerata

come un passaggio di testimone dalla tradizione genovese della

lavorazione e commercializzazione del corallo alla

intraprendenza degli imprenditori di Torre del Greco.

Negli anni '70 molte ditte torresi realizzarono importanti

affari con Navajo e Zuni, incrementando la valorizzazione e

l'utilizzo del corallo nel sud-ovest degli Stati Uniti e

favorendo la reciproca conoscenza delle tradizioni culturali.

Il Frost non fu l'unico commerciante del vecchio West a

stimolare la creatività dei nativi americani importando corallo

dall'Italia. Anche C.G. Wallace incoraggiò lo sviluppo

dell'artigianato ed esercitò una grande influenza sulla

produzione del corallo

Nel 1927 acquisto il suo -trading post» nel villaggio Zuni.

Sostenne l'impiego di tecniche innovative, il mosaico con

corallo, tra gli artigiani zuni e navajo residenti a Zuni ,

favorendo anche la collaborazione tra i due gruppi.

Fu lui ad iniziare un'importazione diretta di corallo

dall'Italia per i nativi, senza passare per la mediazione del

Frost. Durante la depressione del 1930, Wallace creò una base

economica per numerosi artisti e acquisì un gran numero di

lavori dei nativi, elevando le creazioni zuni da un livello

regionale a nazionale. In una lettera datata 27 febbraio1937,

inviata da Wallace sempre alla ditta Costa di Genova, è la

conferma d'ordine di quattro collane in corallo per un valore

complessivo di 48 dollari, con la richiesta supplementare di

poter avere collane con grani «più grandi, quanto i più

grossi delle collane ordinate».

In altra corrispondenza datata 13 gennaio 1940 Wallace

richiedeva i prezzi di collane in corallo che sappiamo dalla

risposta del Costa costare 14 dollari l'una, cifra in ogni caso

ragguardevole per l'epoca. La sua eredità contribuì

indubbiamente ad elevare il numero degli artigiani ad un

migliaio (gioiellieri, ceramisti, intagliatori di feticci) su

una popolazione di 9000 residenti a Zuni.

Negli ultimi sessanta anni l'innovazione dei gioielli del

sud-ovest fu determinata in massima parte da tre artisti: il

navajo Kenneth Begay e i due hopi Preston Monongye e Charles

Loloma, il cui talento artistico e le capacità tecniche hanno

inspirato generazioni di successivi designers indiani.

Kenneth Begay creò disegni innovativi, sempre ispirati ai

modelli navajo, utilizzando nuovi materiali e tecniche abbinate

alle tradizionali, turchese e corallo ad oro e diamanti,

ottenendo raffinate ed espressive creazioni. Preston Monongye

incorporò immagini katsina nei suoi lavori, famosi per la

tecnica di fusione nel tufo

I

gioielli di Charles Loloma combinano un profondo rispetto per la

tradizione con l'abilità di cambiare concetti stereotipati

degli Indiani d'America. Nato nel 1921 da una famiglia di Hopi

tradizionalisti, partì da una formazione di ceramista e pittore

ed arrivò alla gioielleria nella metà del 1950. Loloma

armonizza elementi del suo background hopi, come la tecnica

dell'intarsio di pietre dure a mosaico, con un senso estetico

contemporaneo. La sua abilità fu quella di rendere pregi le

imperfezioni della natura, sottolineando nel suo disegno le

ruvide proprietà del metallo. La sua eredità fu ripresa dalla

nipote Verma Nequatewa, che seppe abilmente disegnare il

gioiello attorno alla forma pura della materia, come il corallo.

I gioielli contemporanei del sud-ovest sono caratterizzati

dall'uso d'argento, turchese e corallo

Questo semplice accostamento racchiude in sé l'anima di due

tradizioni ornamentali: quella dei Pueblo, da millenni abili

lapidari e quella dei Navajo, valenti argentieri che per primi,

come abbiamo detto, dalla metà dell'800 praticarono e diffusero

l'arte anche ad altri gruppi nativi. Oggi i gioielli dei Navajo,

Zuni e Hopi hanno raggiunto fama mondiale e coprono una gamma

molto vasta di tipologie realizzate per le loro richieste e per

la domanda del mercato turistico e internazionale.

I gioielli zuni prodotti dalla prima metà del secolo scorso

divennero sempre più elaborati utilizzando oltre al turchese e

al corallo anche materiali compositi.

Oggi

la produzione orafa, che assicura un introito alla metà

dell'intera popolazione zuni, pone l'enfasi sul turchese e il

corallo, inserito in piccoli e sottili castoni (tecnica detta

needlepoint) o in mosaici con madreperla, turchese, corallo e

giaietto, estremamente elaborati e molto apprezzati dai

collezionisti di tutto il mondo. Molti sono oggi i Navajo che

indossano gioielli prodotti da Zuni.

Durante la Grande Depressione e nel dopoguerra, a causa delle

ristrettezze economiche, alcuni materiali preziosi furono

sostituiti con celluloide riciclata da batterie usate,

microsolchi e oggetti d'uso quotidiano. Nacquero così i monili

definiti « battery-backed jewelry» in cui la tradizionale

tecnica a mosaico veniva mantenuta, utilizzando per le piccole

tessere materiali riciclati o facilmente reperibili per i bassi

costi.

Potenti spiriti delle rocce sono i feticci, rappresentati in

diverse forme animali o umane che si pensa siano state

pietrificate dal soffio dello spirito stesso che vi dimora.

Agiscono come mediatori tra il soprannaturale e l'umano e donano

a chi li possiede la forza dell'animale rappresentato.

Per questo devono essere trattati in modo appropriato, secondo

rituali precisi. Hanno particolari funzioni nelle cerimonie e

sono decorati con specifici e significativi ornamenti. Sovente

recano frammenti di corallo e turchese. È impossibile definire

quanto antico sia l'uso di questi modelli. Tuttavia il modo in

cui i Pueblo e Navajo hanno continuato a fare uso di queste

forme nel tempo, ha rinsaldato il significato di molti esempi

del passato preistorico.

Molto popolari tra Navajo e Zuni sono le collane squash blossom,

esibite in numerose cerimonie del ciclo agricolo.

Composte da una mezzaluna centrale, o naja, hanno sempre un

numero variabile di boccioli di melograno in abbinamento. I

Navajo fecero propria la naja adottandola dalla simbologia

ispanico moresca, prima per le briglie dei cavalli, più tardi

come pendente delle collane

Questa

simbologia con il tempo prese una direzione del tutto propria

staccandosi dall'originale modello, arricchendosi di pietre e

altre lavorazioni.

L'associazione con le danze per la fertilità dei raccolti fa

tornare in mente la simbologia primigenia, comune a molte

culture antiche, della luna crescente come rappresentazione di

liturgie naturalistiche.

Non sembra tuttavia che gli Indiani abbiano assegnato un

significato simbolico a questo segno, anche se è tenuto in gran

considerazione.I Navajo usano il termine yo ne maze disya gi

(letteralmente «grano che sboccia») per indicare la collana

squash blossom, niente che si possa direttamente ricollegare al

melograno. Indipendentemente dai possibili significati

simbolici, la collana è testimonianza dei contatti tra i nativi

americani e gli spagnoli e tra i Navajo, che per primi usarono

questa tipologia, e i Pueblo, in particolare gli Zuni che la

adottarono, aggiungendo il turchese alle collane di solo

argento.

.jpg)

ALCUNI

PROVERBI NAVAJO

Attento

mentre parli. Con le tue parole tu crei un mondo intorno a te.

Evitate di dare dispiaceri ai vostri simili, ma al contrario,

vedete di procurare loro gioia ogni volta che potete

La lingua può impiccare l'uomo più veloce di una corda.

Lungo il cammino della vostra vita fate in modo

di non privare

gli altri della felicità.

Non ereditiamo il mondo dai nostri padri,

ma lo prendiamo in

prestito dai nostri figli.

Non giudicare il tuo vicino finché non avrai camminato

per due

lune nelle sue scarpe.

Quello che hai visto ricordalo perché quello

che non hai visto

ritorna a volare nel vento.

Un arco non dorme mai.

Meglio avere meno tuoni nella bocca e più luce nella mano.

Nei

fumetti, il popolo dei Navajo è la tribù a cui appartiene Tex,

di cui è il capo con il nome di Aquila della Notte. Ma

l'assistente di Tex si chiama Kit Carson, stranamente il nome

del più grande nemico del popolo Navajo.

c

cura di Sergio Mura

Entrato

a far parte della mitologia popolare persino da vivo, Kit Carson

fu un trapper, scout, agente indiano, soldato e autentica

leggenda del West.

Nato alla vigilia di Natale del 1809, Carson passò la maggior

parte della sua prima infanzia a Boone’s Lick, nel Missouri.

Suo padre morì quando lui aveva appena 9 anni e la necessità

di lavorare impedì al giovane Kit di studiare.

Divenne pertanto apprendista di un mastro sellaio a 14 anni, ma

lasciò la casa per trasferirsi a Santa Fe, nella zona del New

Mexico nel 1826.

Dal 1828 al 1831 Carson si appoggiò a Taos, New Mexico, come

campo base per continue spedizioni di caccia al fine di

procurare pelli da vendere e questa attività lo portò spesso

nel West, fino alla California.

Più tardi, nel corso degli anni 30 del secolo scorso la sua

vita da trapper lo condusse molte volte nelle Montagne Rocciose

e attraverso tutto l’ovest americano. Per un certo periodo,

nei primi anni 40, lavorò come cacciatore alle dipendenze di

William Bent a Forte Bent.

Come accadeva più volte ai cacciatori bianchi, anche Kit Carson

si trovò più volte integrato nel mondo dei pellerossa;

viaggiò e visse tra gli indiani al punto che le sue due prime

mogli furono una Arapaho e una Cheyenne. Carson era un

personaggio abbastanza inconsueto nel variegato mondo dei

trapper, soprattutto in virtù di un forte autocontrollo e per

il modesto stile di vita.

“Pulito come il dente di un segugio”, secondo l’opinione

di un conoscente, e uomo “la cui parola era più certa del

sorgere del sole”, così Carson veniva ricordato oltre che per

i suoi modi modesti e per il suo indomabile coraggio.

Nel 1842, mentre ritornava nel Missouri in visita alla famiglia,

Carson ebbe la ventura di incontrare John C. Fremont che presto

lo assunse come guida.

Negli anni successivi Carson aiutò Fremont facendogli da guida

verso l’Oregon e la California e attraverso gran parte delle

Montagne Rocciose e del Great Basin. La sua attività al

servizio di Fremont, celebrata nei reportage scritti da Fremont

stesso sulle sue spedizioni, ne fecero assai presto una specie

di eroe nazionale, rappresentato nella narrativa popolare come

un rude uomo di montagna capace di gesta sovrumane. La fama di

Carson crebbe a dismisura nel momento in cui il suo nome veniva

associato ad alcuni momenti chiave dell’espansione americana

verso ovest.

Era

ancora al servizio di Fremont come guida quando Fremont stesso

si unì alla rivolta dei cittadini americani in California, poco

prima dello scoppio della guerra con il Messico del 1846. Sempre

Carson guidò le armate del Generale Stephen Kearney dal New

Mexico alla California per rispondere alla sfida agli Stati

Uniti della banda di Andrés Pico in risposta all’occupazione

americana di Los Angeles.

Alla fine della guerra, Carson ritornò nel New Mexico con l’intenzione

di dedicarsi alla vita del canchero.

Nel 1853 lui e il suo socio portarono un enorme gregge di pecore

fino alla California dove i prezzi legati alla corsa all’oro

gli garantirono un buon profitto. Nello stesso anno fu nominato

agente indiano federale per il nord del New Mexico e tenne

questo incarico fino allo scoppio della guerra civile che lo

impegnò dal 1861. Carson giocò un ruolo piuttosto importante e

memorabile nella guerra civile nel New Mexico e diede una mano

ad organizzare i reparti volontari di fanteria dello stato che

si videro in azione a Valverde nel 1862.

La gran parte delle sue azioni militari, comunque, furono

condotte contro la popolazione Navajo che aveva rifiutato di

essere confinata in una lontana riserva inventata dai

governanti.

A partire dal 1863 Carson intraprese una brutale guerra per

distruggere l’economia alla base della vita dei Navajo,

marciando fino al cuore del loro territorio e distruggendo i

loro raccolti, i frutteti e il bestiame. Quando gli Ute, Pueblo,

Hopi e Zuni, che per secoli erano stati preda dei razziatori

Navajo, iniziarono a trarre vantaggio dalla debolezza dei loro

tradizionali nemici seguendo i bianchi nella guerra, i Navajo

non furono più in grado di difendersi. Così, nel 1864 la

maggior parte di loro si arrese a Carson che costrinse quasi

8000 Navajo, uomini, donne e bambini, a intraprendere quella che

sarebbe stata chiamata “la lunga marcia” di quasi 600

chilometri dall’Arizona a Forte Summer, New Mexico, dove

rimasero confinati e decimati dalle malattie fino al 1868.

Dopo la guerra civile, Carson si trasferì in Colorado con la

speranza di accrescere i suoi affari di allevatore e li morì

nel 1868.

Negli anni seguenti i suoi resti furono trasportati in un

piccolo cimitero vicino la sua vecchia casa a Taos

http://www.farwest.it/?p=238

CI

HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL

PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO? CI

HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL

PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO?

Il mio Carson non ha nulla a che fare con il personaggio

storico. Il pard di Tex è un allegro compagno d'avventure, un

uomo mite anche se implacabile quando le circostanze lo

richiedono. Il vero Kit Carson, invece, era un individuo

spregiudicato e cinico, colpevole addirittura di aver combattuto

gli stessi Navajos con mezzi tutt'altro che leali.

(da

un'intervista a L.G. Bonelli, disegnatore di Tex Willer)

|

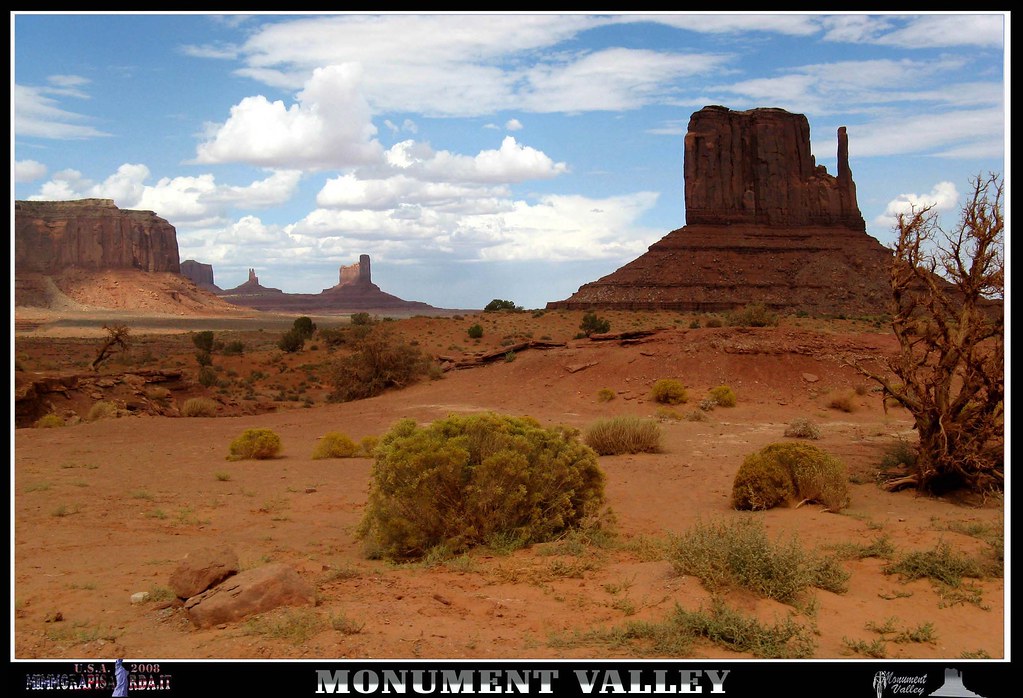

.jpg) essere valorizzata,

conosciuta, apprezzata. Oggi è famosa non tanto per il suo nome, ma per

la sua immagine (a conferma di quello che dicevo prima) diventata

leggendaria grazie all'opera di un

leggendario cineasta americano che plasmò le due forme di

granito con la storia americana fino a farle diventare le principali

icone del West. E poi, soprattutto, per un poco conosciuto Mr. Harry

Guildings che per aiutare

i Navajos sfruttò giustamente la bellezza di quelle pietre rosse facendole conoscere a John Ford,

certo che avrebbero fatto presa

nella fantasia del suo genio.

essere valorizzata,

conosciuta, apprezzata. Oggi è famosa non tanto per il suo nome, ma per

la sua immagine (a conferma di quello che dicevo prima) diventata

leggendaria grazie all'opera di un

leggendario cineasta americano che plasmò le due forme di

granito con la storia americana fino a farle diventare le principali

icone del West. E poi, soprattutto, per un poco conosciuto Mr. Harry

Guildings che per aiutare

i Navajos sfruttò giustamente la bellezza di quelle pietre rosse facendole conoscere a John Ford,

certo che avrebbero fatto presa

nella fantasia del suo genio.

E

questa, credo, sia stata l'esatta sensazione che Ford

avvertì non appena si affacciò in questo paradiso che era un po' casa

sua. Infatti una zona della valle gli è stata dedicata proprio perchè

qui il grande regista

amava sedersi al tramonto per ripassare i copioni. Il posto si chiama John

Ford's Point.

E

questa, credo, sia stata l'esatta sensazione che Ford

avvertì non appena si affacciò in questo paradiso che era un po' casa

sua. Infatti una zona della valle gli è stata dedicata proprio perchè

qui il grande regista

amava sedersi al tramonto per ripassare i copioni. Il posto si chiama John

Ford's Point. emarginati

al più basso rango sociale e privati di ogni diritto civile. Monument Valley stessa era stata tolta

e poi, dopo tanto tempo, riconsegnata ai Navajo.

emarginati

al più basso rango sociale e privati di ogni diritto civile. Monument Valley stessa era stata tolta

e poi, dopo tanto tempo, riconsegnata ai Navajo.

Non

è un parco nazionale, in quanto parte della riserva Navajo, dunque

territorio che appartiene ai nativi americani. La Monument Valley è l'icona degli Stati Uniti

occidentali; si trova al confine tra Utah e

Arizona in un'area isolata ed estesa che dista più di 70 km dalla

cittadina più vicina: Kayenta. Cercate quindi qui un hotel dove

pernottare, ve ne sono diversi, e fate rifornimento.

Non

è un parco nazionale, in quanto parte della riserva Navajo, dunque

territorio che appartiene ai nativi americani. La Monument Valley è l'icona degli Stati Uniti

occidentali; si trova al confine tra Utah e

Arizona in un'area isolata ed estesa che dista più di 70 km dalla

cittadina più vicina: Kayenta. Cercate quindi qui un hotel dove

pernottare, ve ne sono diversi, e fate rifornimento.

prestigiosi set della storia del cinema. Prendetevi un paio di settimane

di ferie, e seguiteci. Si parte, ovviamente, da Los Angeles, la mecca.

Una visitina agli studios di Hollywood, tanto per gradire, e poi via

verso Santa Monica, magari passando per l’osservatorio posto dentro

Griffith Park, una location che ha ospitato scene di “Gioventù

Bruciata” e “Terminator”.

prestigiosi set della storia del cinema. Prendetevi un paio di settimane

di ferie, e seguiteci. Si parte, ovviamente, da Los Angeles, la mecca.

Una visitina agli studios di Hollywood, tanto per gradire, e poi via

verso Santa Monica, magari passando per l’osservatorio posto dentro

Griffith Park, una location che ha ospitato scene di “Gioventù

Bruciata” e “Terminator”. Perché visitare i teatri di produzione

è divertente, ma molto più chic e originale scoprire gli “esterni”

dove hanno preso luce e forma le pellicole da leggenda. Nei dintorni di

Santa Monica, ad esempio, a Rancho Las Virgenes, nel 1927 la Paramount

comprò 2400 acri di terreno, trasformandoli nel Paramount Ranch. Qui,

sullo sfondo delle montagne californiane, hanno “girato” e recitato

Cecil B. DeMille e John Ford, Gary Cooper e Marlene Dietrich, Cary Grant,

Henry Fonda, Glenn Ford, John Wayne e Diane Keaton, in pellicole come

“Il Virginiano”, “Sfida all’Ok Corral”e “Reds”. Dopo gli

Anni 50 il ranch è stato usato anche da produzioni televisive come “Rin

Tin Tin”, “Hazard”, “Mash” (quest’ultima soprattutto nella

zona di Malibù Creek) e “Charlie’s Angels”. Finito di curiosare,

mettere il timone verso nord-est, e dirigersi verso la Valle della

Morte, nel cuore del magnifico e per certi versi terribile parco

nazionale, dove sarà bene arrivare all’alba o – meglio – al

tramonto. Distese di sabbia come nel Sahara, campi di sale pietrificato,

picchi impressionanti alti fino a 4000 metri, canyon dai mille colori,

temperature che d’estate raggiungono facilmente i 60 gradi. La

varietà dei paesaggi offerti da questo incredibile ed estesissimo lembo

di terra, visitato ogni anno da milioni di turisti (prenotate in

anticipo a Furnace Creek o a Panamint Valley), ha ospitato praticamente

ogni genere di

Perché visitare i teatri di produzione

è divertente, ma molto più chic e originale scoprire gli “esterni”

dove hanno preso luce e forma le pellicole da leggenda. Nei dintorni di

Santa Monica, ad esempio, a Rancho Las Virgenes, nel 1927 la Paramount

comprò 2400 acri di terreno, trasformandoli nel Paramount Ranch. Qui,

sullo sfondo delle montagne californiane, hanno “girato” e recitato

Cecil B. DeMille e John Ford, Gary Cooper e Marlene Dietrich, Cary Grant,

Henry Fonda, Glenn Ford, John Wayne e Diane Keaton, in pellicole come

“Il Virginiano”, “Sfida all’Ok Corral”e “Reds”. Dopo gli

Anni 50 il ranch è stato usato anche da produzioni televisive come “Rin

Tin Tin”, “Hazard”, “Mash” (quest’ultima soprattutto nella

zona di Malibù Creek) e “Charlie’s Angels”. Finito di curiosare,

mettere il timone verso nord-est, e dirigersi verso la Valle della

Morte, nel cuore del magnifico e per certi versi terribile parco

nazionale, dove sarà bene arrivare all’alba o – meglio – al

tramonto. Distese di sabbia come nel Sahara, campi di sale pietrificato,

picchi impressionanti alti fino a 4000 metri, canyon dai mille colori,

temperature che d’estate raggiungono facilmente i 60 gradi. La

varietà dei paesaggi offerti da questo incredibile ed estesissimo lembo

di terra, visitato ogni anno da milioni di turisti (prenotate in

anticipo a Furnace Creek o a Panamint Valley), ha ospitato praticamente

ogni genere di pellicola. Ricordate la scena di “Guerre Stellari” in

cui Luke Skywalker contempla la pianura con il suo binocolo a

infrarossi? E’ stata filmata poco a sud di Furnace Creek, a Stovepipe

Wells, mentre da Dante’s View (occhio a non salire per i ripidi

tornanti durante le ore più calde, o rischiate di giocarvi il

radiatore!) sempre Luke e Obi Uan Kenobi contemplavano le lontane

frontiere “aliene”. Non ci sarà bisogno invece di spiegare agli

appassionati di Michelangelo Antonioni cos’è Zabriskie Point.

pellicola. Ricordate la scena di “Guerre Stellari” in

cui Luke Skywalker contempla la pianura con il suo binocolo a

infrarossi? E’ stata filmata poco a sud di Furnace Creek, a Stovepipe

Wells, mentre da Dante’s View (occhio a non salire per i ripidi

tornanti durante le ore più calde, o rischiate di giocarvi il

radiatore!) sempre Luke e Obi Uan Kenobi contemplavano le lontane

frontiere “aliene”. Non ci sarà bisogno invece di spiegare agli

appassionati di Michelangelo Antonioni cos’è Zabriskie Point. maledetto che riunì Marylin

Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift, potete arrivare fin lassù e

dare un’occhio a Pyramid Lake, dove fu girata la scena dei cavalli

selvaggi. Non lontano, vicino a Carson City, sulla Route 28 costeggiando

il lago Tahoe potrete invece trovare il ranch che ha ispirato “Bonanza”.

Las Vegas vale invece sicuramente una visita, innanzitutto per il

divertimento e poi per scoprire qua e là le location de “Il Cavaliere

elettrico” (1979) con Robert Redford e Jane Fonda, o “Un Uomo da

marciapiede” (1969, con Jon Voigt e Dustin Hoffman) o ancora “Urban

Cowboy” (1980, con John Travolta). Il vero cuore del sogno americano a

35 mm, quello che è stato ribattezzato “Il paese di John Ford”, è

però senza dubbio la Monument Valley. Qui, in mezzo alle incredibili

cattedrali di roccia rossa (visitatele al tramonto, è un ordine!) che

sorgono improvvise al confine fra Arizona e Utah, vi sen tirete davvero

dentro un film, specie al “John Ford Point”. Emozione pura. L’elenco

dei western e dei film girati in questo angolo di Paradiso è infinito,

da “Ombre Rosse” a “Sentieri Selvaggi” (ricordate che panorami

mozzafiato, uscendo con John Wayne da quelle case nella prateria?), da

“Soldati a cavallo” a “I dannati e gli eroi” a “Sfida

infernale”. O ancora, uscendo dall’ambito western, “I dieci

comandamenti”, “2001- Odissea nello spazio”, “Easy Rider”, “Ritorno

al futuro”, “Indiana Jones e l’ultima Crociata” (non perdetevi

la visita guidata con gli indiani nei recessi più nascosti della valley),

fino a “Forrest Gump” e alla sua corsa sulla statale 163, appena a

sud di Redland Pass.

maledetto che riunì Marylin

Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift, potete arrivare fin lassù e

dare un’occhio a Pyramid Lake, dove fu girata la scena dei cavalli

selvaggi. Non lontano, vicino a Carson City, sulla Route 28 costeggiando

il lago Tahoe potrete invece trovare il ranch che ha ispirato “Bonanza”.

Las Vegas vale invece sicuramente una visita, innanzitutto per il

divertimento e poi per scoprire qua e là le location de “Il Cavaliere

elettrico” (1979) con Robert Redford e Jane Fonda, o “Un Uomo da

marciapiede” (1969, con Jon Voigt e Dustin Hoffman) o ancora “Urban

Cowboy” (1980, con John Travolta). Il vero cuore del sogno americano a

35 mm, quello che è stato ribattezzato “Il paese di John Ford”, è

però senza dubbio la Monument Valley. Qui, in mezzo alle incredibili

cattedrali di roccia rossa (visitatele al tramonto, è un ordine!) che

sorgono improvvise al confine fra Arizona e Utah, vi sen tirete davvero

dentro un film, specie al “John Ford Point”. Emozione pura. L’elenco

dei western e dei film girati in questo angolo di Paradiso è infinito,

da “Ombre Rosse” a “Sentieri Selvaggi” (ricordate che panorami

mozzafiato, uscendo con John Wayne da quelle case nella prateria?), da

“Soldati a cavallo” a “I dannati e gli eroi” a “Sfida

infernale”. O ancora, uscendo dall’ambito western, “I dieci

comandamenti”, “2001- Odissea nello spazio”, “Easy Rider”, “Ritorno

al futuro”, “Indiana Jones e l’ultima Crociata” (non perdetevi

la visita guidata con gli indiani nei recessi più nascosti della valley),

fino a “Forrest Gump” e alla sua corsa sulla statale 163, appena a

sud di Redland Pass.  Nel Canyon de Chelly, quasi al confine fra Arizona

e New Mexico Sono stati girati “Il grande paese” e “L’oro dei

Mckenna” mentre nella vicina riserva degli indiani Hopi è stato

realizzato “La collina del demonio”. Se invece vi hanno emozionato

“Butch Cassidy , “Getaway” e “La più grande storia mai

raccontata” allora il vostro posto è lo Utah. John Ford ha girato

qui, a Professor Valley, nella zona di Moab, il suo “Rio Grande”,

Steven Spielberg “Indiana Jones e il tempio maledetto”, nello

strepitoso parco di Arches dove Sergio Leone ha diretto alcune scene di

“C’era una volta il West”. Attorno a Moab è stato filmato anche

quasi tutto “Thelma e Louise”: la scena finale, quella del salto nel

canyon delle due protagoniste braccate dall’elicottero della polizia

ha come scenografia uno strapiombo sotto Dead Horse Point, sul Potash

Trail (seguite la state route 279 verso ovest per 15 miglia). I

manichini usati per la scena sono conservati negli uffici della Moab to

Monument Valley film Commission. Se invece vi ha commosso la scena in

cui Paul Newman, in “Butch Cassidy”, porta sulla canna della

bicicletta Katharine Ross con in sottofondo “Raindrops keep fallin’

on my head” di Burt Bacharach, fiondatevi a Grafton, sul Virgin River,

vicino allo Zion Park (6 miglia a ovest di Springdale sulla state route

9). Anche il Colorado, fra Boulder, Gunnison e Durango, ha offerto molte

delle sue valli e dei suoi canyon a pellicole cult, da “Viva Zapata”

a “Il Dormiglione”, da “Cat Ballou” a “Il Grinta”, ma

siccome il tempo (e le righe) ormai scarseggiano, vi suggeriamo solo un

sopralluogo: a Estes Park, circa 30 miglia a nord di Boulder, sulla Us

numero 36. Troverete un vecchio hotel vittoriano, lo Stanley Hotel, dove

da giovane lavorò un certo Stephen King. Il nome non è quello del film

(Overlock), ma se il titolo “Shining” vi dice qualcosa, non

arrivateci con un maggiolino Volkswagen…

Nel Canyon de Chelly, quasi al confine fra Arizona

e New Mexico Sono stati girati “Il grande paese” e “L’oro dei

Mckenna” mentre nella vicina riserva degli indiani Hopi è stato

realizzato “La collina del demonio”. Se invece vi hanno emozionato

“Butch Cassidy , “Getaway” e “La più grande storia mai

raccontata” allora il vostro posto è lo Utah. John Ford ha girato

qui, a Professor Valley, nella zona di Moab, il suo “Rio Grande”,

Steven Spielberg “Indiana Jones e il tempio maledetto”, nello

strepitoso parco di Arches dove Sergio Leone ha diretto alcune scene di

“C’era una volta il West”. Attorno a Moab è stato filmato anche

quasi tutto “Thelma e Louise”: la scena finale, quella del salto nel

canyon delle due protagoniste braccate dall’elicottero della polizia

ha come scenografia uno strapiombo sotto Dead Horse Point, sul Potash

Trail (seguite la state route 279 verso ovest per 15 miglia). I

manichini usati per la scena sono conservati negli uffici della Moab to

Monument Valley film Commission. Se invece vi ha commosso la scena in

cui Paul Newman, in “Butch Cassidy”, porta sulla canna della

bicicletta Katharine Ross con in sottofondo “Raindrops keep fallin’

on my head” di Burt Bacharach, fiondatevi a Grafton, sul Virgin River,

vicino allo Zion Park (6 miglia a ovest di Springdale sulla state route

9). Anche il Colorado, fra Boulder, Gunnison e Durango, ha offerto molte

delle sue valli e dei suoi canyon a pellicole cult, da “Viva Zapata”

a “Il Dormiglione”, da “Cat Ballou” a “Il Grinta”, ma

siccome il tempo (e le righe) ormai scarseggiano, vi suggeriamo solo un

sopralluogo: a Estes Park, circa 30 miglia a nord di Boulder, sulla Us

numero 36. Troverete un vecchio hotel vittoriano, lo Stanley Hotel, dove

da giovane lavorò un certo Stephen King. Il nome non è quello del film

(Overlock), ma se il titolo “Shining” vi dice qualcosa, non

arrivateci con un maggiolino Volkswagen…

gustosa parodia del genere gangster appena agli inizi ma già in

gran voga. L'anno successivo ottiene l'Oscar per Il traditore

(1935), un'opera che mette in scena la rivolta irlandese, la cui

drammaticità appare accentuata dalla scelta di una cifra

stilistica palesemente intrisa di tonalità espressioniste. Gira

poi, tra gli altri, un notevole Maria di Scozia (1936) e un

avvincente mélo di ambientazione caraibica, Uragano (1937). Nel

1939, esattamente a quindici anni di distanza dal suo western

più acclamato dell'epoca del muto, con Ombre rosse realizza uno

dei capolavori della storia del cinema, e si avvia a diventare

il più grande regista dei film della Frontiera. Una diligenza

in fuga, inseguita da un'orda di apaches, mentre scorrono

visioni sfolgoranti della celeberrima Monument Valley: tratto da

un breve racconto di E. Haycox, e forse vagamente ispirato a

Boule de suif di Maupassant, nella memoria storica dello

spettatore Ombre rosse si identifica tout court con il genere

western, di cui rappresenta una svolta decisiva. Anzi, per la

sua originalità, per il suo metro stilistico, per il profilo

esistenziale dei personaggi, si presenta come il paradigma del

western a venire. Lo sguardo di F. esplora il microcosmo che

popola la diligenza, luogo topico della vicenda, senza

complicità: una prostituta, un medico alcolizzato, un baro di

professione, un banchiere ladro, un venditore di liquori, la

moglie incinta di un ufficiale di cavalleria (che partorirà

lungo la strada), uno sceriffo e un fuorilegge raccolto lungo il

cammino; donne e uomini soli diversi, gettati in un ambiente

estraneo e ostile, di cui vengono messi a nudo le debolezze, le

paure, gli eroismi inaspettati. Mai prima di quest'opera

straordinaria i caratteri degli uomini della Frontiera erano

stati così nettamente delineati. Mentre con Ombre rosse

guadagna un altro Oscar, F. si avvia a diventare il poeta dei

grandi spazi, ma anche dei sentimenti, dei drammi, dei piccoli

eroismi quotidiani. Tenace, metodico, a volte aspro, ma anche

tenero, appassionato e ironico, alla fine della carriera

gustosa parodia del genere gangster appena agli inizi ma già in

gran voga. L'anno successivo ottiene l'Oscar per Il traditore

(1935), un'opera che mette in scena la rivolta irlandese, la cui

drammaticità appare accentuata dalla scelta di una cifra

stilistica palesemente intrisa di tonalità espressioniste. Gira

poi, tra gli altri, un notevole Maria di Scozia (1936) e un

avvincente mélo di ambientazione caraibica, Uragano (1937). Nel

1939, esattamente a quindici anni di distanza dal suo western

più acclamato dell'epoca del muto, con Ombre rosse realizza uno

dei capolavori della storia del cinema, e si avvia a diventare

il più grande regista dei film della Frontiera. Una diligenza

in fuga, inseguita da un'orda di apaches, mentre scorrono

visioni sfolgoranti della celeberrima Monument Valley: tratto da

un breve racconto di E. Haycox, e forse vagamente ispirato a

Boule de suif di Maupassant, nella memoria storica dello

spettatore Ombre rosse si identifica tout court con il genere

western, di cui rappresenta una svolta decisiva. Anzi, per la

sua originalità, per il suo metro stilistico, per il profilo

esistenziale dei personaggi, si presenta come il paradigma del

western a venire. Lo sguardo di F. esplora il microcosmo che

popola la diligenza, luogo topico della vicenda, senza

complicità: una prostituta, un medico alcolizzato, un baro di

professione, un banchiere ladro, un venditore di liquori, la

moglie incinta di un ufficiale di cavalleria (che partorirà

lungo la strada), uno sceriffo e un fuorilegge raccolto lungo il

cammino; donne e uomini soli diversi, gettati in un ambiente

estraneo e ostile, di cui vengono messi a nudo le debolezze, le

paure, gli eroismi inaspettati. Mai prima di quest'opera

straordinaria i caratteri degli uomini della Frontiera erano

stati così nettamente delineati. Mentre con Ombre rosse

guadagna un altro Oscar, F. si avvia a diventare il poeta dei

grandi spazi, ma anche dei sentimenti, dei drammi, dei piccoli

eroismi quotidiani. Tenace, metodico, a volte aspro, ma anche

tenero, appassionato e ironico, alla fine della carriera

avrà

frequentato quasi tutti i generi, e la sua filmografia

consisterà di oltre 150 titoli. Intanto la sua vena non accenna

a esaurirsi.

avrà

frequentato quasi tutti i generi, e la sua filmografia

consisterà di oltre 150 titoli. Intanto la sua vena non accenna

a esaurirsi.  americani. Wayne riprende qualche anno

dopo il suo ruolo di cavaliere senza macchia e senza paura,

coriaceo, solitario, specchio delle «virtù» americane, in un

altro caposaldo del western, Sentieri selvaggi, girato nel 1956,

dopo incursioni di F. in altri generi, tra i quali la commedia

– con gli splendidi Un uomo tranquillo (1952) e Il sole

splende alto (1953) – e il dramma – con La lunga linea

grigia (1955). Senza abbandonare quello che è stato considerato

il genere principe del cinema americano, frequenta altre forme

della narrazione filmica, come nel drammatico Le ali delle

aquile (1957), nell'antirazzista L'ultimo urrà (1958), nel

poliziesco 24 ore a Scotland Yard (1958), oppure nella sapida

commedia I tre della Croce del Sud (1963), ma è ancora nei

paesaggi – reali e mentali – dell'amata Frontiera che la sua

tempra di inarrivabile artigiano della settima arte continua a

esaltarsi e a innovarsi.

americani. Wayne riprende qualche anno

dopo il suo ruolo di cavaliere senza macchia e senza paura,

coriaceo, solitario, specchio delle «virtù» americane, in un

altro caposaldo del western, Sentieri selvaggi, girato nel 1956,

dopo incursioni di F. in altri generi, tra i quali la commedia

– con gli splendidi Un uomo tranquillo (1952) e Il sole

splende alto (1953) – e il dramma – con La lunga linea

grigia (1955). Senza abbandonare quello che è stato considerato

il genere principe del cinema americano, frequenta altre forme

della narrazione filmica, come nel drammatico Le ali delle

aquile (1957), nell'antirazzista L'ultimo urrà (1958), nel

poliziesco 24 ore a Scotland Yard (1958), oppure nella sapida

commedia I tre della Croce del Sud (1963), ma è ancora nei

paesaggi – reali e mentali – dell'amata Frontiera che la sua

tempra di inarrivabile artigiano della settima arte continua a

esaltarsi e a innovarsi.

È

notte di luna piena alla Monument Valley e al calar della sera

si allungano le ombre rosse sulla terra infuocata d'arancio. Le

pietre monolitiche s'illuminano dei raggi di luna: diventano

ombre d'argento, poi ombre blu, poi nere, il silenzio si fa più

forte e tutto si trasforma in batticuore. Ma questo non è un

film. Questa non è Hollywood, anche se per anni, tanto tempo

fa, Hollywood qui ha raccontato i suoi sogni

più belli, questa

è la Monument Valley, è la Navajo Land. Questa è la terra

delle ombre lunghe attraversata dal confine di due Stati, Utah e

Arizona, giusto a ovest della frontiera tra Colorado e New

Mexico, "dove lo spazio è abbastanza e il tempo è

abbastanza", come usano dire gli indiani nativi e dove le

tre sorelle, il re sul trono, la roccia dell'aquila, la

proboscide dell'elefante, la diligenza e tutte le altre rocce di

sabbia indurita dal tempo ad ogni sguardo assomigliano sempre a

qualcosa, a qualcuno, ad altro.

È

notte di luna piena alla Monument Valley e al calar della sera

si allungano le ombre rosse sulla terra infuocata d'arancio. Le

pietre monolitiche s'illuminano dei raggi di luna: diventano

ombre d'argento, poi ombre blu, poi nere, il silenzio si fa più

forte e tutto si trasforma in batticuore. Ma questo non è un

film. Questa non è Hollywood, anche se per anni, tanto tempo

fa, Hollywood qui ha raccontato i suoi sogni

più belli, questa

è la Monument Valley, è la Navajo Land. Questa è la terra

delle ombre lunghe attraversata dal confine di due Stati, Utah e

Arizona, giusto a ovest della frontiera tra Colorado e New

Mexico, "dove lo spazio è abbastanza e il tempo è

abbastanza", come usano dire gli indiani nativi e dove le

tre sorelle, il re sul trono, la roccia dell'aquila, la

proboscide dell'elefante, la diligenza e tutte le altre rocce di

sabbia indurita dal tempo ad ogni sguardo assomigliano sempre a

qualcosa, a qualcuno, ad altro. Ma vennero gli anni della Grande Depressione e gli affari dopo

qualche tempo non bastarono più per vivere anche in una terra

dove non c'erano troppe distrazioni, così Harry Goulding ebbe

un'idea: cosa c'era di meglio come scenografia di quelle

montagne rosse che aveva imparato a conoscere roccia per roccia?

"Così un giorno del 1938 partì per Hollywood per tentare

l'ultima carta", ricorda il nativo americano navajo.

"Si presentò agli Studios, domandò di Mr. Ford, di John

Ford, ma il regista non c'era. Non si perse d'animo, ma lo

attese per tre giorni e tre notti davanti al suo ufficio e

quando Ford finalmente arrivò Goulding gli mostrò alcune foto

della Monument Valley. Per il regista fu un colpo di fulmine,

quello era il posto che aveva sempre cercato. Così tre giorni

dopo arrivarono cento persone della troupe e il mese successivo

stava già girando proprio qui tra queste montagne il suo

capolavoro Ombre rosse".

Ma vennero gli anni della Grande Depressione e gli affari dopo

qualche tempo non bastarono più per vivere anche in una terra

dove non c'erano troppe distrazioni, così Harry Goulding ebbe

un'idea: cosa c'era di meglio come scenografia di quelle

montagne rosse che aveva imparato a conoscere roccia per roccia?

"Così un giorno del 1938 partì per Hollywood per tentare

l'ultima carta", ricorda il nativo americano navajo.

"Si presentò agli Studios, domandò di Mr. Ford, di John

Ford, ma il regista non c'era. Non si perse d'animo, ma lo

attese per tre giorni e tre notti davanti al suo ufficio e

quando Ford finalmente arrivò Goulding gli mostrò alcune foto

della Monument Valley. Per il regista fu un colpo di fulmine,

quello era il posto che aveva sempre cercato. Così tre giorni

dopo arrivarono cento persone della troupe e il mese successivo

stava già girando proprio qui tra queste montagne il suo

capolavoro Ombre rosse".

il

nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,

parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo

coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa

il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)

che significa Il popolo.

il

nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,

parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo

coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa

il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)

che significa Il popolo.

punirli e Navajo che lasciavano i

loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i

soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati

Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si

ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo

attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che

invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di

Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest

da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai

Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono

l'esercito degli Stati Uniti.

punirli e Navajo che lasciavano i

loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i

soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati

Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si

ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo

attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che

invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di

Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest

da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai

Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono

l'esercito degli Stati Uniti.

.jpg)

CI

HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL

PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO?

CI

HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL

PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO?