|

http://farm8.staticflickr

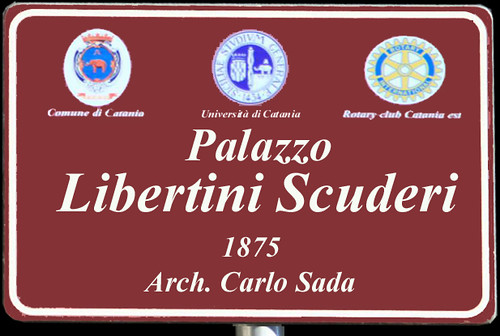

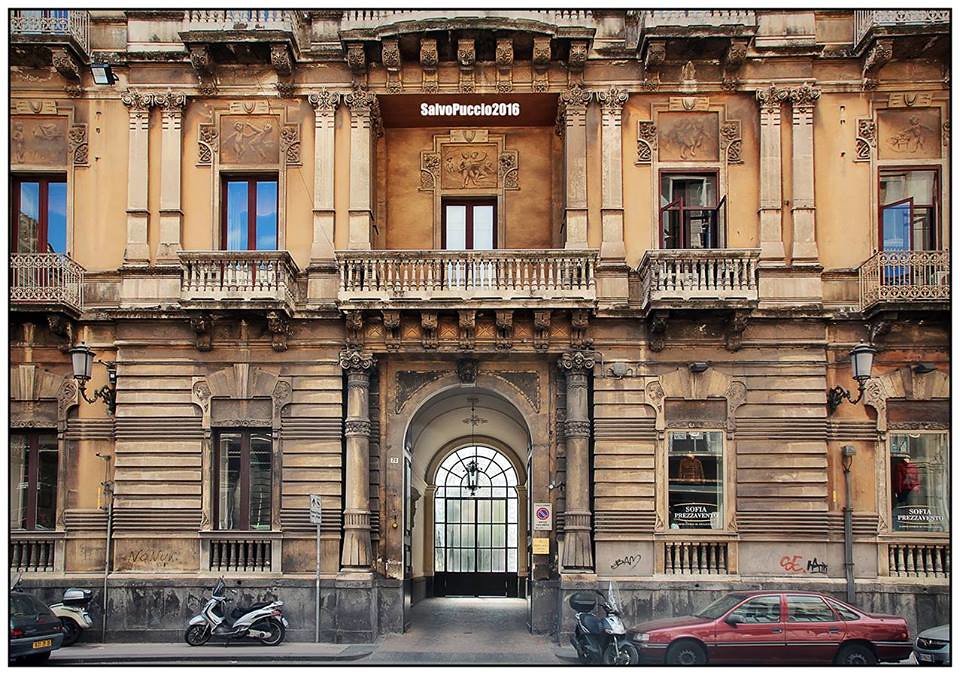

Palazzo

Pancari Ferreri Palazzo

Pancari Ferreri

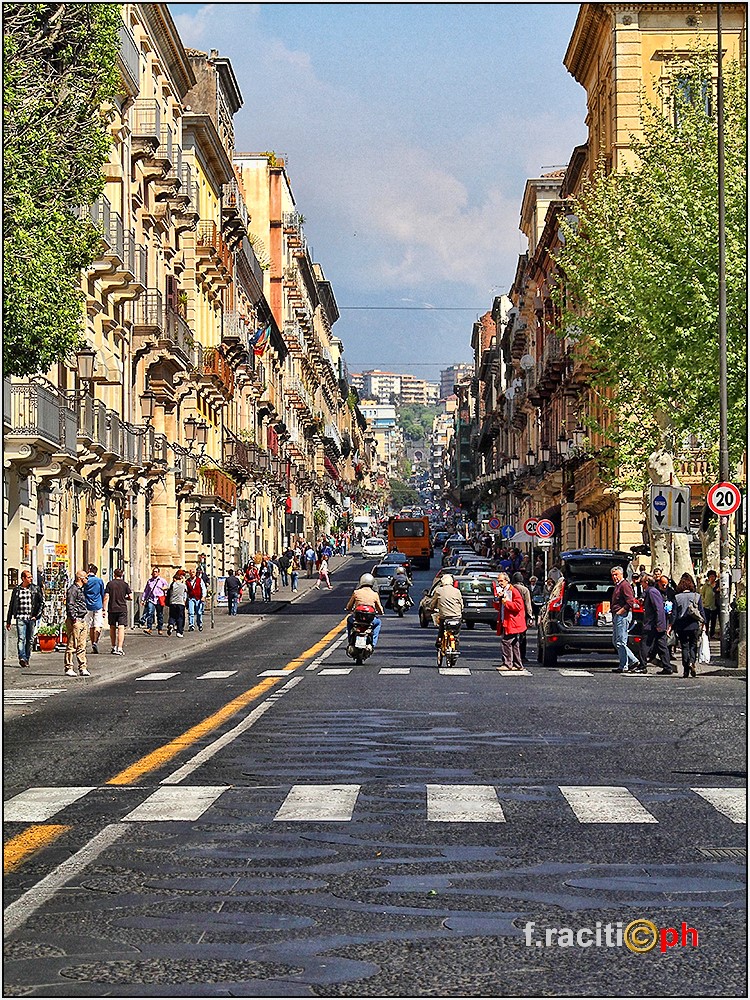

Via

Etnea, 306 - Anno Di Costruzione: 1881-1900/ inizio -

Architetto: Carlo Sada (1849-1924)

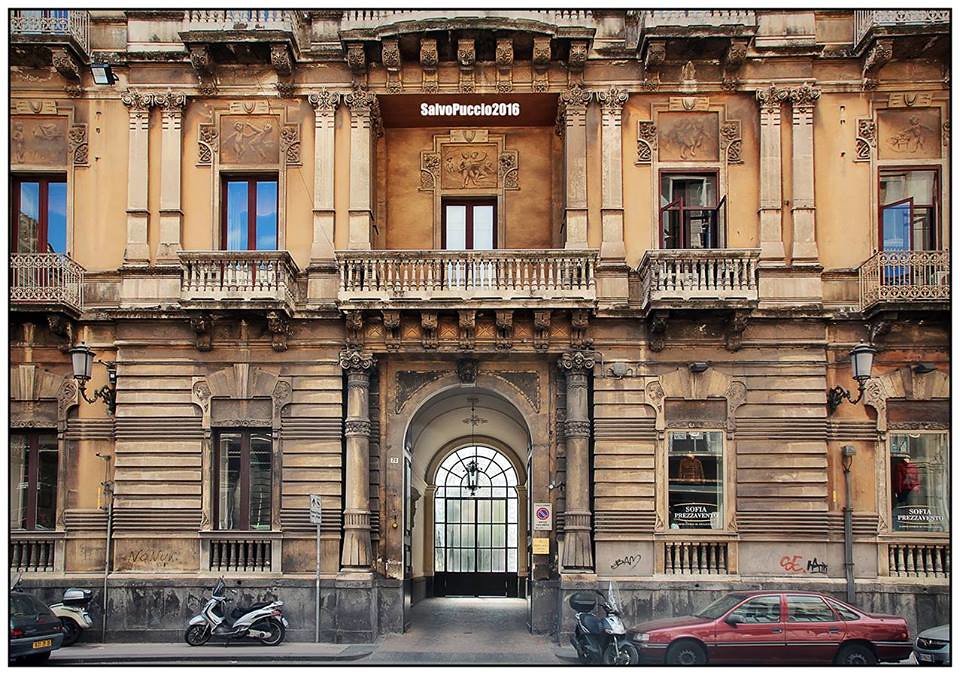

L'edificio

ubicato in Via Etnea, angolo Via Umberto I, insiste su un'area

coinvolta dalle ristrutturazioni urbane di fine Ottocento. E a

tale epoca (1875 prime proposte-1892 completamento) che risale

la decisione del Consiglio comunale per l'allargamento della Via

Santa Caterina, attuale Via Umberto I, in asse con l'ingresso

della Villa Bellini. A seguito di tale intervento urbanistico la

famiglia Fischetti commissiona nel 1881, all'architetto Carlo

Sada, la costruzione del proprio palazzo. Nel progetto

originario, come per le tre case signorili progettate

dall'architetto milanese, sono previsti oltre all'abitazione del

proprietario anche diversi appartamenti da destinare alla

famiglia o ad affitto. Tipologicamente l'autore adotta soluzioni

in uso nelle case di fitto milanesi, come la corte interna

aperta su di un lato () le anticamere di disimpegno delle stanze

raggruppate attorno alle scale principali di servizio. Nel 1885

è previsto un ampliamento del corpo di fabbrica a nord

della...ed alcune variazioni della copertura e alla fine

dell'Ottocento l'edificio risulta quasi interamente completato.

Agli inizi del Novecento il barone Pancari acquista il palazzo

ed affida allo stesso Sada l'incarico di apportare modifiche

all'esistente: il nuovo getto interessa la scala principale, il

salone dell'appartamento del primo piano, i soffitti a volta ed

infine viene richiesto all'architetto di completare

l'arredamento dell'appartamento del piano nobile.

|

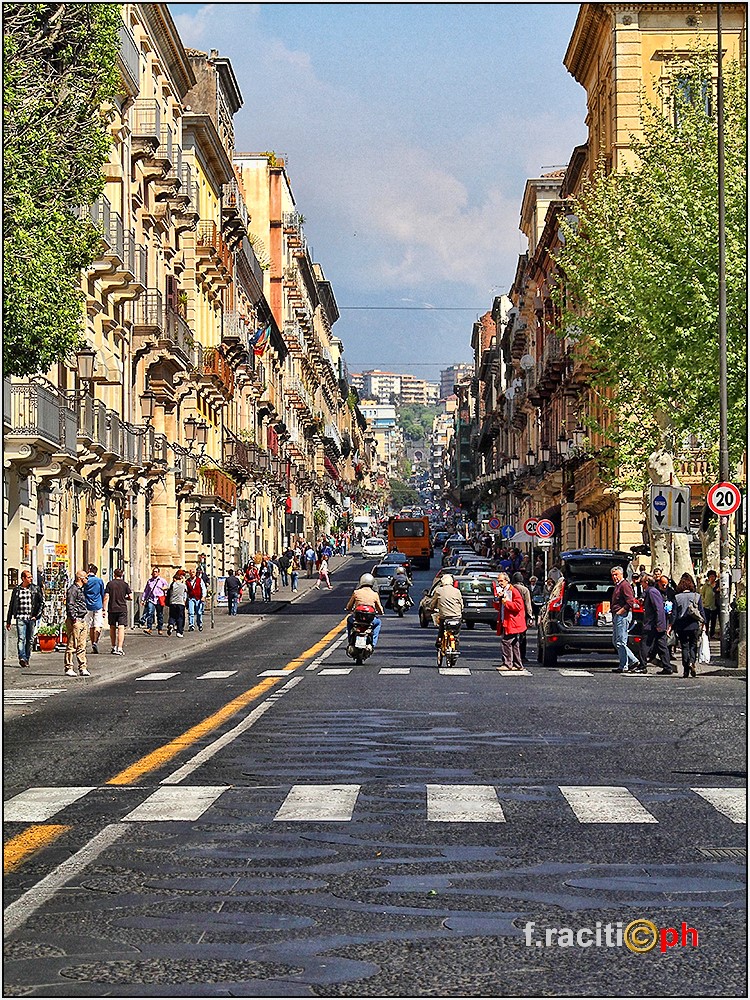

Il

loro habitat naturale era la via Etnea, con particolare preferenza al

tratto villa Bellini-piazza Stesicoro, ma il tempo maggiore lo

trascorrevano davanti a Caviezel, il bar-pasticceria ubicato di fronte

al cinema "Sala Roma", che da lì a poco sarebbe scomparso

per far posto all'attuale casermone della Rinascente, e a pochi metri

dall'Hotel CentraI Corona, oggi CentraI Palace. Davanti alle vetrine

della pasticceria svizzera si riunivano in gruppetti di cinque o sei e

lì, dalle undici alle quattordici circa, si svolgeva il quotidiano

rito della "sfurbiciata". Si tagliavano i vestiti addosso a

tutte le donne conosciute e non (tranne le madri e le sorelle,

ovviamente) e si raccontavano, con dovizie di particolari stuzzicanti,

avventure galanti vissute o ... sognate. Con linguaggio coloratissimo,

non proprio da educande o da seminaristi. Il

loro habitat naturale era la via Etnea, con particolare preferenza al

tratto villa Bellini-piazza Stesicoro, ma il tempo maggiore lo

trascorrevano davanti a Caviezel, il bar-pasticceria ubicato di fronte

al cinema "Sala Roma", che da lì a poco sarebbe scomparso

per far posto all'attuale casermone della Rinascente, e a pochi metri

dall'Hotel CentraI Corona, oggi CentraI Palace. Davanti alle vetrine

della pasticceria svizzera si riunivano in gruppetti di cinque o sei e

lì, dalle undici alle quattordici circa, si svolgeva il quotidiano

rito della "sfurbiciata". Si tagliavano i vestiti addosso a

tutte le donne conosciute e non (tranne le madri e le sorelle,

ovviamente) e si raccontavano, con dovizie di particolari stuzzicanti,

avventure galanti vissute o ... sognate. Con linguaggio coloratissimo,

non proprio da educande o da seminaristi.

LO

sproloquiare s'interrompeva solo quando passava una bella donna,

all'indirizzo della quale piovevano i complimenti più infocati. Ogni

tanto un "guerriero del sesso" si staccava dal gruppetto,

entrava da Caviezel, ne usciva poco dopo con un bicchiere di Campari

Soda e con questo, tenuto in mano come un trofeo, tornava al suo

posto, riappoggiava al muro le spalle e la pianta di un piede e

cominciava a centellinare il suo aperitivo con la non chalance di una

sofisticata nobildonna d'altri tempi.

Apparentemente

sembravano uguali ai coetanei che stazionavano poco più in là,

davanti a Savia e al giardino Bellini, ma, come detto, rispetto ai

più popolari "picciotti di vita" avevano sicuramente più

classe: provenivano quasi tutti dai licei classici cittadini, molti

avevano già letto il Brancati di Don Giovanni in Sicilia, Il

bell'Antonio e Paolo il caldo e alcuni anche il primo Patti di

Quartieri alti, ogni tanto si "sparavano" qualche frase

sentenziosa latina, citavano Cartesio e Kant, parlavano di Prévert,

Sartre e Juliette Greco.

Non erano, insomma, degli sprovveduti, tutt'altro: una generazione cui

la storia aveva assegnato il compito di concludere, con gli anni '60,

una mitologia di gallismo che letteratura e cinematografia non sempre

hanno saputo sfruttare adeguatamente; una generazione alla quale la

guerra aveva negato fanciullezza e adolescenza; una generazione di

ragazzi che, usciti dalla sfera erotico-letteraria di quel tempo,

trovarono ben presto la strada giusta per imporsi nella vita con i

frutti dei loro seri studi e della loro intelligenza. Molti di essi

occupano ancora oggi posti di grande prestigio e responsabilità

nell'amministrazione dello Stato o svolgono attività di liberi

professionisti; qualcuno sfortunatamente ci ha preceduti nell'ultimo

viaggio.

Fra tanti ne voglio ricordare particolarmente uno col quale giocavo a

calcio nel campetto del collegio Leonardo da Vinci, allora in viale

della Libertà; non giocava molto bene, anzi sarebbe più esatto dire

che era alquanto "scarso", ma, in compenso, non si stancava

mai quando parlava di donne e di sesso. Era eternamente disponibile e,

spesso, con sussiegosa aria professionale e con un pizzico di mal

celata civetteria, soleva definirsi modestamente un ''homo

eroticus".

da

"A Catania con amore" - di Lucio Sciacca - Edizioni Greco

In

una citta' golosa e raffinata come Catania, la Pasticceria Savia

incarna i fasti della dolcezza, tra cannoli invitanti e cassate

variopinte, tra paste di mandorla e l'esplosione di colori del

marzapane.

Come

consuetudine cittadina,da piu' di Un Secolo, dal caffe'

all'aperitivo,dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli

impegni, la Pasticceria Savia e' la meta preferita da giovani e meno

giovani impiegati e manager ranpanti nella pausa pranzo.

Fu

fondata nel 1897 dai coniugi Angelo ed Elisabetta Savia in quella zona

anticamente chiamata Piano di Nicosia. Da li' mosse i primi passi e

accrebbe la sua esperienza grazie all'intuito e alla sagacia di Alfio

e Carmelina Savia trovo' degna sistemazione nel cuore della citta';

Per

i pochi che non lo sapessero la Pasticceria Savia si trova incastonata

ad angolo tra la via Etnea e la Via Umberto, in quello che Federico de

Roberto battezzo' col nome prestigioso di Salotto di Catania.

|

In

quell'illustre angolo matura, grazie ad Angelo Savia, la tradizione

dolciaria che trova i suoi punti di forza nell'eccelsa qualità delle

materie prime, nella magistrale professionalita' e cortesia del suo

personale e nel confezionamento dei prodotti sempre freschi e

fragranti.

Forte

di questi capisaldi la Pasticceria Savia ha iniziato un nuovo capitolo

della sua storia Da oggi insieme ai nipoti Alessandro e Claudio, si

presenta alla clientela in una veste completamente rinnovata,

conservando sempre la qualita' e le tradizioni di un tempo.

da

www.savia..it

Il 13

feb 2015 il Signor Hood si accomodò al banchetto catanese di

Radio Radicale, di fronte al Bar Savia. Morì un anno dopo.

https://www.cataniatoday.it/cronaca/marco-pannella-radicali-catania-13-febbraio-2015.html

Mentre era lì, qualcuno commentava.

- il

monfiano: cara, come lo Speaker Corner che incontrammo ad

Hyde Park?

- il

mammoriano: minchia Cetty, talìa ccu c'è: Pannella!

|

|

|

|

|

seguilo

anche su Facebook

Pippo, il Re delle pernacchie

In

ogni articolo che si rispetti i ringraziamenti

si

scorgono in coda all’elaborato; nondimeno

viceversa si apre

oggi

il mio. Propriamente con un tributo di sincera gratitudine a cantautori,

poeti, scrittori e artisti che hanno solennizz ato un uomo vissuto nella

seconda metà del secolo scorso ai piedi del vulcano più alto d’Europa.

Immortalato dal pittore francese Cristian Bernard,

il

suo ritratto

spicca in un murales del bar Mokambo di Taormina mentre una sua foto

in primo piano la copertina del Times anni fa guadagnò. È grazie a

questi signori se tuttora egli sosta oltre i confini delle leggende

nostrane. ato un uomo vissuto nella

seconda metà del secolo scorso ai piedi del vulcano più alto d’Europa.

Immortalato dal pittore francese Cristian Bernard,

il

suo ritratto

spicca in un murales del bar Mokambo di Taormina mentre una sua foto

in primo piano la copertina del Times anni fa guadagnò. È grazie a

questi signori se tuttora egli sosta oltre i confini delle leggende

nostrane.

«Chi

era in realtà Pippo? -si

chiede Domenico Trischitta- Era l’ultimo testimone e, nello stesso tempo,

personaggio del mondo brancatiano. Percorreva in lungo e largo i marciapiedi

di via Etnea, dispensando sorrisi, ghigni beffardi e sonore pernacchie ai

pochi nobili decaduti o agli impettiti politici che facevano passerella per

elemosinare voti. Si era autodecorato con tre medaglie che gli penzolavano

sulla giacca nera e unta di grasso».«Non

sapremo mai

–prosegue Aldo Motta- se Giuseppe Condorelli detto ’Pippo pernacchia’

fosse veramente babbo. O non piuttosto troppo sperto. Se è vero che gli

occhi sono lo specchio dell’anima, i suoi proiettavano candore e furbizia,

dolcezza e scaltrezza; erano un insieme di sottile ingenuità mista ad una

gentile velatura di mascalzoneria. Il suo viso rotondeggiante era spaccato

da un sorriso permanente, bonario e forse anche misterioso.‘Frati mio –mi

disse una volta-cu sti quattru sordi ca mi dati, a pernacchia mi nesci

vascia e lenta’».«La pernacchia di Pippo –così Salvatore Scalia-

s’innalzò in un ultimo acuto che incrinò l’aria cristallina della sera

primaverile, sfiorò i balconi per perdersi tra i tetti bui, infine si esaurì

in un lungo malinconico lamento».

Ora

è sconfortata e ha smarrito il proverbiale humour ma, all’inizio

degli anni Sessanta, questa città chiamata Catania è l’opulenta Milano del

sud. L’atmosfera sognante della sua realtà urbana, dal salotto buono al

cuore pulsante, la innalza a una delle più belle del reame. Quivi

c’è

la pasticceria svizzera Caviezel che rimane

in

via Etnea, di fronte al piccolo gioiello liberty incastonato tra due antichi

palazzi: il

cine Sala Roma. Colà

un

giovanotto riccioluto e piccolo di statura ha creato il suo quartier

generale. Ha poco più di trent’anni, una rada peluria sul viso da simpatica

canaglia e un cappellino di paglia in testa. Indossa camicia a fiori e

giacca da yachtman con bottoni dorati, i suoi pantaloni di colore blu

son lisi e spiegazzati.

Pippo è un talento della natura, un personaggio la cui nomea s’estende dalla

costa ionica fin a Mascalucia, Belpasso e Sigonella.

Ha

una funzione sociale, perché quando qualcuno vola più in alto della quota di

competenza, scende in campo con arte e indirizza un chiaro messaggio al

destinatario. Delle pernacchie, in fin dei conti, è il Re ma anche un po’ il

Robin Hood. Porta pollice e indice alla bocca e con prepotenti deflagrazioni

gli fa capire che è il caso di ridimensionarsi. Tali spifferi irrispettosi

costano poche lire ma se paghi il doppio, può darsi che tremi tutta la via

Etnea dai Quattro Canti fin al Duomo e a Porta Aci. L’intera città è

sbeffeggiata

dai

frastuoni stravaganti del suo irridente trombone; per il suo esser senza

tempo e convenzioni, per gli stentorei virtuosismi e la vita randagia

suscita un oscuro turbamento nei concittadini. «Pernacchie così –ripetono

i passanti- non ne fabbricano manco alla Fiat di Torino». «Chissà

chi – dicono-gli prepara da mangiare e chi gli assicura un tetto e

un letto». Se gli si domanda «Pippo, ma perchè non ti sposi?» il

giovanotto s’accarezza la barbetta e poi fa: «No, perchè poi mi si sciupa

il viso».«Pippo pernacchia –parola di Piero Corigliano- è un vecchio

fanciullo con gli occhietti da topolino, l’espressione un po’ beffarda, un

po’ trasognata e un segno particolare sul labbro inferiore, una specie di

tumefazione come quella del grande Armstrong. La sua popolarità supera

quella di un deputato. Pippo è un grosso commerciante. Vende pernacchie. Ci vive. Potrebbe diventare ricco se lo volesse. La sua

produzione fragorosa, inconfondibile e, fortunatamente, inodore, trova

numerosi acquirenti. Un non siciliano stenterebbe a credere che si possa

campare tranquillamente prendendo a pernacchie il prossimo. Pippo non è un

filosofo che protesta contro una società sperequata e malefatta; né

s’intende di politica: è soltanto un istintivo che dileggia il prossimo per

servirlo. A suo modo, è un uomo felice».

Vende pernacchie. Ci vive. Potrebbe diventare ricco se lo volesse. La sua

produzione fragorosa, inconfondibile e, fortunatamente, inodore, trova

numerosi acquirenti. Un non siciliano stenterebbe a credere che si possa

campare tranquillamente prendendo a pernacchie il prossimo. Pippo non è un

filosofo che protesta contro una società sperequata e malefatta; né

s’intende di politica: è soltanto un istintivo che dileggia il prossimo per

servirlo. A suo modo, è un uomo felice».

È

un sicario, ma non uno comune: un giullare buono camuffato da esecutore.

Gli

autobus di linea e quelli dell’Etna Trasporti lo portano con sè e lo

mostrano come un trofeo: i conducenti alleviano la noia e si donano uno

sfizio. Non appena

scende giù, quello comincia a spernacchiare uomini e cose da un marciapiede

all’altro. Come

una stella del varietà, dapprima accenna un lieve inchino poi allarga in

modo solenne le braccia; avvicina la mano alle labbra, gonfia le guance e

s’esibisce con maestria. Col viso stravolto e grottesco, sorride beato e

s’illude di aver il mondo ai piedi. Con la bella stagione si spinge in quel

di Taormina e lo si vede bazzicare in corso Umberto a incuriosir i turisti

americani che lo pagano bene per sbeffeggiare connazionali e travestiti di

passaggio.

Quando scompare dalla circolazione, la gente di Catania sta in angoscia fin

quando Pippo non fa di nuovo capolino alla stazione, alla plaja o in

via delle Finanze. passaggio.

Quando scompare dalla circolazione, la gente di Catania sta in angoscia fin

quando Pippo non fa di nuovo capolino alla stazione, alla plaja o in

via delle Finanze.

Passano gli anni, il signor Pernacchia invecchia e si trasforma in una

specie di clochard con barba grigia, braccia mulinanti e consueto sguardo

di lince. Cappello da cowboy, aspetto trasandato, giubba scura con

patacche lucenti: non più super-eroe ma fenomeno da baraccone.

Ora

l’andatura è caracollante come quella delle galline, indossa una stella da

sceriffo sul petto e va in giro vestito più modestamente. In città

l’atmosfera si fa nuvolosa, da tempo il volto fiero e ironico della Milano

del sud non c’è più.

Giuseppe Condorelli ha l’animo d’un bambino e i catanesi lo amano ancora; se

qualcuno, però, gli grida «Talia cu c’è Pippo ‘Sala Roma’», perde le

staffe e risponde con parolacce. Nessuno ha mai capito il perché.

«Mille

lire una pernacchia, -ripete per le strade- duemila lire due

pernacchie». Le sue vittime sono sempre i palloni gonfiati e -oggi come

ieri- più importante è il bersaglio, più alta la tariffa.

«Se

non sei nell'attenzione delle pernacchie di Pippo, -è

vox populi negli anni ottanta- non sei nessuno».

Epperò i suoi motteggi hanno ancora un suono struggente, quasi celestiale

che si ode a cento metri di distanza.

«A

chi si congratulava con lui

–insiste Aldo Motta- per le tante onorificenze ricevute, rispondeva con

modestia, mentre i suoi occhi birbanti lampeggiavano di contentezza: ’Sugnu

sulamenti cavaleri’». «Quel giorno –riprende Domenico Trischitta-

era felice, era il 27 settembre, e ogni 27 andava a riscuotere lo

stipendio dal suo datore di lavoro, il capo redattore de La Sicilia Piero

Corigliano, che gli elargiva generosamente una somma per la sua singolare

professionalità di artista dello sberleffo sonoro. Ma mentre gli dava il

denaro, il giornalista si accorse che il fazzoletto di Pippo era sporco di

sangue, gli chiese come mai e lui disse di essere raffreddato. Erano i primi

sintomi di un tumore alla gola che lentamente gli avrebbe spento lo

strumento e la vita».

«Quando Pippo morì,

-congiunge il cerchio Santo Privitera- nella sua bara ci entrò così: con

i suoi ‘allori’ conquistati grazie alle ‘colonne sonore’ intonate con

maestria ai più meritevoli».

È il

quindicesimo giorno del mese di marzo dell’anno domini

millenovecentonovantatre.

«Ma

vu ricordati a Pippo –canta Vincenzo Spampinato- ca calava a

via Etnea ca so stidda da sceriffu, sutta o suli o si chiuveva. Era bonu

era cuntentu ca so funcia e li mustazzi, chi pirnacchi a lu guvernu ca

trimavunu i palazzi. Pippu su lu purtau lu ventu cu nu sgrusciu di

carrozza, u distinu nfamu e tinti ci manciau li cannarozza»

Alessandro Russo - La Sicilia, 1 ottobre 2016 (il disegno è di Enzo

Salanitro)

_______________________

Qualche consiglio su dove ripararsi dall'alta

temperatura, onde evitare svenimenti per strada e concludere la serata la

pronto soccorso.

Un piccolo segreto di Via Etnea. Non so se vi siete

mai chiesti perché, nel tratto che va dal fotografo Marino fino a Palazzo

Cantarella, un gruppetto di uomini sosta sempre proprio sul marciapiedi

antistante l’ingresso del Palazzo delle Poste.

Nei caldi pomeriggi estivi sono sempre lì, ogni

giorno, a sollevare al cielo i loro antichi racconti pregni di avventure a

Taormina, delle serate al Lido dei Ciclopi negli anni Sessanta, delle loro

carriere, di conquiste mai avvenute ma raccontate nei minimi dettagli, ma

soprattutto di minchiate, tante minchiate che si sollevano al cielo come

palloncini alla festa di Sant’Agata e che li fanno sentire ancora giovani

quando arriva il momento di prendere il bus (se arriva) per tornare a casa.

Perché le sollevano proprio lì? Perché mi hanno

raccontato che proprio in quei dieci metri di Via Etnea circola una corrente

d’aria proveniente da Via Litrico, complice l’androne del Palazzo delle

Poste, che genera un gradevole venticello che si incanala in quel tratto di

strada come se fosse aria condizionata, capace di asciugare in un attimo

qualsiasi indumento offeso dall’afa catanese.

Ecco (come da foto) perché stanno sempre lì, quasi a

darsi spallate per ricevere ogni alito di brezza proveniente dalla Villa

Bellini.

(M.R.)

Palazzo Carnazza Cocuzza

|

.jpg) |

|

|

|

| Via

Etnea negli anni Sessanta

.jpg)

|

| |

IL RINAZZO.

-Quando la più importante strada della

città non si snodava lunga e diritta come ora,ma dopo breve e ondulato corso

andava a morire sui muraglioni della Porta di Aci,quel tratto di periferia

che ne restava fuori, altro non era che aperta campagna. Una campagna

formata da terreni privi di rocce laviche alla superficie, permeabili e in

prevalenza sabbiosi,dove la vegetazione s'infoltiva facilmente e dove, fino

alla metà dell'Ottocento, prosperarono i cosiddetti ORTI DEL SALVATORE.

Forse per la natura stessa di quei

terreni, il quartiere che via via andò formandosi a oriente del giardino

biscariano, fra il Vico delle Fosse e l'ex Villa Maiorana (attuali via Sant'Euplio-palazzo

delle Poste),la via Stesicorea, il vico Santa Caterina e la Grotta Bianca,

si chiamò RINAZZO.

<<......Chi non lo conosce ancora, vada a

vederlo nel suo interno, questo quartiere del Rinazzo;troverà un'intrigata

tela di luride catapecchie, aggruppate senz'ordine e senza regola,

attorniate da strette viuzze, ove regna l'umidità permanente, perché non vi

penetra aria nè luce;ed è addirittura una succursale della vecchia CIVITA

trapiantata al RINAZZO >>(M.Scammacca Asmundo-Appello al pubblico catanese

sull'apertura d'una nuova strada dirimpetto la Villa Bellini- Catania, 1876)

Insomma un quartiere malandato nel cuore

della città, un quartiere per il quale i tempi buoni sembrava non dovessero

mai arrivare.

Invece, un bel giorno arrivarono;e

arrivarono quasi contemporaneamente all'unità della Patria.

Fra il 1858 e il 1890 (il tempo non si

misura ad anni,in fatto di opere pubbliche) maturarono eventi determinanti

per la rinascita del Rinazzo.

Il primo di questi fu la trasformazione

del LABERINTO biscariano in villa pubblica, cui fecero seguito la

sistemazione della via Etnea fino al Borgo,l'illuminazione a gas,l'apertura

della via Santa Caterina, la costruzione di alcuni grandiosi palazzi di

fronte e di fianco al giardino Bellini, il conseguente spostamento del

centro cittadino più a nord rispetto alla Marina e a piazza Duomo.

Per incidenza e vistosità, il fatto che

merita di essere particolarmente ricordato è quello che ruota attorno

all'apertura di via Santa Caterina (attuale via Umberto),ricco di spunti

polemici e d'interventi politici,di proposte e di contropoposte;ricco,soprattutto,

d'episodi nei quali l'interesse privato ebbe parte preminente, spesso a

scapito di quello pubblico, e perciò stesso della Città.

Devesi premettere che i lavori di

livellamento della via Etnea fino all'ingresso principale della Villa,

iniziati in quello stesso scorcio di tempo, erano stati di non facile

attuazione, specialmente nel raccordo delle varie pendenze;e, come al

solito, avevano suscitato discussioni, critiche, interventi a livello di

tecnici, di amministratori comunali, di privati.Si arrivò persino alle

offese scritte,quando - per citare un esempio - l'ing. Ignazio Landolina,

in un suo opuscolo stampato nel 1870 per i tipi della Gazzetta di Catania,

diede del somaro all'ingegnere Eligio Sciuto,capo dell'ufficio tecnico

comunale, colpevole, secondo lui,d'avere sbagliato tutto in quei lavori, i

cui risultati furono <<così infelicissimi e mostruosi,da dare la esatta

sensazione anche ad un cieco che per salire all'Etna la strada cominciasse a

discendere......>>.

Al progetto d'apertura d'una strada

dirimpetto l'ingresso centrale della Villa Bellini si perveniva dunque con

gli animi ancora accesi e con le discordie fra i vari gruppi politici,

dentro e fuori l'aula consiliare, più vive e insanabili che mai.

L' esito del risanamento del RINAZZO

dipendeva in gran parte dalla realizzazione di questa strada, che si

presentava complessa e delicata per gli oneri finanziari, i risvolti

politici, le interferenze private che ne derivavano.

Per restare nei limiti di tempo e di

spazio - la questione comporterebbe più lungo esame - diremo in succinto

che le soluzioni presentate in Consiglio Comunale furono tre:

1) apertura d'una grande strada di 34

metri di larghezza in asse con l'ingresso della Villa;

2) apertura d'una strada, sempre

dirimpetto all'ingresso della Villa, con larghezza costante di metri 14,e

soppressione di gran parte della tortuosa via Santa Caterina;

3) allargamento della detta via Santa

Caterina.

Il Rinazzo

Nel 1875 una commissione di esperti, dopo

lungo e accurato studio, propose al Consiglio la soluzione numero due.

Ma,andando le cose alle lunghe,un anno e

mezzo dopo, il consigliere comunale Michele Scammacca, che della prima

soluzione era tenace assertore, dà alle stampe un opuscolo col quale mette

in chiaro i retroscena, gli errori, i difetti della spinosa questione.

Rivolgendosi ai catanesi, il nobile

Scammacca pone sotto accusa i colleghi del Consiglio, il Sindaco, gli

Assessori, i quali non avvertono l'incidenza di un'ordinata espansione

urbanistica, mentre << I nostri padri,prevedendo uno sviluppo non

facilmente rilevabile a quei tempi, prepararono l'avvenire grandioso ed

estetico della città, con le bellissime strade della Stesicoro-Etnea, della

Garibaldi, del Corso, dei Quattro Cantoni, della Vittoria.

Noi,"civilizzati posteri", abbiamo

permesso, invece, il sorgere di quartieri come quelli del Carmine e di San

Berillo, la fabbrica di case antigieniche e malsane, la costruzione di

strade anguste e tortuose.....>>

Si scaglia, poi,contro i sostenitori

degli interessi privati e contro i proprietari delle aree entro cui cadono

opere di pubblica utilità, i quali << salvo poche,laudabili eccezioni, hanno

scarso gusto estetico, ed anziché sollecitare, o spingere la civica

amministrazione ad eseguire certe opere pubbliche, la osteggiano o

profittano della sua scarsa energia per ottenere assegni di linea favorevoli

soltanto ai loro ciechi interessi......>>.Conclude auspicando che <<dal

fronte della Villa Bellini, nella direzione dell'est, s'apra una grande

arteria larga non meno di 34 metri, che dia respiro alla città, accresca

l'importanza della Villa, risollevi le sorti di un quartiere

desolato......>>

Cinque anni dopo la nobile sortita dello

Scammacca, precisamente il 21 dicembre 1881,nel palazzo di città si riunisce

la commissione consiliare per discutere <<sui tre differenti progetti

elaborati dall'ufficio tecnico per l'apertura d'una strada nel lato

orientale del RINAZZO, di fronte al giardino Bellini >>.

Dopo ampia discussione, durata non

sappiamo quanto,prende piede e si afferma il Voto ragionato del consigliere

Carmelo Sciuto Patti,membro della detta commissione.

Signori - dice pressappoco lo Sciuto

Patti - perché lambiccarsi il cervello?Perché perdere tempo prezioso?Uno

solo è il progetto da prendere in considerazione, quello che prevede

l'allargamento della via Santa Caterina. Aprire una grande arteria?A qual

pro?E perché?

VIDEO DELLA

PASTICCERIA SAVIA

<<.....Quale sarebbe lo scopo di questa

larghissima strada?A mio avviso, nessuno. Se si eccettui l'idea di aversi

una larga via di riscontro all'ingresso del giardino Bellini, nessun'altra

circostanza di utilità pubblica, sia d'igiene, sia d'estetica od altro,

potrà mai giustificarla. L' igiene vi guadagnerà tanto con una strada larga

trenta metri quanto con l'altra larga dieci......>>.

L' appassionato consigliere chiama quindi

a sostegno del suo assunto le spese cui si andrebbe incontro, le difficoltà

tecniche, le inutilità di una strada che si apra in asse con l'ingresso

della Villa;la stoltezza di certi lussi,lo sperpero del pubblico danaro, se

mai si dovesse optare per altra soluzione.

Con l'allargamento della via Santa

Caterina, invece, tutto diverrà più semplice e più facile;non si

affronteranno che spese irrilevanti e sacrifici lievi,non si avrà alcuna

espropriazione di proprietà privata.

Il dibattito fu acceso, vivaci le

polemiche.

L' anno successivo, per i tipi di Eugenio

Coco,e forse ad iniziativa del giornale IL PLEBISCITO, veniva stampato altro

opuscolo nel quale, rimescolandosi ancora la minestra della costruenda

strada, si passavano in rassegna le interminabili tappe e le varie prese di

posizione di tecnici e di politici.

<<......Noi non sappiamo se il Voto

ragionato del prof. Sciuto Patti....sia stato ispirato dalla Curia

Arcivescovile, nè se egli sia membro della Società Pia o Circolo di

Sant'Agata o Circolo di Sant'Euplio o altro sodalizio, sappiamo però che

l'egregio professore non doveva subordinare i suoi doveri di consigliere

comunale alle esigenze della Curia che non doveva essere tirata in ballo,

sebbene ne conosciamo la prevalenza nelle elezioni politiche ed

amministrative.....>>.

Dopo lunga dissertazione, l'opuscolo

conclude con l'auspicio che la bella e grande via dirimpetto l'ingresso del

giardino Bellini sia al più presto realizzata, com'è nei voti d'ogni persona

amante della propria città.

Sul finire del 1883,finalmente la

decisione. Il Consiglio, disattesa ogni altra decisione, approvò il progetto

per l'allargamento di via Santa Caterina fino alle Grotte Bianche (la strada

successivamente e in periodi diversi,venne prolungata fino a piazza

Iolanda).

Per la gioia dei pochi,la montagna aveva

partorito il classico topolino, e la grande arteria di 34 metri vagheggiata

dai molti, in asse con l'ingresso centrale della Villa Bellini, venne così

trasformandosi in un budello, di fianco alla Villa stessa.

Ad alleggerire il peso di tanto

affronto,s'incaricò Carlo Sada,realizzando per il RINAZZO una delle sue più

rappresentative opere, il palazzo Pancari.

(di Lucio Sciacca, da "Catania

com'era",edizione Ì Faraglioni, 1974)

Palazzo Delle Poste (Francesco Fichera

1881-1950)

Un corpo decorativo coinvolge all'esterno

l'edificio con motivi déco, classici e neobarocchi, visibili nel

cornicione, nei capitelli, nei bottoni posti sotto di esso,

nella trama dei cancelli, negli ordini architettonici, nei

barocchi mascheroni che fuoriescono dalle chiavi di volta degli

archi, ma soprattutto nel pesante bugnato rustico che corre

lungo la parte basamentale della facciata. All'interno, una

grande fascia periferica, destinata agli utenti, circonda un

cortile centrale su cui affacciano gli uffici e gli sportelli.

Sebbene l'opera di Fichera possa sembrare stilisticamente non

interessante, in realtà le sue architetture, mascherate secondo

il gusto eclettico alla moda, frutto di approfonditi studi,

esprimono il rigore formale nella concezione degli spazi, la

necessità della gerarchizzazione degli ambienti e della

distinzione delle parti della facciata, nonchè un repertorio

vasto di tipologie e di elementi architettonici a cui dare un

nuovo stile, oppure... tutti gli stili.

|

Il Teatro Metropolitan di

Catania è stato inaugurato nel 1954, gli architetti furono gli

stessi del Sistina di Roma del quale ricorda molto la struttura,

con i maggiori spazi disponibili. Si trova al centro della

città.

Dopo una programmazione mista

di Cinema e Teatro da 10 anni ormai la sua attività è

esclusivamente teatrale, ospita una rassegna che è ormai

arrivata alla trentatreesima edizione e varie altre rassegne,

concerti e spettacoli vari organizzati dalla stessa gestione o

da altri.

Attualmente gli abbonati

della rassegna principale sono circa 9.000, mentre le presenze

complessive durante l'anno si aggirano sulle 200.000

Per maggiori informazioni:

Tel.: 095 322323 - Fax 095 316596 E-mail: info@metropolitan.catania.it

SUGLI AUTOBUS CITTADINI

A Catania c’è un modo molto

divertente per passare il tempo libero. No, non parlo di noiosi

Happy Hour (più noiosi dell’aggiornamento di Adobe), di cineforum

degni del Prof. Caligaris o di giri in bicicletta in una città che,

per sua conformazione “piroclastica”, non è per niente adatta al

ciclismo. Si tratta dell’AMT: Azienda Municipale Trasporti, con sede

in Catania. Con tutti gli sforzi che si fanno per eguagliare i

colleghi europei, forse non dovrei scrivere questo. Ma qui siamo a

Catania, siamo speciali. E il percorso, specie quello popolare, è

uno sballo!

Quelli dell’AMT sono da anni in

crisi cosmica, non sanno più che pesci pigliare e forse la

penserebbero diversamente se sapessero che le loro vetture sono

invece popolate da veraci attori che trasformano i loro sedili in

tribune e i corridoi del mezzo in palcoscenico. Mancherebbe solo

Musco a far da controllore ai clandestini e saremmo completi!

Pensandola in maniera più

ingegnosa, il servizio potrebbe diventare fruttuoso. Che voglio

dire? Che per passare un sano pomeriggio di autentica “cultura

catanese” basta acquistare un biglietto di un’ora e mezza ad appena

1 euro (che vuoi di più, con un euro?), salire su certe, tipiche,

linee che già al solo nome dei loro capolinea ti fanno intuire il

favoloso tragitto – per niente bello, visto che attraversa triste,

malfamata e abusiva periferia - e chi potrebbe salirci sopra per

allietarlo e renderlo …. diciamo, più colorito!

Provateci, obliterate il ticket e

mettetevi comodi su una sedia, se la trovate. Non fate caso ai loro

ritardi mostruosi, da scriverci pure un romanzo durante le attese, o

alle cose che non funzionano all’interno, oppure ai monitor che

vedete davanti ai vostro occhi e che vi dicono “next stop: “….

puntini puntini. Volete il sollazzo a un euro? E allora allungate le

antenne delle vostre orecchie e ascoltateli bene: sono i pensionati

che tornano dalla Pescheria e che si lamentano dei prezzi alti e del

Governo ladro; grandi saggi che si trasformano in grandi oratori

sfoggiando arringhe interminabili contro Berlusconi, Monti, Bersani

(dai, anche Lo Monaco!); e poi personaggi incredibili che raccontano

a qualunque sconosciuto, senza nessuna vergogna, le loro disgrazie

quotidiane; vecchie pazze (più di quelle di Trastevere) che non

hanno più niente da chiedere alla dignità, niente da perdere negli

ultimi chilometri della loro vita e quindi tanto da offrire in

termini di lecite volgarità agli astanti; madri quindicenni già con

due bimbi alle ginocchia, che sembrano suoi fratelli, intente a

guardare l’ultimo messaggio FB o a rispondere all’ultima

prenotazione del loro ambitissimo lavoro: ricostruttrice di unghie!

I più riservati sono sempre gli

extracomunitari, sempre zitti in dignitoso contegno. Ma gli indigeni

sono slavine di fatti personali, valanghe di storielle e fatti

privati da regalare a chiunque ne sappia o voglia coglierne il

valore!

Ma questo è niente. Basta

allungare un po’ di più l’antenna per captare ancora di più: il menù

dell’indomani, le scenate di gelosie, gli scontri con la suocera, le

vendette col vicino sulle scale, le corna e i tradimenti, le

cambiali andate in protesto, le promesse del candidato a Consigliere

di quartiere (vedi che autorità!), i candidati a Sindaco di Catania

ca su “unu cchiu latru di n’autru!”

Una ragazzina tredicenne in

rigoroso abbigliamento alla Tatangelo racconta alla sorella del suo

fidanzatino di un "pretendente" multimediale: “n’somma, mi visti

accussi bedda e scrissi “mi piaci la voglio, la voglio conoscere”.

Sempre rivolta alla ipotetica cognata: “U sai comu finiu? Ca sti rui

s’ammazzanu e iu eru a bambula, ndo menzu!”. La cognata: C'è capaci

ca ti voli?

Autentico teatro. L'autobus

(specie quello catanese) è un palco. Osservando i suoi passeggeri

riesci a immaginare le loro esistenze, dagli sguardi fantastichi le

loro giornate allegre o dolorose che siano, addirittura riesci a

captare il motivo per cui stanno rientrando a casa e .... cosa ci

porteranno, o ci troveranno.

A volte guardo le loro buste

della spesa e dal contenuto immagino già tanto, tantissimo.

Se poi cominciano a parlare (in

questo caso) comincia il primo atto come in una commedia di

Martoglio e alla fine occorrono pure gli applausi. E se li meritano!

Man mano che mi avvicino ai

Capolinea, gli attori scendono dal bus, mentre vanno incontro alle

loro vite disgraziate. Ma forse disgraziate le vediamo solo noi,

fragili pessimisti del nuovo millennio, perché …. forse i nostri

eroi sono felici lo stesso così, perché forse non capiamo come siano

indistruttibili ed immuni alle più catastrofiche crisi economiche,

insensibili alle più menegrame previsioni. Perché forse non

immaginiamo che vivono alla giornata e il loro obiettivo pro-capite

giornaliero è costituito da un etto. Di pasta, di qualsiasi taglio.

Forse (anzi, è certo) di tutto il

resto non gliene frega nulla. Domani si vedrà, e dopodomani pure.

All’arrivo rimango solo io, col

divertito autista, e rifaccio il percorso all’incontrario. Per

arricchirmi ancora di più.

I requisiti del divertimento?

Conoscere il dialetto e tanta, tanta, tanta curiosità di conoscere

la vera Catania.

M.R.

|

angolo Via Andronico

La necropoli sotto la

Rinascente

di Livio Mario Cortese

CATANIA - C'è un mondo nascosto sotto la

città. Un mondo che trasuda storia, coperto da altra storia. Catania

nasconde un cuore archeologico spesso sconosciuto ma che vale la pena di

scoprire, addentrandosi sotto la superficie dove si trovano le testimonianze

delle vite precedenti di una città rinata più volte su se stessa, che si

intrecciano con la città moderna.

La Rinascente, via Etnea, pieno giorno.

Si scende di qualche piano e, superato lo scarico merci, una porta introduce

in un ambiente spoglio e piuttosto freddo, di cemento grezzo. Qui inizia uno

spezzone della vastissima necropoli romana di Catania: è venuto alla luce

oltre mezzo secolo fa, durante la costruzione dell’edificio. Le sepolture,

vuote, si intervallano a tubature e pilastri delle fondamenta; in mezzo si

apre un pozzo artesiano. Sulle pareti dei loculi, dove ancora resiste

l’intonaco, si possono osservare tracce di colore giallo e rosso. Colpisce

il contrasto tra queste pietre e il cemento. “Il ritrovamento risale agli

anni ‘50”, ci racconta il dott. Andrea Patanè, della Soprintendenza ai Beni

Culturali. “Fu demolito il palazzo Spitaleri-Trigona, danneggiato dai

bombardamenti, e sostituito dallo stabile attuale: questo necessitava di

piani molto interrati, anche per i pilastri delle fondamenta. Le tombe

furono scoperte in quell’occasione, ma già nel 1928 se n’erano rinvenute

altre durante la costruzione del palazzo delle Poste”.

Il centro di Catania sorge quindi su un

antico cimitero romano. Negli anni ’60, in epoca di speculazione edilizia,

non erano rari episodi simili. “Sotto la zona di via Dottor Consoli e via

Androne, scavando altre fondamenta, fu dissotterrata un’altra grossa area

sepolcrale, dove spiccava una piccola basilica. Il mosaico pavimentale è

stato restaurato ed esposto al Castello Ursino, finché la ristrutturazione

degli anni ’90 non ci ha costretti a smontarlo per conservarlo in un

deposito, dove si trova tutt’ora”. Il rinvenimento del mosaico riveste una

certa importanza storica. “Risale al V secolo d.C., al periodo

dell’invasione dei Visigoti; denota tuttavia una forte disponibilità

economica per l’ingaggio di artigiani qualificati, in un’epoca pur critica”.

Altri siti notevoli, l’ipogeo romano di

via Ipogeo e quello entro il perimetro di villa Modica: l’uno visitabile,

l’altro chiuso al pubblico. Diversi fattori, ci viene spiegato, non ne hanno

favorito la visibilità. “Negli anni del boom edilizio”, prosegue Patane’,

“la coscienza collettiva su questi fatti era scarsa. Del resto la prima

legge sulla tutela dei beni archeologici risale al 1939. Tuttavia, proprio

nella necropoli della Rinascente il professor Rizza procedette a operazioni

di restauro. I ritrovamenti in viale Regina Margherita sono avvenuti sui

terreni già di proprietà dei domenicani, espropriati dallo Stato unitario e

poi acquistati dalle famiglie borghesi per costruirvi le famose ville

liberty. Oggi, i beni sarebbero tutelati in modo ben più rigoroso, anche se

nel caso di villa Modica i proprietari hanno sempre avuto la massima

disponibilità verso la Soprintendenza in caso di sopralluoghi”.

Nell'insieme, la necropoli catanese si

estende su tutta la zona a nord dell’anfiteatro e fuori dalle antiche mura,

tra Palazzo Tezzano (dove altre sepolture romane sono emerse una ventina

d’anni fa) e piazza S.Maria di Gesù. Alcuni luoghi, come quello sotto le

Poste, non sono oggi fruibili; altri stanno conoscendo diversi processi di

valorizzazione. “Un’idea potrebbe essere quella di proseguire, su questi

siti, la collaborazione con l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali

del CNR. Grazie a loro è stato già allestito un modello 3D dell’anfiteatro.

Anche le ricostruzioni interattive possono essere utili a mostrare punti non

altrimenti visitabili dal pubblico, come alcune parti dell’anfiteatro

impiegate come fognatura fino ad epoche recenti”.

Nell’immediato, la mostra “Catania

all’epoca di Agata”, presso il Museo Diocesano, ospiterà alcuni pannelli

esplicativi nei quali si parlerà anche delle sepolture sotto la Rinascente.

Pannelli analoghi saranno posti nel grande magazzino in via Etnea, vista la

volontà della società di rendere partecipi i clienti. Sul piano divulgativo,

proseguiranno i piani didattici presentati alle scuole dalla Soprintendenza,

comprendenti lezioni frontali e visite guidate nelle aree archeologiche di

Catania e provincia.

31 Gennaio 2017

http://catania.livesicilia.it/2016/01/31/la-necropoli-romana-e-la-citta-da-valorizzare-viaggio-nella-catania-sepolta-sotto-i-palazzi_366640/

|

|

| Palazzo Majorana |

Palazzo Papa |

|

CHIESA E RECLUSORIO DEL LUME

Ciò che rimane della struttura di beneficenza

oggi è solo la via Reclusorio del Lume traversa di piazza San

Domenico. Sorgeva al posto di questo palazzo un istituto che

ospitava le fanciulle disagiate in gran parte orfane che venivano

istruite ed educate .Il reclusorio era stato fondato nel 1812 da un

gruppo di sacerdoti e finanziato dal duca di Carcaci .L'istituito

ospitava oltre 200 fanciulle .

Costruito dai F.lli Costanzo nel 1967/68, dal

1969 il pianterreno e parte del primo pinao divennero la sede della

nuovissima facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania.

Annessa al Reclusorio una chiesa:

-Non ha prospetto perché è nell'interno del

Reclusorio, però nel portone della via Androne che guarda a levante

si osserva la seguente iscrizione :Reclusorio di M.SS.Del Lume .Su

di questa sono le sigle di Maria sormontate da una corona di pietra

calcare e da una croce più su.Innanzi agli stipiti del portone sono

sculti da un lato due uccellini sotto una stella e dall'altro

un'ancora e la iniziale M.

Passato il portone segue una scala di marmo,

indi un uscio a destra che introduce nella sagrestia ove vedesi una

lapide con la seguente iscrizione latina :

(Il sacerdote Martino Ursino consacrò questa

cappella più decente dell'anteriore, sé stesso, e questa famiglia

alla Madre SS. Del Lume il 10 agosto del 1824 ,anno 22* dalla

fondazione dell'asceterio ).

Dalla sagrestia si passa nella sacra

edicoletta di forma esagona ,la quale serve esclusivamente per le

sole donzelle orfane ammesse nel Conservatorio.

Qui ammiransi un altarino sul quale è posta

una grande tela rappresentante M.SS.Del Lume, due confessionari, un

organo posticcio ed alcuni piccoli quadri .

A qualche metro dal pavimento si osserva tre

grandi gelosie ,ed altre ancora ve ne sono più in su.Sulla volta,

dalla quale pende un lampadario, vedesi il monogramma di Maria.

Nel dopoguerra (credo primi anni 60)il

Reclusorio, non essendo più in uso da anni,fu abbattuto per la

realizzazione di questa struttura

Nelle foto collage le prime due immagini sono

riferibili alla posizione in cui sorgeva il Reclusorio del Lume,

mentre nella foto sotto è ben visibile a destra l'edificio non più

esistente

La tela di Maria Santissima del Lume è

attualmente conservata nell'omonimo edificio del Corso Indipendenza

|

|

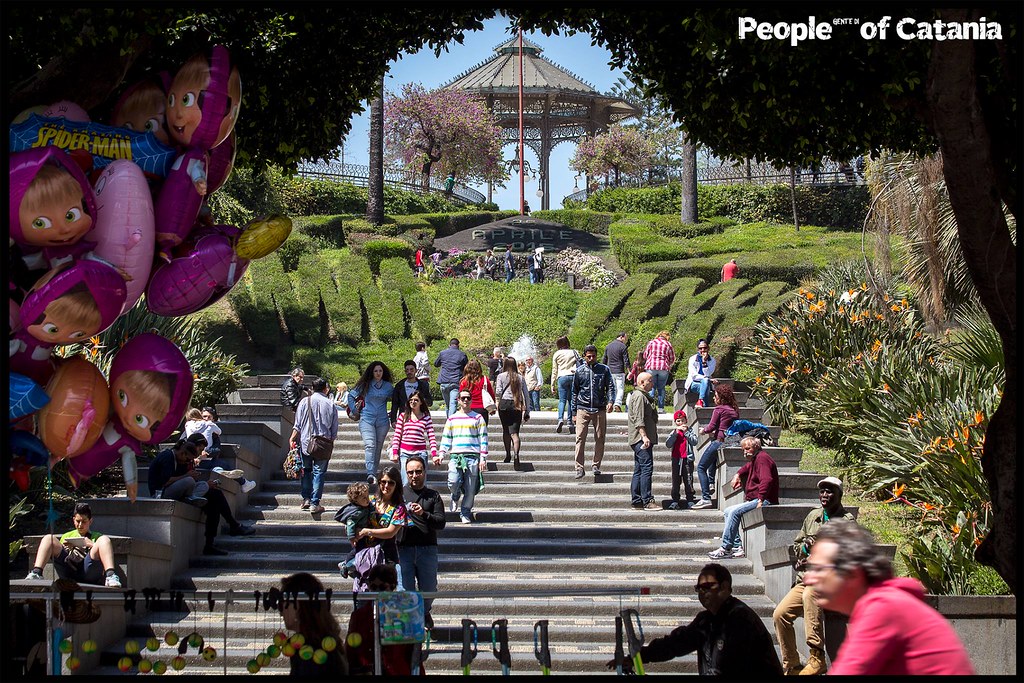

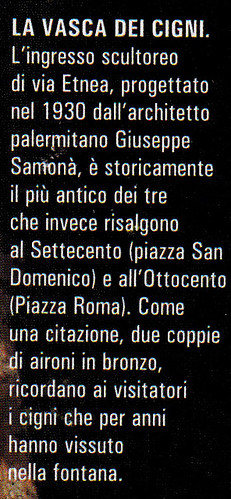

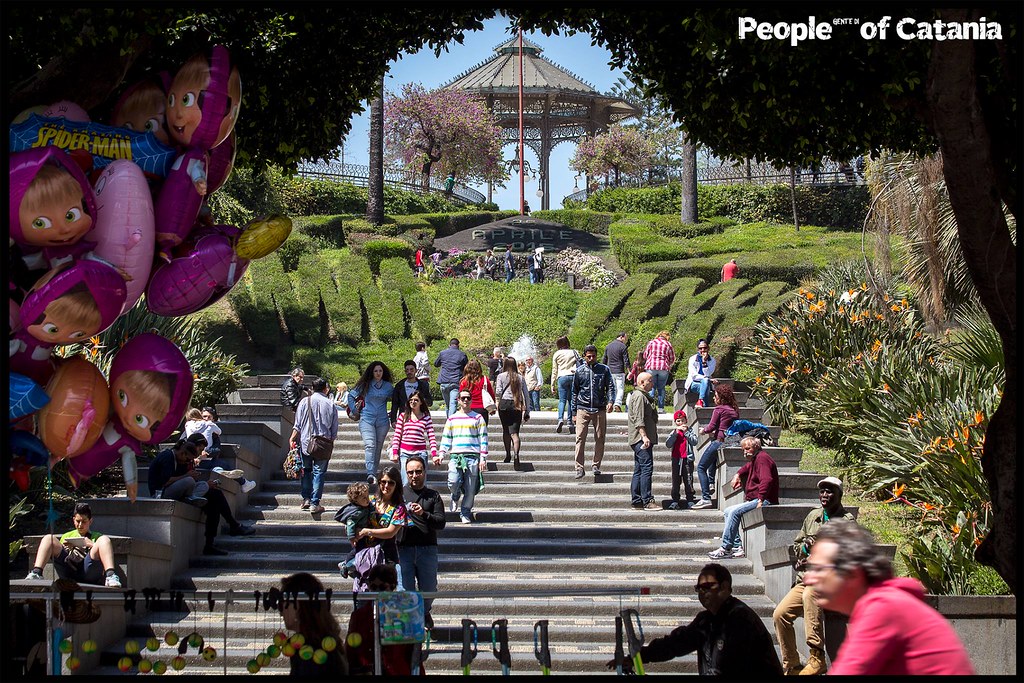

I

giardini pubblici

dedicati al Cigno di Catania

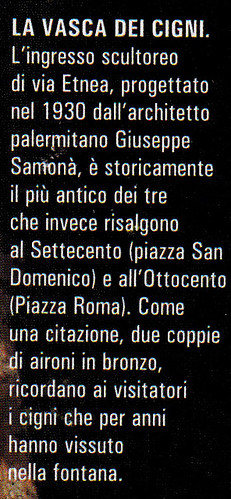

L'ingresso

monumentale del giardino Bellini da via Etnea.Il giardino Bellini è il

più antico dei quattro giardini principali di Catania. Dai catanesi è

chiamato a villa e rappresenta la villa per antonomasia.

Il

giardino risale al Settecento ed apparteneva al principe Ignazio

Paternò Castello, che lo aveva voluto secondo le tipologie di allora

con labirinti di siepi, statue e fontane a zampillo di foggia tale da

creare giochi d'acqua. Venne acquistato dal comune di Catania nel 1854

dagli eredi del principe e venne dato incarico all'architetto catanese

Landolina di renderlo atto al nuovo tipo di uso. Per far questo vennero

acquistati degli orti privati adiacenti che incorporati ne ampliarono la

superficie. Il Viale degli Uomini Illustri ad ovest venne inaugurato nel

1880 con i busti posti su colonne dei personaggi più famosi della

storia italiana e catanese, ma già nel 1875 all'inizio del viale era

stata posta la statua in bronzo di Giuseppe Mazzini.

I lavori vennero

conclusi nel 1883. Il giardino divenne l'abituale meta delle famiglie

catanesi che vi portavano i bambini a giocare mentre passeggiavano

conversando con gli amici. L'ingresso monumentale di Via Etnea venne

realizzato ed aperto nel 1932 e l'anno dopo, alla sommità dello

scalone, nel piazzale soprastante il tunnel di via Sant'Euplio vennero

collocate le statue monumentali che rappresentano le arti opera dello

scultore Domenico Maria Lazzaro. Alla fine degli anni cinquanta venne

riordinata la zona del tunnel di Via Sant'Euplio e quelle adiacenti. In

quegli anni venne curato ampiamente l'aspetto floreale ed esperti

giardinieri creavano veri e propri disegni ed iscrizioni nelle aiuole

delle collinette gemelle. Poco tempo dopo venne incrementato il numero

di voliere e di volatili esotici, quindi acquisiti ed allevati anche

volatili acquatici come anatre e cigni, il cui habitat era stato

attrezzato nelle grandi vasche e fontane di cui il giardino era dotato.

Verso il 1960 il giardino divenne anche un piccolo zoo con volatili

stanziali in libertà ed animali, come varie specie di scimmie, ed

infine anche elefanti.

il

padiglione cinese è andato distrutto per un incendio.A partire dalla

metà degli anni settanta iniziò un progressivo ridimensionamento dei

fondi stanziati per la manutenzione e la decadenza non tardò a

manifestarsi. Le piogge rovinarono ampiamente le aiuole in pendenza

della parte sud del giardino e le piante mal curate inselvatichirono.

Quelle stagionali scomparvero addirittura. Non miglior sorte toccò agli

animali che lentamente si ridussero. L'elefante indiano donato alla

città dal circo Orfei, ultimo sopravvissuto del piccolo ma ricco zoo

del Bellini, morì alla metà degli anni ottanta. Il giardino Bellini di

oggi è classificabile piuttosto come semplice parco alberato;

nell'ultimo decennio è stato usato per manifestazioni culturali e

religiose, per concerti canori ma non è più la meta di famiglie e

bambini.

Dopo anni di incertezza e abbandono in cui un incendio di

origine non chiara ha distrutto totalmente il padiglione cinese posto

alla sommità della collinetta nord, assieme al suo contenuto in libri e

documenti, di recente si è ventilata la voce di una sua cessione a

privati nell'ambito delle nuove politiche economiche del comune. Oggi la

sua fruibilità è del tutto ridotta a causa di transenne e ponteggi che

permettono solamente il transito nel senso della lunghezza nel viale

alberato adiacente la via Sant'Euplio.

Uno

dei quattro gruppi scultorei di D. M. Lazzaro (lato nord-ovest).Già di

proprietà privata, ha la forma di un rettangolo piuttosto regolare e

venne aperto al pubblico nel gennaio del 1883. Situato nel centro

storico della città con l'ingresso principale sulla via Etnea, il

giardino Bellini si estende su di una superficie di circa 72.000 metri

quadri. L'ingresso da via Etnea avviene attraverso uno scalone,

fiancheggiato da aiuole fiorite, che conduce ad un piazzale con al

ce ntro una grande vasca nella quale nuotano degli eleganti cigni. Sulla

collinetta che fa da sfondo alla vasca, con un effetto scenografico

molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è

costituito da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i

giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno ed anno. ntro una grande vasca nella quale nuotano degli eleganti cigni. Sulla

collinetta che fa da sfondo alla vasca, con un effetto scenografico

molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è

costituito da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i

giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno ed anno.

La

vasca dei cigni, l'orologio floreale ed il calendario; in alto sullo

sfondo il padiglione della musica.La struttura del giardino nel suo

complesso è costituita al suo interno da due colline simmetriche e da

un grande viale che circonda, ad anello allungato, la collinetta nord.

Concentrico ad esso vi è un altro viale pedonale collegato mediante

vialetti contornati da siepi a labirinto alle varie piazzole ed aree

nelle quali insistono grotticelle con giochi d'acqua e luoghi appartati

con panchine. Alla sommità della collinetta sud è posto un chiosco in

ferro battuto che contiene un palco per la musica nel quale fino agli

anni sessanta venivano tenuti dei concerti di musica classica. Alla

sommità dell'altra vi era un caratteristico chiosco in legno di forma

circolare orientaleggiante in cui era ubicata una biblioteca. Il chiosco

era un dono dell'imperatore della Cina. Questo si incendiò alla fine

degli anni novanta e venne completamente distrutto. Lungo i viali

secondari sono poste delle statue, fontane, vasche, voliere e chioschi.

Sul lato ovest, parallelo alla via Salvatore Tomaselli, esiste il Viale

degli Uomini Illustri, italiani e catanesi, che è fiancheggiato da

busti, posti su colonne, rappresentanti le maggiori glorie della città.

Una caratteristica, oggi perduta, erano le numerose grotte in pietra

lavica al cui interno erano ricavate delle fontane con giochi d'acqua,

spesso con pesci rossi nella vasca.

La

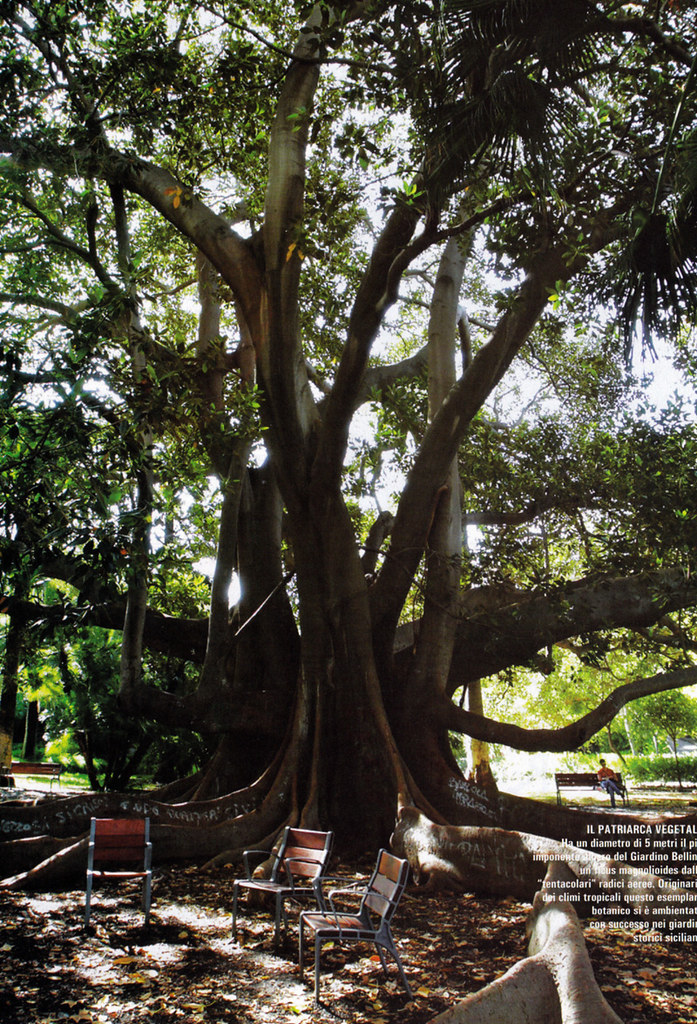

flora è molto varia e presenta delle specie di provenienza subtropicale

che si sono acclimatate molto bene. Esistono oltre cento specie diverse

nelle quali si distinguono le palme presenti in un numero di varietà

fuori dal comune. Molto presenti anche gli alberi di alto f usto come i

platani ed enormi ficus magnolia dell'età di centinaia di anni oltre a

numerose altre varietà di pini e di alberi sempreverdi. usto come i

platani ed enormi ficus magnolia dell'età di centinaia di anni oltre a

numerose altre varietà di pini e di alberi sempreverdi.

Vista

della vasca dei cigni guardando verso via Etnea dalla parte superiore

dell'orologio floreale.Intorno agli anni sessanta, per oltre un decennio, al suo interno venne inserito un vero e proprio zoo con

voliere ricche di molte varietà di uccelli, anatre, oche e cigni nelle

varie vasche del giardino e pavoni in libertà, rettili e serpenti in

apposite gabbie e varietà di scimmie ed altri piccoli animali, in un

apposito recinto, anche alcuni elefantini tra cui un elefante indiano

donato da un circo di passaggio, come simbolo della città di Catania.

Le difficoltà economiche e una certa dose di insensibilità tuttavia

depauperarono lentamente il prezioso patrimonio zoologico che piano

piano si ridusse a zero e ridussero quello botanico.

decennio, al suo interno venne inserito un vero e proprio zoo con

voliere ricche di molte varietà di uccelli, anatre, oche e cigni nelle

varie vasche del giardino e pavoni in libertà, rettili e serpenti in

apposite gabbie e varietà di scimmie ed altri piccoli animali, in un

apposito recinto, anche alcuni elefantini tra cui un elefante indiano

donato da un circo di passaggio, come simbolo della città di Catania.

Le difficoltà economiche e una certa dose di insensibilità tuttavia

depauperarono lentamente il prezioso patrimonio zoologico che piano

piano si ridusse a zero e ridussero quello botanico.

Recentemente

nel piazzale principale, posto fra le due collinette, nei mesi estivi

sono stati organizzati concerti e spettacoli di vario genere ai quali

potevano assistere anche 20.000 spettatori.

Nel

2006 è stato approntato un progetto di recupero funzionale[1] molto

contestato perché stravolgerebbe l'aspetto globale architettonico e

botanico del giardino Bellini[2].

Dopo

4 anni di chiusura al pubblico per lavori, il giardino Bellini è stato

riconsegnato alla città il 23 settembre 2010, anniversario della morte

di Vincenzo Bellini, con una pomposa cerimonia inaugurale che ha visto

un concerto della banda dei carabinieri nel chiosco della musica da

lungo tempo inattivo. Lo splendore dell'antico giardino è tuttavia

offuscato dalla mancanza delle decorazioni floreali che ne costituivano

l'attrazione e dall'assenza dei cigni di un tempo della grande vasca di

ingresso, sostituiti da una scultura che rappresenta un gruppo di gru di

cui molti hanno sottolineato la mancanza di alcuna attinenza col

passato.[3]

Viale

degli Uomini Illustri [modifica]

Il Viale degli Uomini Illustri, posto ad ovest del giardino, fu

inaugurato nel 1880 con i busti dei personaggi più famosi della storia

italiana e catanese posti su colonne; già nel 1875 all'inizio del viale

era stata posta la statua in bronzo di Giuseppe Mazzini. I lavori si

conclusero nel 1883. Nel corso degli ultimi decenni, a causa

dell'incuria e della scarsa vigilanza, i busti sono stati oggetto di

vandalismi ed asportazioni furtive. Dopo la riapertura del 23 settembre

2010 sono presenti:

Luigi

Capuana Francesco Paolo Frontini Mario Rapisardi Gaetano Emanuel Calì

Federico De Roberto Nino Martoglio Giovanni Verga Giovanni Grasso

Angelo Musco Francesco Pastura Stesicoro Il busto di Francesco Paolo

Frontini, opera di Mimì Maria Lazzaro del 1957, trafugato negli anni

ottanta.

|

|

Il

Giardino del tempo ritrovato

di

Carmela Grasso, foto di Antonio Parrinello - da In Viaggio allegato a La

Sicilia del 30.10.2010

Speriamo

proprio di non sbagliarci se, passeggiando in questo autunno al Giardino

Bellini - la "Villa" appena restituita ai catanesi e a tutti

quei forestieri che, da tre secoli, vi si rifugiano in cerca di quiete -

ci viene in mente quella frase "La città del tempo ritrovato"

il claim, lo slogan, di uno dei tanti centri commerciali sorti come

funghi nella provincia etnea. Spazi irreali, non-luoghi identici a

Bolzano come a Ragusa, sfavillanti paesi dei balocchi dove il tempo è

scandito dagli acquisti di tutti i generi, fatti o rimandati per ragioni

di portafoglio. Spazi dove non è concesso pensare, tale è

l'accanimento degli altoparlanti piazzati in ogni angolo.

Il tempo ritrovato, invece, crediamo sia qui e adesso, al Giardino

Bellini dove in una calda mattina d'autunno scopriamo che la Catania

sempre più frenetica e arrogante sa ancora cedere all'antico sortilegio

di Madre Natura. Varcati i cancelli della Villa, c'è ancora una città

che sa ascoltare il silenzio e il fruscio delle foglie all'ombra di

alberi altissimi, sa rallentare i suoi ritmi, sa guardare in alto o spingersi lontano, fermarsi a leggere

sotto i platani nella mega-panchina in ghisa che abbraccia il piazzale

centrale, o spingersi più in alto, su quella piccola acropoli che è il

piazzale del Chiosco della Musica. La sua seduta circolare è un

irresistibile invito a divenire protagonisti dello spazio. Intorno è il

bianco di gelsomini e boccioli di candide rose botaniche.

Quanti amori e

promesse immaginiamo dentro questo cerchio magico. L'Etna, con il suo

filo di fumo, giganteggia immobile sempre a nord, mentre questo

monumento vegetale vivente, muto testimone delle stagioni, questo

"bene da vivere" che è il Giardino Bellini racconta nuove

storie: se i giovani siciliani la percorrono al ritmo della corsa -

isolati dal mondo nel limbo del proprio Ipod - almeno tre continenti si

danno appuntamento fra i suoi viali profumati di lavanda. Le lingue

straniere si intrecciano fra loro, mentre i più giovani - bianchi, neri

o gialli - hanno già assimilato la sicula cadenza. Un tempo, quello da

"ritrovare" alla Villa Bellini, che lo contiene tutto:

passato, presente e futuro. È memoria collettiva - di un'intera

comunità - e memoria individuale quella singola la singola, e a volte

intimissima, di ognuno di noi, legata com'è alle persone care della

nostra vita e agli istanti intensi trascorsi con loro fra il verde di

questi viali.

Quanti amori e

promesse immaginiamo dentro questo cerchio magico. L'Etna, con il suo

filo di fumo, giganteggia immobile sempre a nord, mentre questo

monumento vegetale vivente, muto testimone delle stagioni, questo

"bene da vivere" che è il Giardino Bellini racconta nuove

storie: se i giovani siciliani la percorrono al ritmo della corsa -

isolati dal mondo nel limbo del proprio Ipod - almeno tre continenti si

danno appuntamento fra i suoi viali profumati di lavanda. Le lingue

straniere si intrecciano fra loro, mentre i più giovani - bianchi, neri

o gialli - hanno già assimilato la sicula cadenza. Un tempo, quello da

"ritrovare" alla Villa Bellini, che lo contiene tutto:

passato, presente e futuro. È memoria collettiva - di un'intera

comunità - e memoria individuale quella singola la singola, e a volte

intimissima, di ognuno di noi, legata com'è alle persone care della

nostra vita e agli istanti intensi trascorsi con loro fra il verde di

questi viali.

Un tempo e una storia "ritrovate" anche per il Giardino

Bellini che, frutto dell'accorpamento in tre periodi diversi di tre

differenti parchi privati, ha portato l'autrice del progetto di

restauro, l'architetto romano Marina Galeazzi, a condurre

quell'indagine storica e scientifica su genesi e trasformazioni del

giardino mai redatta in quasi trecento anni di vita del parco. Una

ricerca tra biblioteche civiche, archivio di Stato e collezioni private,

con il supporto del Dau, il Dipartimento d'Architettura dell'Università

di Catania, recuperando documenti storici e inediti che hanno fatto da

viatico alla stesura di quello che è il primo restauro filologico dal

1854 a oggi. "Un'operazione complessa - spiega la Galeazzi - alla

costante ricerca di un ragionevole equilibrio tra la conservazione del

giardino, storicamente inteso, e il progetto di architettura quale

strumento privilegiato in grado di rivelare l'istanza contemporanea e,

al tempo stesso, l'essenza del luogo-giardino".

Un

restauro, tuttavia, che nonostante il plauso di uno fra i maggiori

paesaggisti italiani come Marco Dezzi Bardeschi e di uno storico come

Giuseppe Giarrizzo, si è scontrato con la memoria personale di un

attivo comitato di cittadini che, dopo lunghe trattative, è riuscito ad

apportare modifiche, nel segno della tradizione, all'originario progetto

della Galeazzi più dinamico e creativo tanto da essersi conquistato un

posto di rilievo nella graduatoria europea del bando. Per quanto ci è

dato ricordare, gli ultimi quarant'anni sono stati i più infelici per

la Villa: animali in gabbia e cigni trucidati da balordi, auto in

transito e in sosta, statue sfigurate, chiassose bancarelle per la Festa

dei morti, giostrino dalle musiche assordanti e infine, nel 2001,

l'incendio della palazzina cinese e della sua biblioteca, dove - si

spera presto - potrebbe nascere un'esclusiva caffetteria circondata dal

verde e in pieno cen-tro storico. Un po' di nostalgia la vivono di certo

quei vecchietti che, tra le panchine del grande piazzale centrale -

destinato a concerti ed eventi della città -rimpiangono quei

curatissimi decori vegetali dove figurava sempre "la musica" -

come ce l'ha definita in confidenza uno di loro - ovvero la chiave di

violino, il simbolo dell'arte di Vincenzo Bellini. Se è vero che

occorre aspettare la primavera perché il fianco della collina si

ricopra per bene - le essenze appena trapiantate sono ancora basse e non

in fioritura - è anche vero che di maestri giardinieri, come i dieci in

dotazione alla villa fino a qualche decennio fa, non ne esistono quasi

più.

Fra le novità introdotte dal restauro ecco scoperchiata la scala a

lumaca dell'antica casina del principe Biscari che finora è stata

celata alla vista ed era accessibile, a discrezione dei custodi, da un

portoncino al piano inferiore.

Rinvenuta

poi un'altra scala che conduceva alla stessa dimora e che adesso,

sottoposta a un accurato intervento di recupero, è percorribile da

tutti i visitatori e costituisce una emozionante "ascesa" al

grande piazzale. Sfoggiano un bel naso nuovo, infine, le statue dei 47

uomini illustri deturpate dai vandali. Le associazioni di volontariato e

le istituzioni si preparano a una inedita "gestione condivisa"

della Villa, mentre i bambini attendono la primavera per testare i nuovi

giochi loro promessi. Adesso che la città ha ritrovato la

"sua" Villa - e uno spazio dove recuperare la qualità della

vita - sarà il caso di cedere il passo a Madre Natura e lasciarle tutto

il tempo di esprimersi. Come ha già fatto con il secolare Ficus

Magnolioides, il grande patriarca vegetale dalle possenti radici aeree

eletto dai bambini delle ultime generazioni - quelle che non si fanno

più ritrarre immobili, con l'abitino della festa e le aiuole ornate

alle spalle - il "più fantastico gioco" della Villa.

|

a

Il

ristoro del Principe

In origine tu il giardino privato del

Principe di Biscari Ignazio Paternò

Castello, che nel 1719 edificò su una delle collinette anche una casina

di cui non si hanno più tracce eccetto la scala riportata alla luce nel

corso dei restauri oltre a un labirinto a cielo aperto con schiere di

cipressi che in altre epoche è stato confuso con il criptoportico

sotterraneo, la cui pianta - dopo l'intervento di restauro - è

identificabile oggi al piano della passeggiata da un percorso di

ciottoli bianchi. Quindi l'area ottocentesca definita dall'architetto

Filadelfo Fichera con il sistema dei tre viali sull'antico impianto

dell'orto benedettino del San Salvatore e evidenziata lungo la via

sant'Euplio dalle cancellate in ghisa il cui cromatismo rimanda allo

stile francese come il marchio di fabbrica delle straordinarie e

aggraziate statue muliebri che ai lati del chioschetto della musica

indicano le quattro stagioni. Ultimo ambito spazio-temporale quello del

Novecento, con il "giardino di pietra", all'ingresso da via

Etnea, progettato da Giuseppe Samonà, l'architetto e urbanista palermitano che nel 1930 vinse il

concorso per la sistemazione della Villa per la quale realizzò anche il

ponte sulla via Sant'Euplio.

Se si esclude una perizia realizzata da

Sebastiano Ittar nel '700 l'ultimo atto ufficiale, colto e di rilievo

sul Giardino Bellini è quello di Guido Libertini dei 1931, in occasione

della Mostra del Giardino Italiano di Firenze. Una guida di Catania dei

1899 paragona infine la veduta dalle due colline, quelle dell'ex

palazzina cinese e del chiostro della musica, all'emozione che si prova

a Roma dalla spianata del Pincio o a Firenze da Piazzale Michelangelo.

"I viali di questo giardino - è scritte. - sono diversi e

tortuosi, fittamente ombreggiati e tracciati tanto sul pendio delle due

collinette come nei punti piani della villa. Diversi ponticelli,

costruiti con vera eleganza, i sottopassaggi, un tunnel, le aiuole

fiorite, i praticelli erbosi e ricchi di ogni specie di fiori, la

fontana, il piazzale che divide le due colline, tutto si fonde per

trasformare questo meraviglioso giardino in un luogo di delizie".

(c.g.)

|

COME

LA VEDE FRANCESCO RACITI

BREVE STORIA PER I 60 ANNI DI UN GRANDE OROLOGIO

di

GIOVANNI SAGUTO (dalla pagina Facebook di Franz Cannizzo)

https://www.facebook.com/franz.cannizzo

Era l’autunno del

1961, avevo appena compiuto 14 anni, mio fratello Alberto studiava a

Roma e, come ogni pomeriggio, non avendo altro da fare dopo i compiti e

dopo la tv dei ragazzi, mia madre mi spediva in negozio da papà con un

perentorio “vai ad aiutare tuo padre”.

Allora papà aveva

aperto da qualche anno un piccolo negozio di fronte la Villa Bellini e

solo da poco eravamo andati ad abitare a pochi passi, bastava

attraversare la via Etnea ed ero già arrivato.

Uno di questi

pomeriggi venne in negozio il sindaco di allora,

l’avv. Salvatore

Papale, con la sua signora. Dopo i convenevoli di rito, il sindaco cavò

da una tasca del cappotto una cartolina a colori con un magnifico

orologio floreale ritratto sulla sponda del lago di Ginevra. “Cavaliere,

disse il sindaco, desidero che provveda all’istallazione di un orologio

identico a questo sopra la vasca dei cigni al Giardino Bellini”.

Immagino che papà, a

queste parole, abbia avuto un sussulto non indifferente, ma,

conoscendolo, non si scompose minimamente e con grande sicurezza disse

che avrebbe provveduto nei tempi stabiliti e prima della Festa di S.

Agata.

Fino a quel momento

la nostra famiglia si era interessata alla produzione di orologi da

campanile e poi da salone, ma mai di orologi “floreali”.

Papà chiese subito

consiglio a suo fratello,il mitico zio Mimì, trasferitosi a Roma da

molti anni, ex professore di orologeria nonché orologiaio del Quirinale,

il quale lo indirizzò ad una fabbrica svizzera, la Favag di Neuchatel.

In brevissimo tempo

ricevette il preventivo che fu subito approvato dal Comune di Catania;

fatto l’ordine, finalmente, dopo un paio di mesi, arrivarono diverse

casse di legno con all’interno i vari componenti dell’impianto ed i

manuali del montaggio rigorosamente in francese.

Toccò a me

intervenire, visto che l’avevo studiato a scuola e poi avevo anche fatto

la Scuola Radio Elettra per corrispondenza, quindi due fili li sapevo

pure giuntare senza fare danni.

Ricordo con grande

affetto il direttore del Giardino Bellini, dott. Malerba, personaggio

sanguigno ed autoritario, che, con grande efficienza, attivò tutte le

maestranze disponibili per la collocazione del macchinario, i

collegamenti, e la realizzazione del quadrante con vari tipi di

piantine.

Questo orologio fu

collocato al posto del calendario il quale fu spostato un po’ più su

sulla collinetta e, per renderlo più visibile, fu accorciata la colonna

che regge il busto di Bellini.

Prima della messa a

dimora del macchinario bisognava fare le prove di funzionamento,

cosicché mio padre ed io, con l’aiuto del dott. Malerba e di alcuni

giardinieri, dopo la chiusura al pubblico della Villa, montammo tutto

l’impianto in un angolo del piazzale del palco della musica.

Non potrò mai

descrivere l’emozione che provai nel vedere partire quelle enormi

lancette per posizionarsi all’ora stabilita ed andare avanti, dopo la

collocazione definitiva nella sua dimora, secondo dopo secondo, fino ai

giorni nostri.

I festeggiamenti in

onore della Santa erano già cominciati, era il pomeriggio del 2 febbraio

del 1962, le enormi luminarie erano state collocate, bisognava accendere

il tutto ed inaugurare l’orologio floreale. Fu una cerimonia breve ed

intensa e qui i miei ricordi si confondono tra i discorsi di circostanza

del Sindaco Papale, dell’assessore ai Giardini Pubblici La Rosa ed i

flash dei fotografi quando si scopre che il quadrante era completamente

buio ed i piccoli faretti istallati per renderlo più visibile non erano

sufficienti.

Panico totale, ma

non c’era nulla da fare, io ero comunque strafelice per la riuscita del

mio lavoro e con me mio padre, ma lui, come era suo stile, non lo dava a

vedere".

LA MERIDIANA POLIEDRICA TRA GLI UOMINI

ILLUSTRI.jpg)

Percorrendo il Viale degli Uomini Illustri,

giunti nello slargo che sovrasta il Piazzale delle Carrozze, ci

imbattiamo in una colonna che sorregge uno strano poliedro. Si tratta di

un orologio solare invero particolare, perché ha la forma, insolita per

una meridiana, di un dodecaedro regolare, cioè di un poliedro con dodici

facce marmoree pentagonali.

Le due facce orizzontali non possiedono

indicazioni: quella inferiore perché di appoggio sulla colonna; quella

superiore perché non visibile da chi osserva l’orologio. Su ciascuna

delle restanti dieci, sono incisi gli alloggi per gli gnomoni (le

asticciole di opportuna lunghezza la cui ombra indica le ore sulle

meridiane) e i quadranti solari (le meridiane e le relative indicazioni

orarie). Gli gnomoni originali, andati perduti o trafugati, non sono

stati rimpiazzati; le meridiane e le ore sono invece ancora ben marcate

e visibili.

Invece che di un singolo orologio, sarebbe dunque

più corretto parlare di dieci distinti orologi solari, che, grazie alla

loro diversa inclinazione, potrebbero fornire le indicazioni orarie per

l’intero arco diurno e per tutto l’anno solare. Tuttavia, ad oggi,

l’orologio non è utilizzabile, sia perchè privo degli gnomoni, sia

perchè posizionato ignorandone il corretto orientamento.

Alcuni studiosi ritengono che la manifattura sia

ottocentesca, attribuendo l’opera agli astronomi tedeschi Peters e

Sartorius, autori di importanti meridiane ad Acireale e a Catania, nel

periodo dal 1840 al 1843. Altri invece ritengono più probabile la

provenienza dal sistema delle decorazioni del preesistente,

settecentesco, “Labirinto Biscari”. Quest’ultima ipotesi sembra

avvalorata sia dallo stile dei numeri incisi sul poliedro, sia dalla

fattura e dal materiale della colonna di sostegno. E’ molto probabile

infatti, per quest’ultima, una provenienza archeologica, verosimilmente

dal Teatro Romano di Catania, indagato, negli anni '70 del settecento,

proprio dal principe di Biscari.

(foto e testo di Roberto Leone)

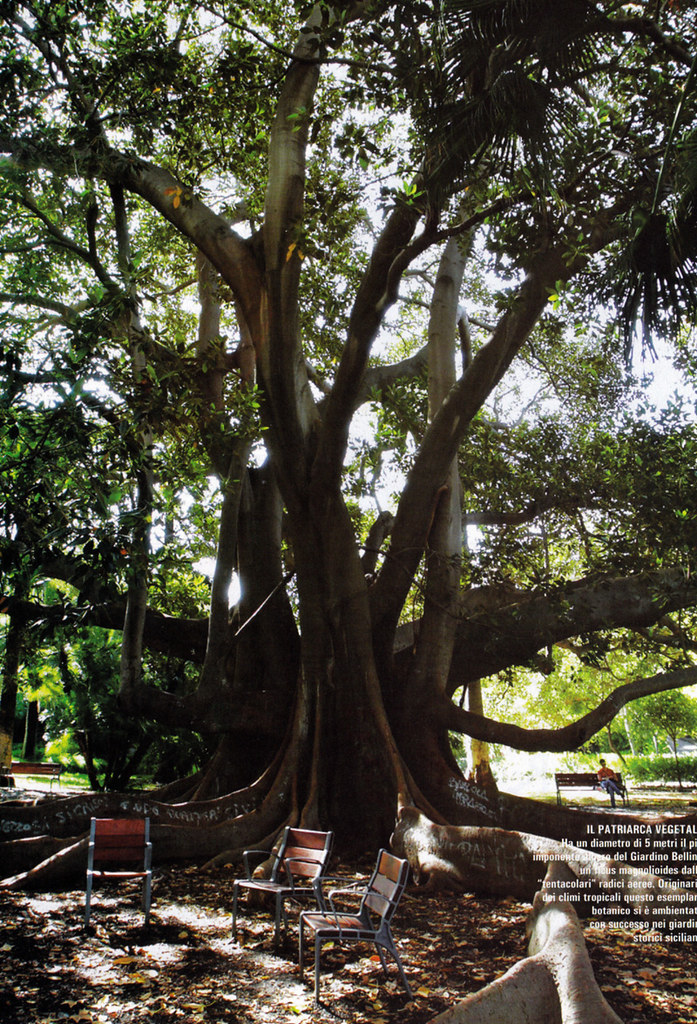

IL FICUS MONUMENTALE DELL’INGRESSO

NORD

Il Giardino Bellini ospita alcuni alberi di

provenienza subtropicale che si sono acclimatati molto bene. Accedendo

al Giardino dall’ingresso prospiciente la Piazza Roma, sulla parte

destra dello slargo d’ingresso, è possibile ammirare un maestoso

esemplare di Ficus magnolioides (specie nota anche come Ficus

macrophylla). Quest’albero, ormai più che centenario, fu messo lì a

dimora attorno al 1860. Esso sovrasta in altezza tutti gli alberi

circostanti e il diametro del suo fusto misura quasi 6 metri.

La specie è originaria delle foreste pluviali

dell’Australia Orientale e, nel proprio habitat naturale, può

raggiungere i 60 metri di altezza. E’ stata introdotta in Italia nella

prima metà dell’Ottocento, trovando dimora in diversi orti botanici e

parchi cittadini, a scopo soprattutto ornamentale. Le sue dimensioni, la

conformazione e gli intrecci della chioma e del fusto, lo sviluppo di

radici aeree, rendono infatti suggestiva la sua presenza nel verde

urbano.

In Sicilia questi alberi hanno trovato condizioni

climatiche e di luminosità particolarmente favorevoli. Oltre a quello di

Catania, si possono ammirare altri imponenti esemplari a Siracusa nella

zona archeologica, a Trapani presso la Villa Margherita, e a Palermo

presso la Villa Garibaldi e l’Orto botanico.

(testo di Roberto Leone)

SOTTO QUEST'ALBERO FU GIRATA UNA SCENA

DEL FILM "MIMI' METALLURGICO"

.jpg) LA

FONTANA OTTAGONALE DELL’INGRESSO SUD LA

FONTANA OTTAGONALE DELL’INGRESSO SUD

Numerose fontane artistiche impreziosiscono, con i

loro giochi d’acqua, il verde del Giardino Bellini. Entrando nel

Giardino dall’ingresso di Via Salvatore Tomaselli, ci accoglie la

fontana ottagonale riportata in fotografia.

La fontana è semplice nelle forme, ma elegante ed

eclettica nel gusto. Il basamento e la vasca di terra hanno sezione

ottagonale; il profilo della vasca presenta una parete liscia, con un

accenno di gradino, ed un parapetto con modanature curve. Dalla vasca si

erge una colonna decorata con tori e scozie, che regge un catino

polilobato quadrangolare da cui l'acqua deborda raggiungendo la vasca di

terra. Lo zampillo sommitale scaturisce da un ulteriore elemento

sagomato, posto al centro del catino. Il materiale impiegato per tutti

gli elementi pare essere un tipo di travertino o comunque una pietra

dura.

Si intuisce subito che questa fontana, semplice e

al contempo elegante, abbia avuto un nobile passato e che sia stata

probabilmente smontata e ricollocata in quel punto per decorare

degnamente il Giardino. Incerta è però la sua provenienza: alcuni

studiosi ritengono che essa sia il riciclo di una perduta fontana

ottagonale che fu prezioso elemento del preesistente “Labirinto Biscari”;

altri invece che un tempo essa ornasse il chiostro del Convento di San

Giuliano in Via Crociferi.

(foto e testo di Roberto Leone)

IN

MEMORIA DI GINO E TONY

la

Villa nella mente (di

Tano Giuffrida )

http://www.psicogiardinaggio.it/alberta/la%20villa%20nella%20mente.htm

La

Villa nella mente del Catanese è il luogo della fanciullezza, dell’oasi

in cui rifugiarsi durante la calura estiva, dove rilassarsi e svagarsi a

contatto con la natura, con le cose belle e pacifiche, con il

sonnecchiare, con il dolce schiamazzo dei giochi dei bimbi; il luogo

dove meditare sull’umana esistenza e sul suo senso.

Ma

non solo, la Villa è anche il luogo dei primi amori, delle coppiette

abbracciate su panchine tranquille e appartate, delle fontane, delle

vasche d’acqua con ninfee e papiri, delle fontanelle con acqua fresca

dove d’estate prendere un sorso di refrigerio.

Il luogo dove andare quando si marina la scuola, il luogo dove dare un

appuntamento ad un caro amico e con lui trascorrere dei piacevoli

momenti, magari sorseggiando un selz con sciroppo e limone seduti vicino

il chiosco delle bibite.

Un

giardino amorevolmente progettato, sapientemente coltivato e amato dai

rispettosi visitatori, un punto d’incontro all’interno di una città

in perenne scontro, un punto di tregua e pace fisica e spirituale.

Al

suo interno, un tempo, il gazebo era il luogo dei concerti di musica d’arte,

e la palazzina cinese il tempio della cultura, dove venivano raccolti e

messi a disposizione di tutti i libri... i libri, questi strani oggetti,

destinati a bruciare con tutto il loro contenitore, come accade alla

famosa biblioteca di Alessandria: anche Catania ha avuto il suo rogo

forse meno famoso, ma altrettanto significativo del degrado mentale. In

una palazzina

completamente costruita in legno ripiena di libri,

lasciata all’incuria del tempo con scarsissima manutenzione e nessun

sistema antincendio, come si fa a pensare che un bel giorno non bruci

tutto? no, non può accadere... e se per caso dovesse accadere, certo

non si tratterebbe di un evento calcolato bensì di una disgrazia! completamente costruita in legno ripiena di libri,

lasciata all’incuria del tempo con scarsissima manutenzione e nessun

sistema antincendio, come si fa a pensare che un bel giorno non bruci